V. Política monetaria y condiciones financieras

VI. Inflación y balance de riesgos de la inflación

Recuadros

El presente Reporte de Inflación se ha elaborado con información al primer trimestre de 2025 de la Balanza de Pagos y del Producto Bruto Interno; a abril de 2025 del PBI mensual; y a mayo de 2025 de las operaciones del Sector Público No Financiero, cuentas monetarias, inflación, mercados financieros y tipo de cambio.

• De acuerdo con la Constitución Política, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es una entidad pública autónoma, cuya finalidad es preservar la estabilidad monetaria. Sus principales funciones son regular la moneda y el crédito, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar sobre el estado de las finanzas nacionales.

• Para el cumplimiento de esta finalidad, el BCRP sigue una política de Metas Explícitas de Inflación. La meta de inflación (un rango entre 1 y 3 por ciento) busca anclar las expectativas de inflación en un nivel similar al de las economías desarrolladas y establecer un compromiso permanente con la estabilidad de la moneda.

• Dentro de un cronograma anunciado, el Directorio del BCRP decide todos los meses desde 2003, el nivel de la tasa de interés de referencia para el mercado de préstamos interbancarios. Esta tasa de interés es la meta operativa de la política monetaria, la cual afecta con rezagos, y por distintos canales, a la tasa de inflación. Por ello, esta tasa de interés se determina con base a proyecciones de la inflación y sus determinantes.

• La inflación puede desviarse transitoriamente fuera del rango meta debido a la presencia de choques que pueden afectar temporalmente a la oferta de bienes y servicios. Cabe precisar además que la efectividad de la política monetaria se evalúa en términos del éxito en mantener las expectativas de inflación dentro del rango meta, y retornar a dicho rango en un horizonte de tiempo razonable si es que se ha registrado desvíos del mismo por algún choque a la economía.

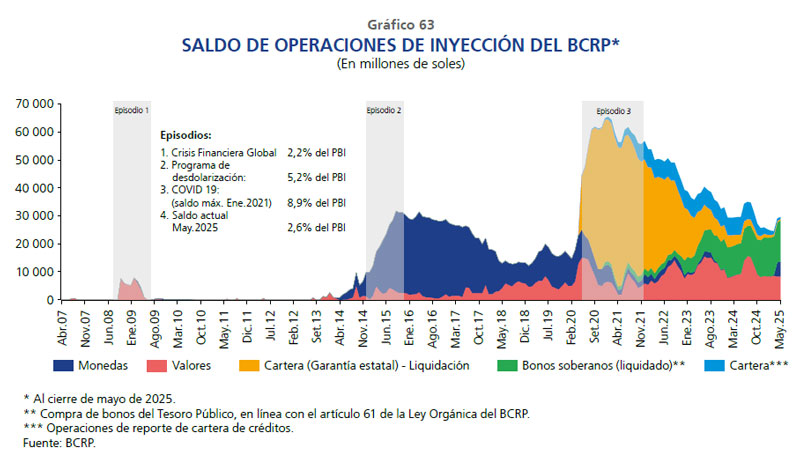

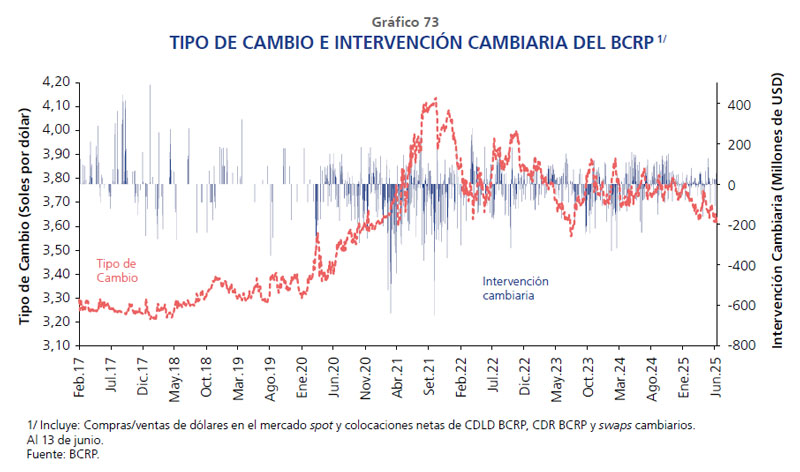

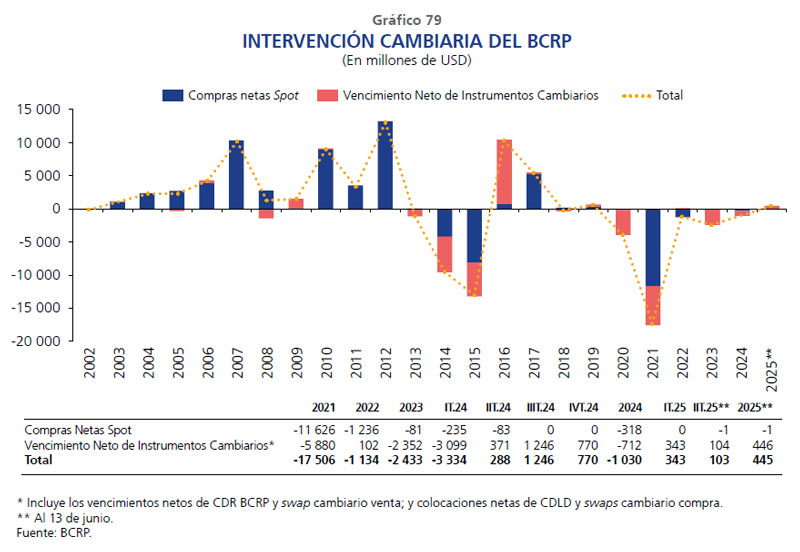

• Adicionalmente, el BCRP ejecuta medidas preventivas para resguardar la estabilidad macrofinanciera y preservar así los mecanismos de transmisión de la política monetaria. De esta manera, la tasa de interés de referencia se complementa con el uso de otros instrumentos de política monetaria, como por ejemplo operaciones de inyección y esterilización, encajes e intervención cambiaria, para asegurar el correcto funcionamiento de los mercados, reducir la volatilidad excesiva del tipo de cambio, y evitar variaciones significativas en el volumen y composición, por monedas y plazos, del crédito del sistema financiero.

• El Reporte de Inflación fue aprobado en sesión del Directorio del 12 de junio de 2025 e incluye las proyecciones macroeconómicas para el periodo 2025-2026, que sustentan las decisiones de política monetaria del BCRP, así como los factores de riesgo que puedan desviar estas proyecciones.

• La difusión del próximo Reporte de Inflación será el viernes 19 de setiembre de 2025.

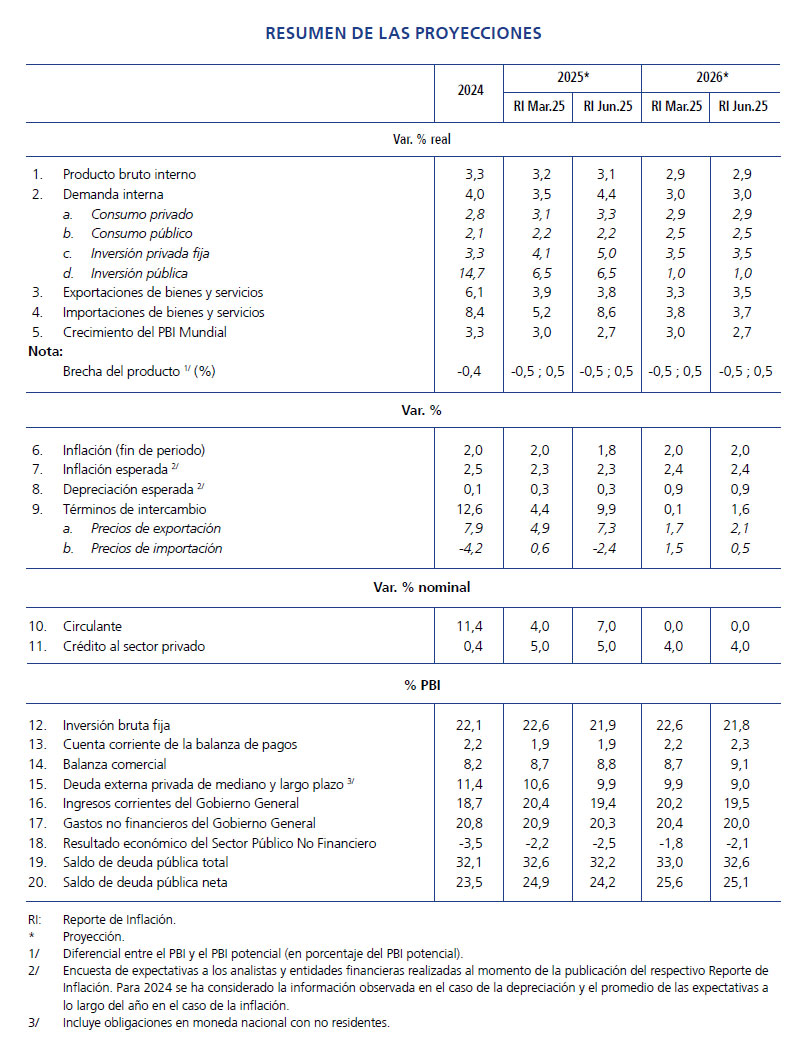

i. Desde el último Reporte, las perspectivas de crecimiento mundial se han deteriorado, principalmente debido al incremento de las tensiones comerciales, en respuesta a la imposición de nuevas medidas arancelarias, algunas de las cuales fueron postergadas. Por su parte, la inflación global se ha mantenido relativamente estable, aunque las expectativas de inflación, en particular en Estados Unidos (EUA), han aumentado, con lo cual se estima una convergencia más lenta hacia la meta. En respuesta, la Fed ha adoptado una postura cauta en torno a una flexibilización de la política monetaria, mientras que la mayoría de los bancos centrales continuaron con el ciclo de reducción de tasas.

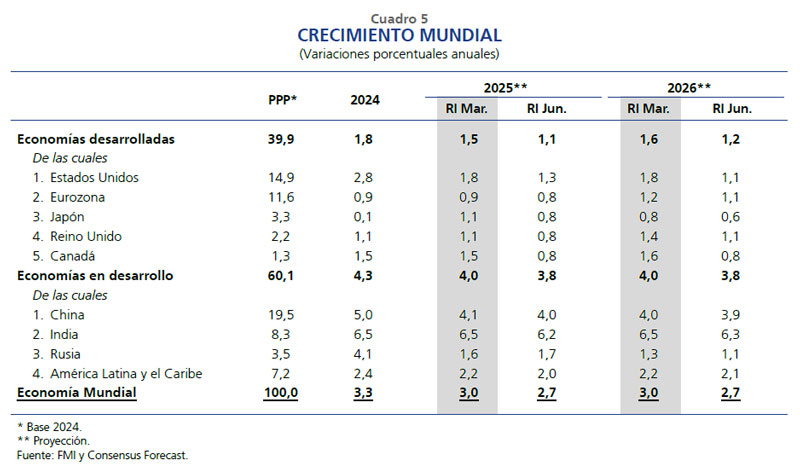

Acorde con estos desarrollos, la proyección de crecimiento mundial se revisó a la baja, de 3,0 a 2,7 por ciento para 2025. Si bien las menores perspectivas de crecimiento son generalizadas, la revisión principal ocurrió en EUA, y estuvo explicada por el impacto de la postergación de decisiones de inversión, el deterioro de la confianza de los consumidores y el aumento de las presiones inflacionarias sobre el crecimiento de dicho país. Para 2026 se espera un dinamismo similar en el crecimiento mundial, con una revisión a una tasa de 2,7 por ciento. No obstante, cualquier agravamiento de las tensiones comerciales o geopolíticas impondría riesgos a la baja en el crecimiento mundial.

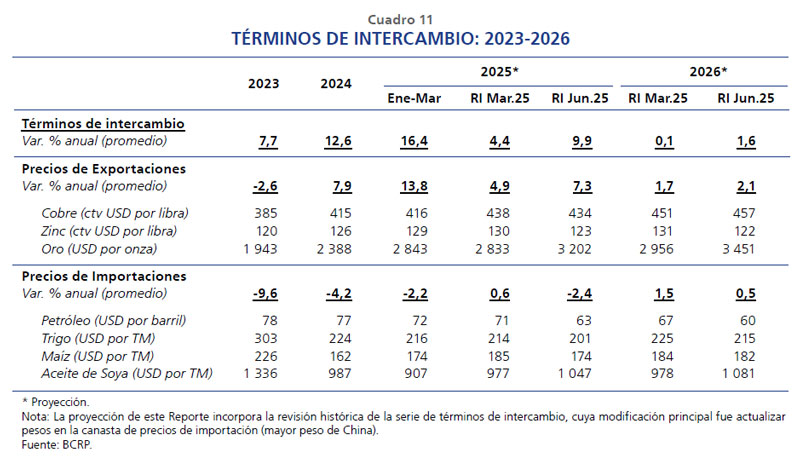

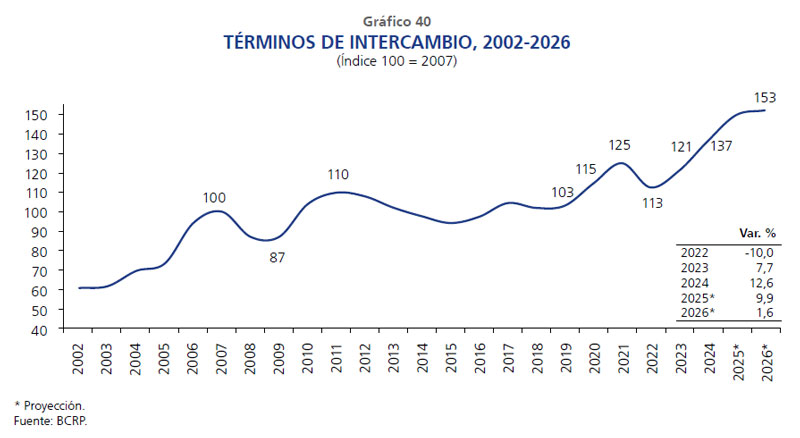

ii. Los términos de intercambio subieron un 16,4 por ciento interanual en el primer trimestre de 2025, debido a la evolución favorable de los precios de los metales exportados (oro, cobre y zinc) y de los productos no tradicionales pesqueros, siderometalúrgicos y químicos. Las cotizaciones más elevadas de los productos mineros se debieron a la persistencia de las restricciones de oferta, que se reflejó en la reducción de inventarios, y la mayor demanda de activos de refugio por la incertidumbre en torno a la política comercial de EUA.

Los términos de intercambio de 2025 se revisan al alza, de un crecimiento de 4,4 por ciento en marzo a uno de 9,9 por ciento, debido a la previsión de precios más altos de los principales commodities de exportación (especialmente oro) y los menores precios de insumos importados (petróleo e insumos industriales), en línea con la evolución registrada en lo que va del año y la continua deflación en China.

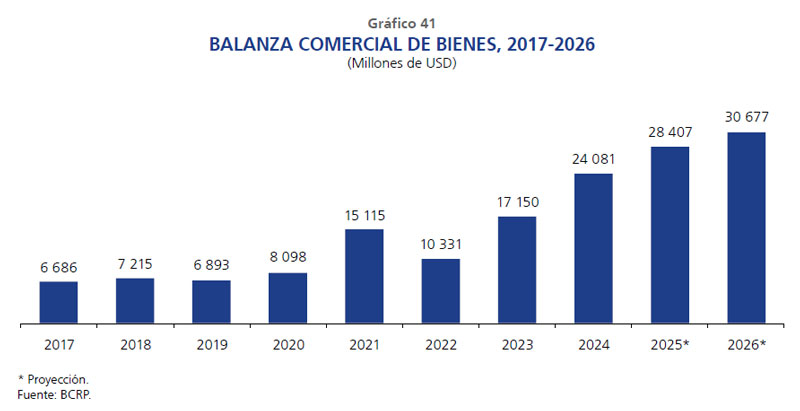

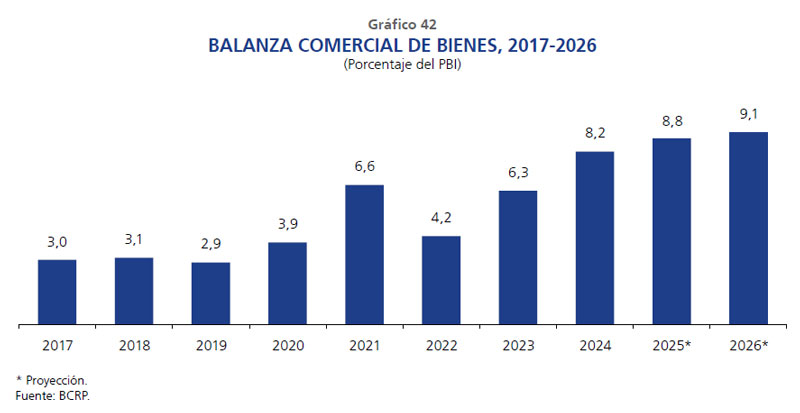

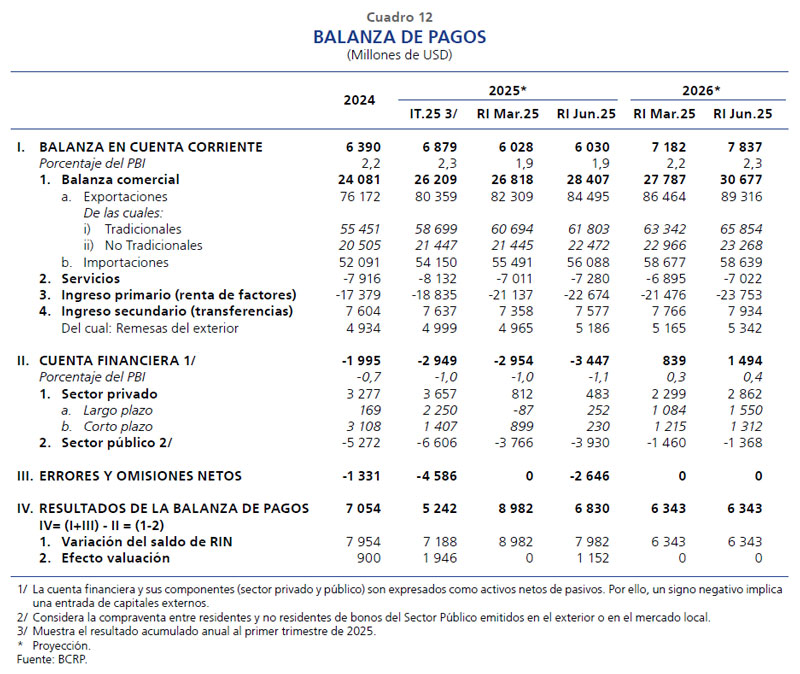

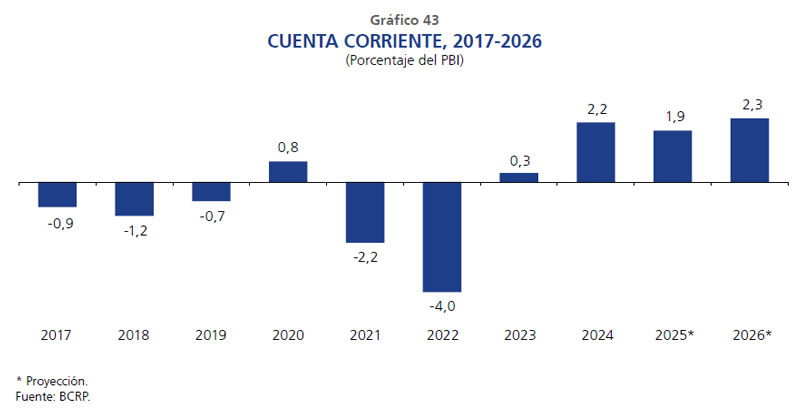

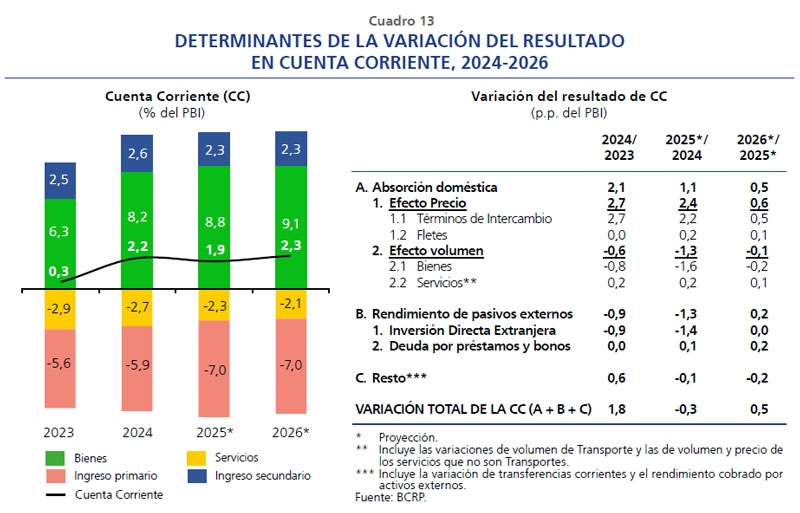

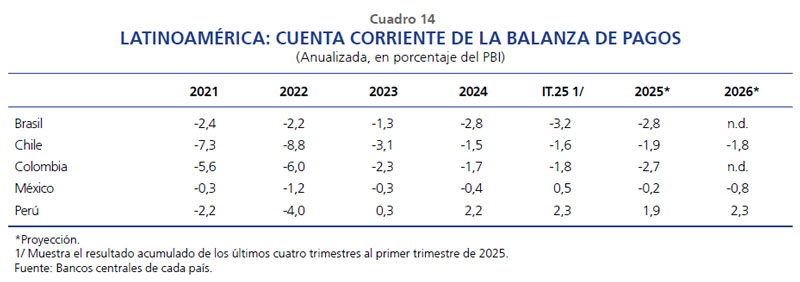

iii. El superávit en cuenta corriente acumulado anual continuó aumentando (2,3 por ciento del PBI al primer trimestre). La subida respecto a 2024 se explicó principalmente por un mayor superávit comercial, impulsado por el aumento de los términos de intercambio y los mayores embarques al exterior de productos no tradicionales y mineros. En términos nominales, también crecieron los ingresos por servicios, especialmente por turismo receptivo, y las remesas desde EUA. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por mayores utilidades de empresas extranjeras, sobre todo mineras.

Se proyecta que el superávit en cuenta corriente se reduzca a 1,9 por ciento del PBI en 2025 y, luego, repunte nuevamente a 2,3 por ciento en 2026. Este escenario considera: (i) superávits comerciales crecientes, consistentes con la evolución prevista de los términos de intercambio; (ii) reducción del déficit por servicios, acorde con la normalización del costo de los fletes y la recuperación progresiva del turismo; y (iii) un incremento de las utilidades de empresas con participación extranjera de 5,8 por ciento del PBI en 2024 a 6,9 por ciento en 2025, para luego ubicarse en 7,0 por ciento en 2026.

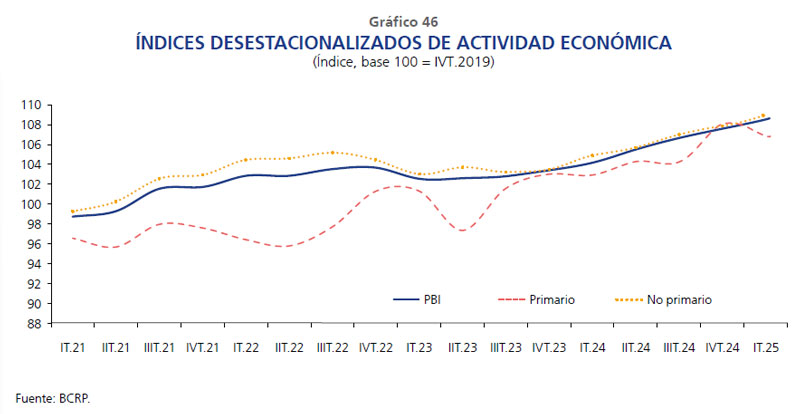

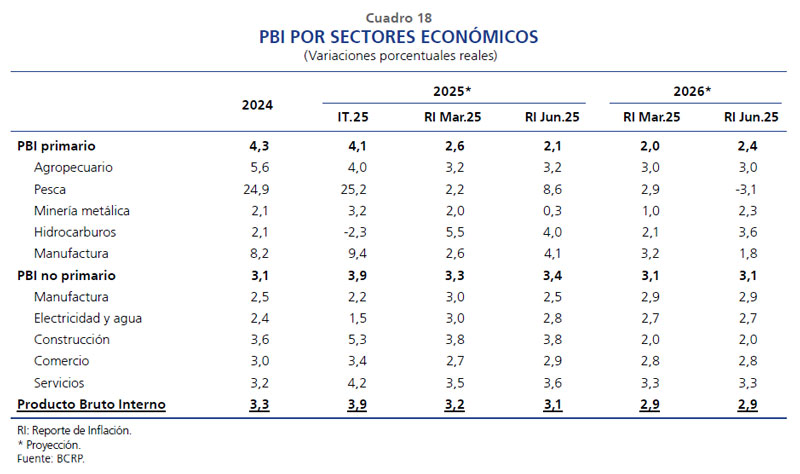

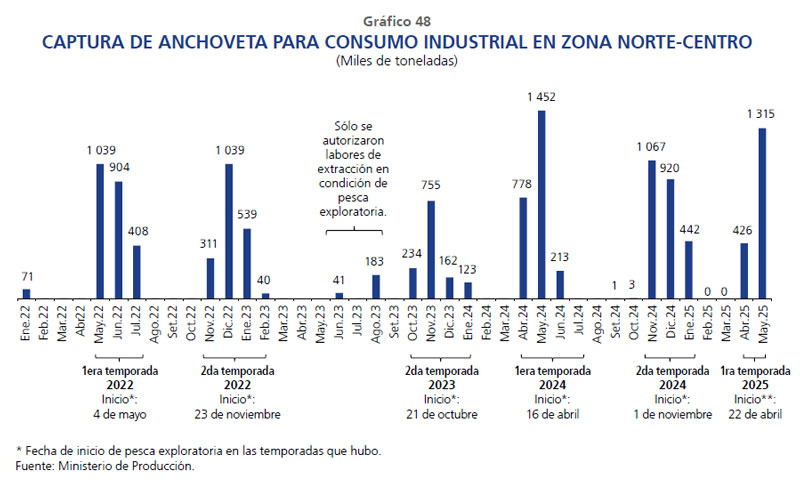

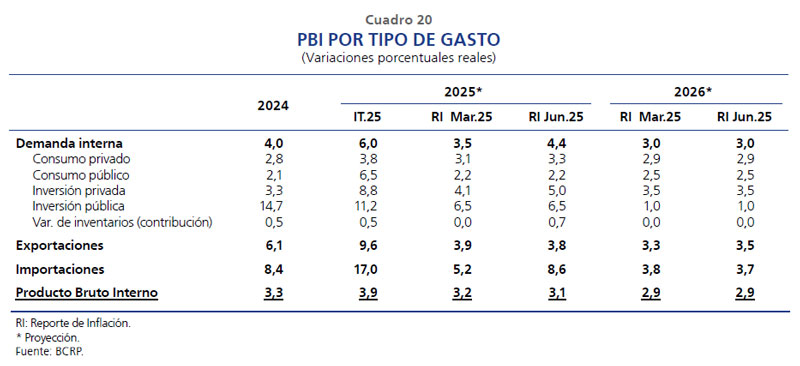

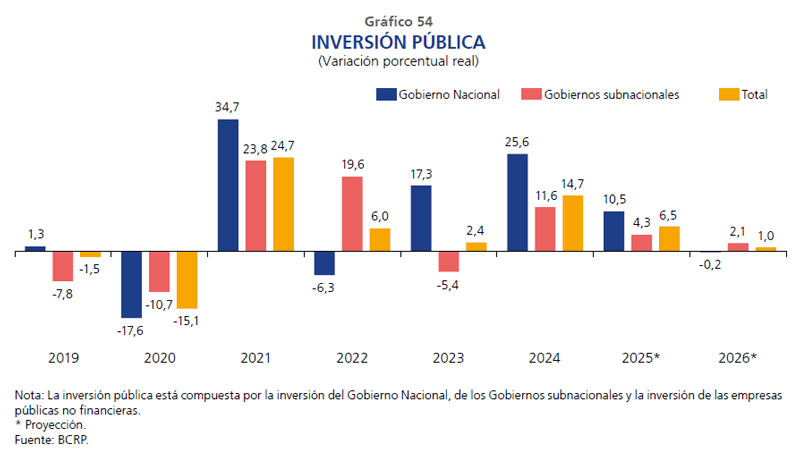

iv. La actividad económica nacional creció 3,9 por ciento en el primer trimestre de 2025 por el impacto favorable del gasto privado sobre las actividades no primarias en un contexto de inflación dentro del rango meta, recuperación del empleo y mejora de las expectativas. Las actividades primarias también mostraron una expansión de 4,1 por ciento, destacando la pesca industrial por la mayor captura de anchoveta y la minería metálica por la mayor producción de cobre, molibdeno y plata. Por el lado del gasto, el crecimiento estuvo sustentado en el sólido desempeño del gasto privado. Asimismo, el gasto público creció 7,5 por ciento, destacando el avance de la inversión pública (11,2 por ciento).

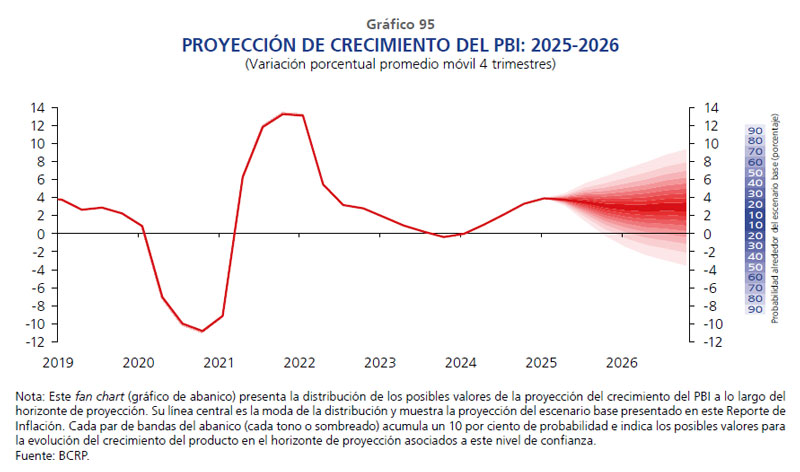

Para 2025, se estima que la economía crezca 3,1 por ciento, tasa menor a la proyección del Reporte de marzo (3,2 por ciento), debido a una menor expansión esperada en el sector minería e hidrocarburos. Por otro lado, se eleva la proyección de crecimiento del PBI no primario de 3,3 a 3,4 por ciento, como resultado del desempeño favorable del gasto privado en lo que va del año, en un contexto de baja inflación, mayor empleo y una recuperación de la confianza empresarial.

Para 2026 se espera una expansión de 2,9 por ciento, cifra que se mantiene respecto al Reporte previo, con la demanda interna como principal motor del crecimiento, en un contexto de consolidación fiscal, condiciones macroeconómicas estables y estabilidad política y social.

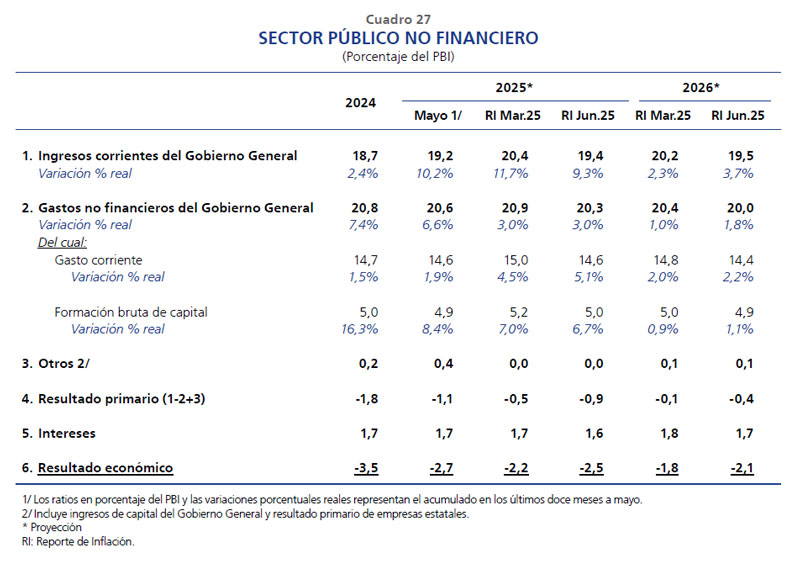

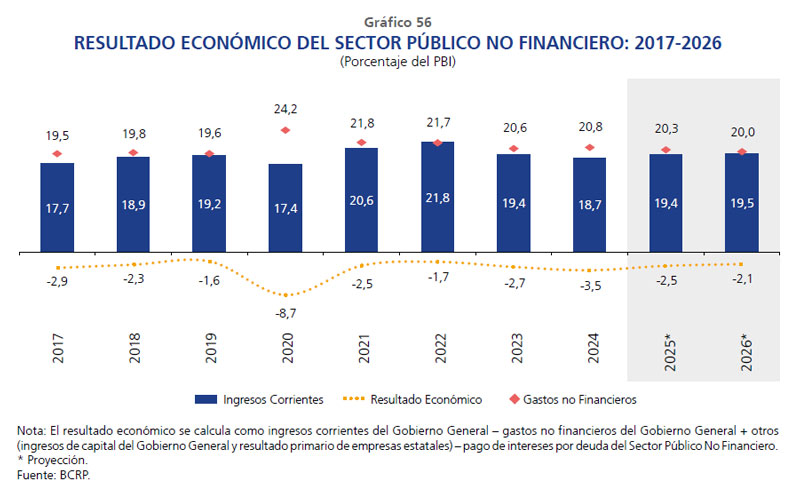

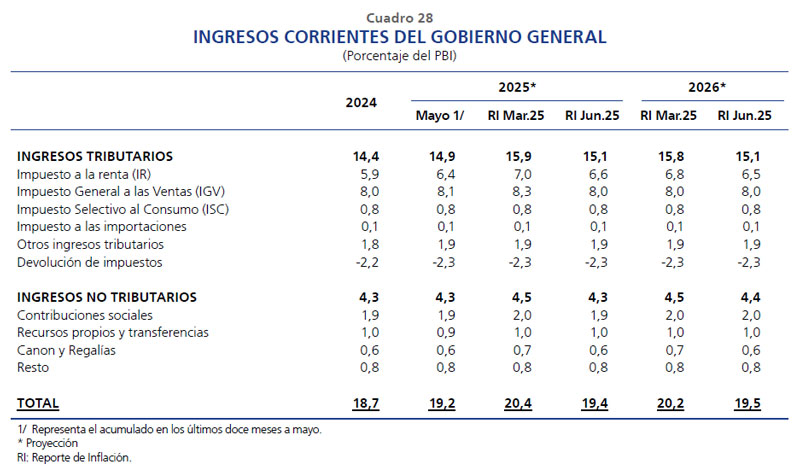

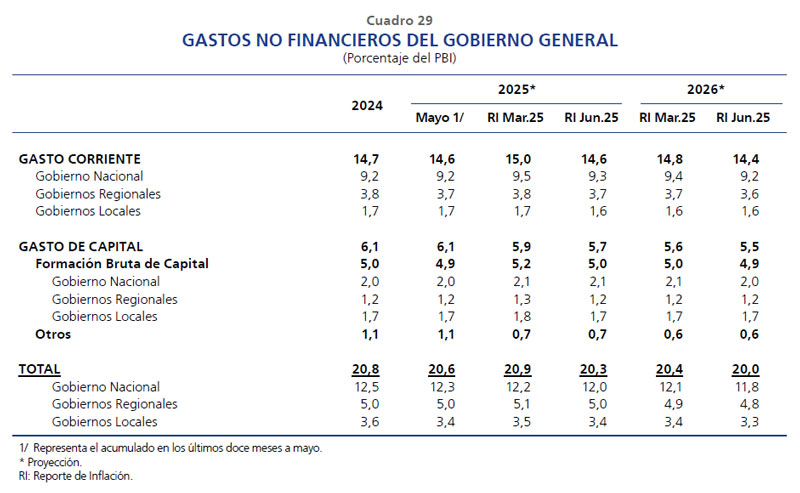

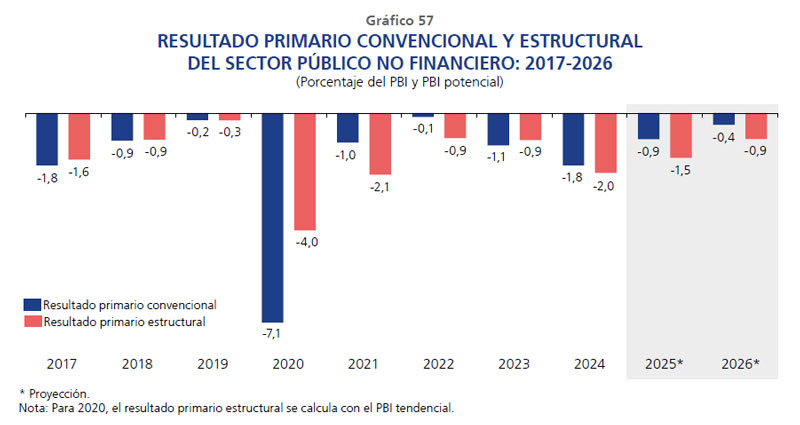

v. El déficit fiscal acumulado en los últimos doce meses disminuyó de 3,5 a 2,7 por ciento del PBI entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, debido principalmente al aumento de los ingresos corrientes, en especial por la mayor recaudación por regularización de impuesto a la renta, en línea con la recuperación de la actividad económica y los altos precios de minerales de exportación; y, en menor medida, por la reducción de los gastos corrientes como porcentaje del PBI.

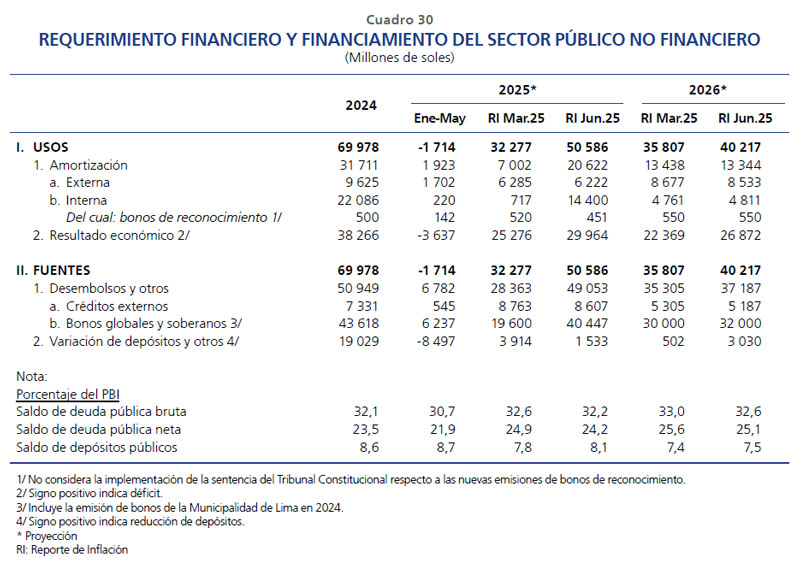

Se proyecta que el déficit fiscal se reduzca a 2,5 y 2,1 por ciento del PBI en 2025 y 2026, respectivamente, como resultado de mayores ingresos fiscales como porcentaje del PBI, impulsados por el crecimiento de la actividad económica y precios de minerales de exportación más altos (incluyendo el efecto rezagado de ambas variables) así como por ingresos extraordinarios, especialmente por impuesto a la renta en 2025; Igualmente, incorpora una recuperación del flujo de caja de las empresas públicas, en particular de Petroperú. La reducción prevista del déficit requiere de un comportamiento prudente de la política fiscal, lo que implica limitar las presiones de gasto y medidas que reduzcan la presión tributaria en un contexto de elevados términos de intercambio. La consolidación fiscal es fundamental para mantener el grado de inversión, lo que permite al país mantener el acceso a condiciones favorables de financiamiento externo, con una de las tasas de interés más bajas en la región.

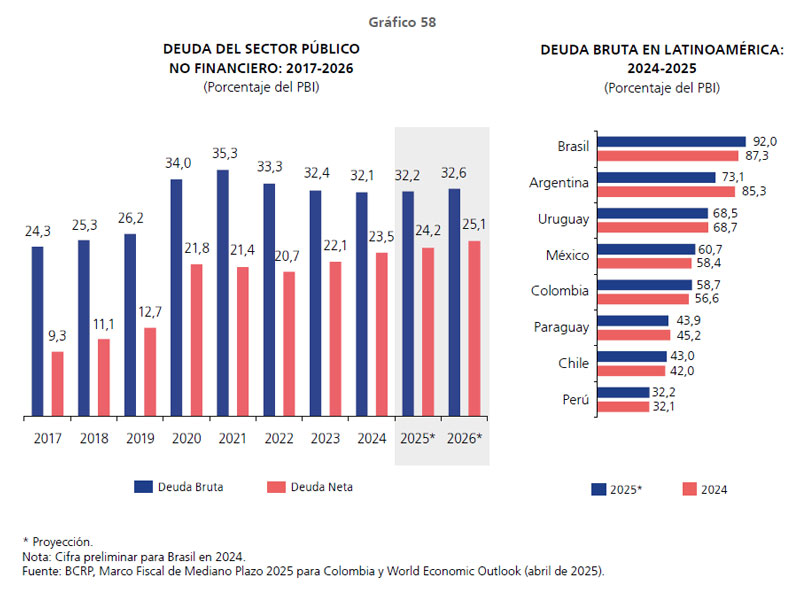

Se prevé que la deuda neta de activos financieros del Sector Público No Financiero aumente de 23,5 a 25,1 por ciento del PBI entre 2024 y 2026. En tanto, se proyecta que la deuda bruta pase de 32,1 a 32,6 por ciento del PBI durante el mismo periodo. La diferencia entre el aumento de la deuda bruta y deuda neta obedece a la proyección de un menor saldo de activos financieros del sector público como porcentaje del PBI.

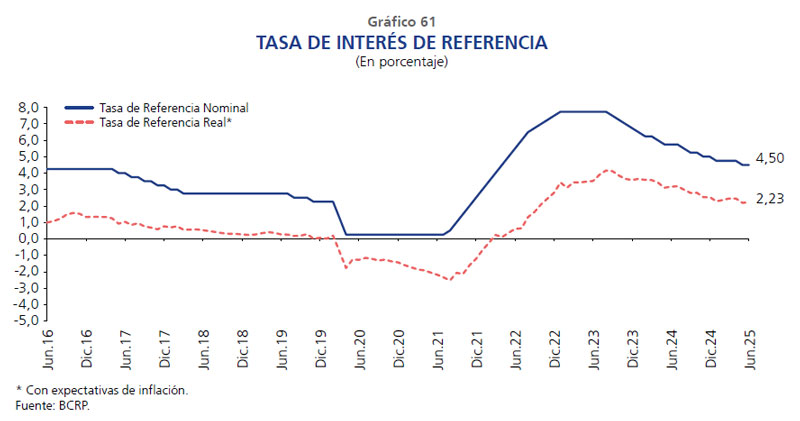

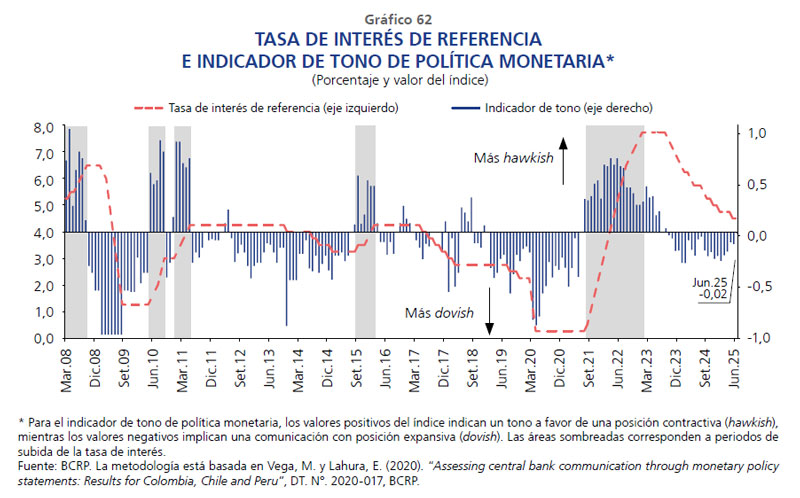

vi. El Directorio del BCRP decidió mantener la tasa de interés de referencia a 4,50 por ciento en la reunión del Programa Monetario de junio. En los comunicados de política monetaria de abril, mayo y junio, se reiteró el mensaje que señala que futuros ajustes en la tasa de interés de referencia estarán condicionados a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes. Asimismo, en dichos comunicados el Directorio reafirmó su compromiso de adoptar las acciones necesarias para mantener la inflación en el rango meta.

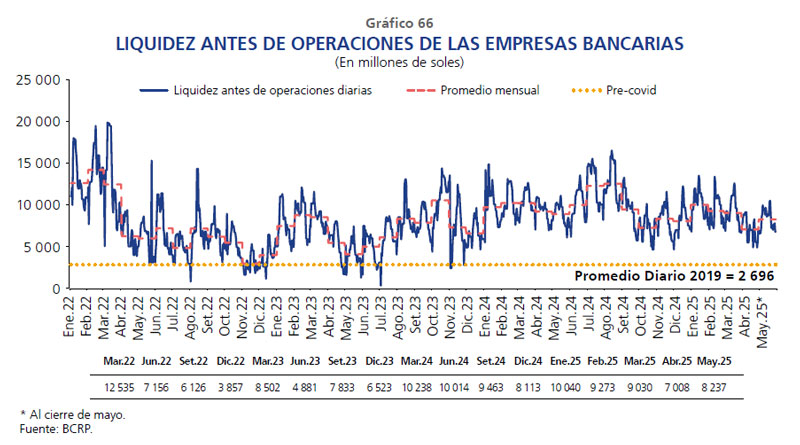

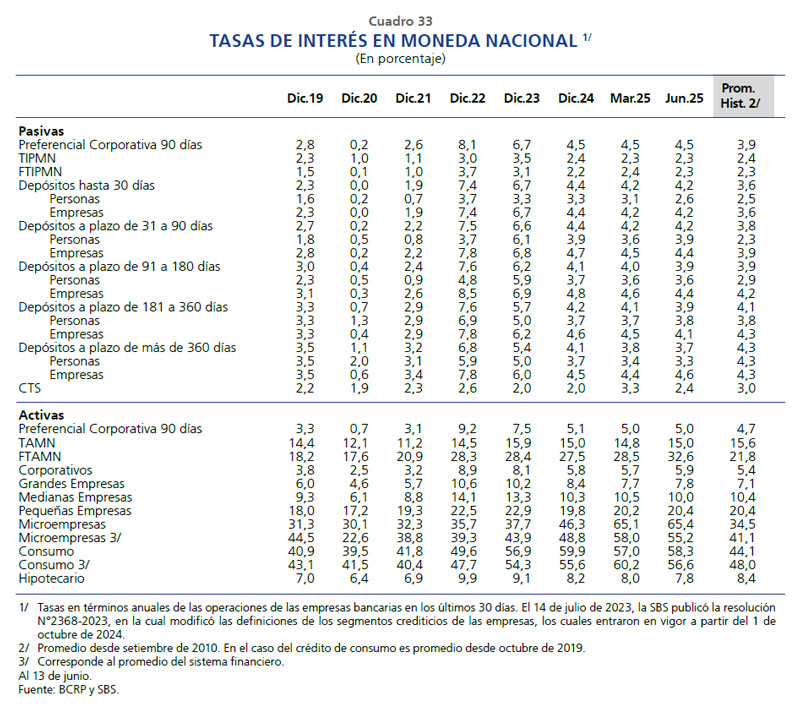

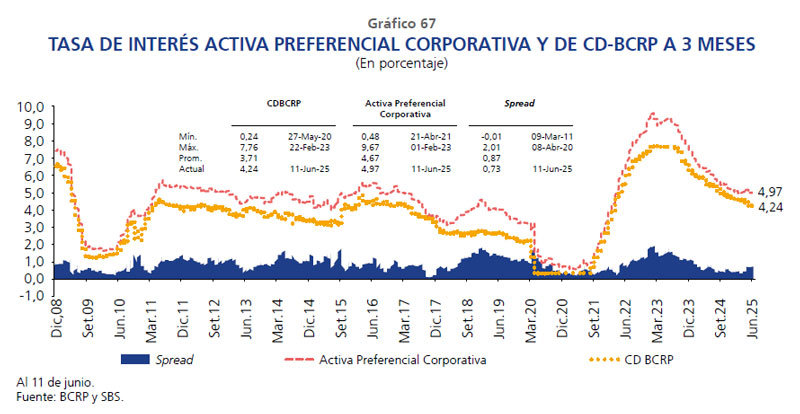

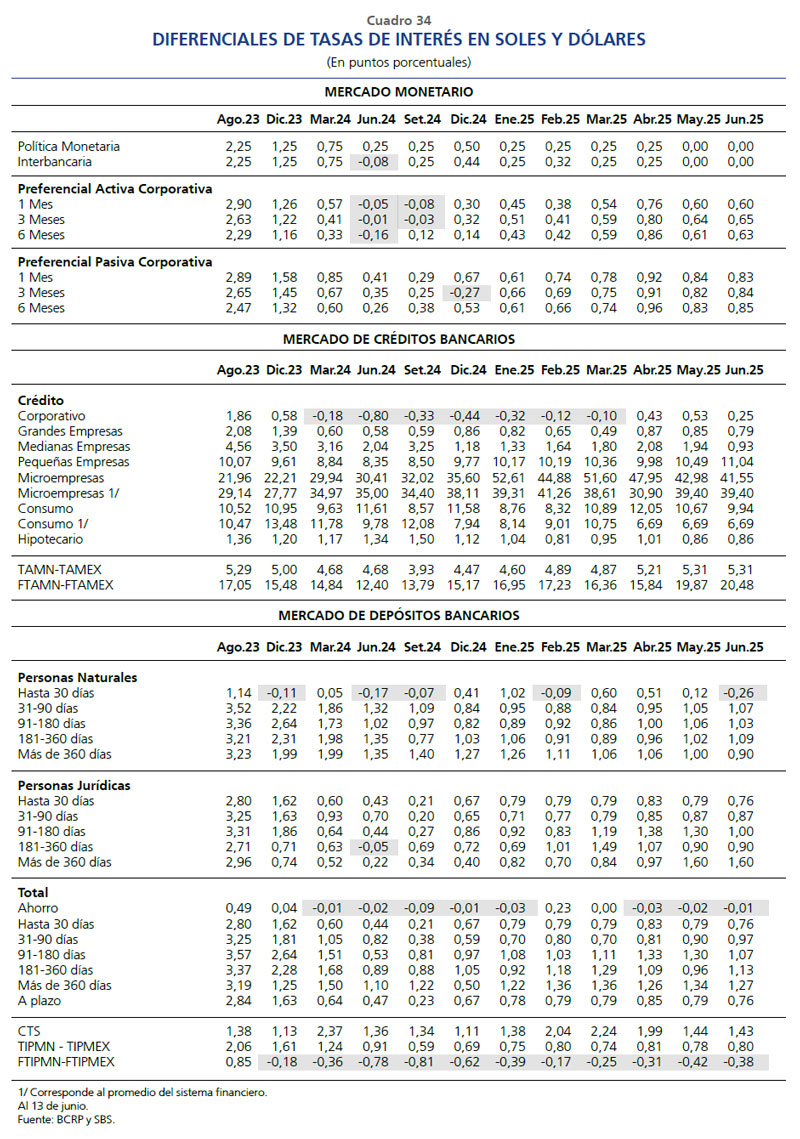

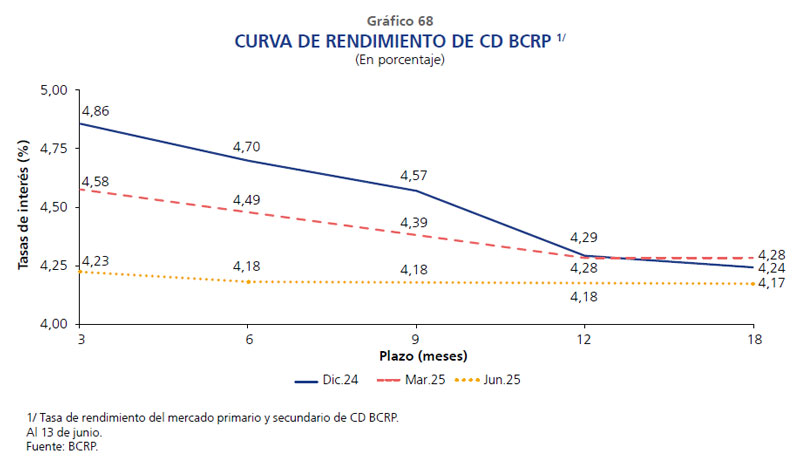

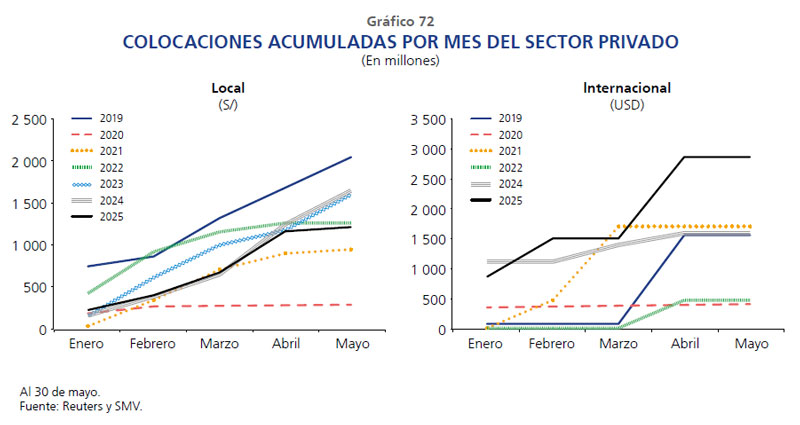

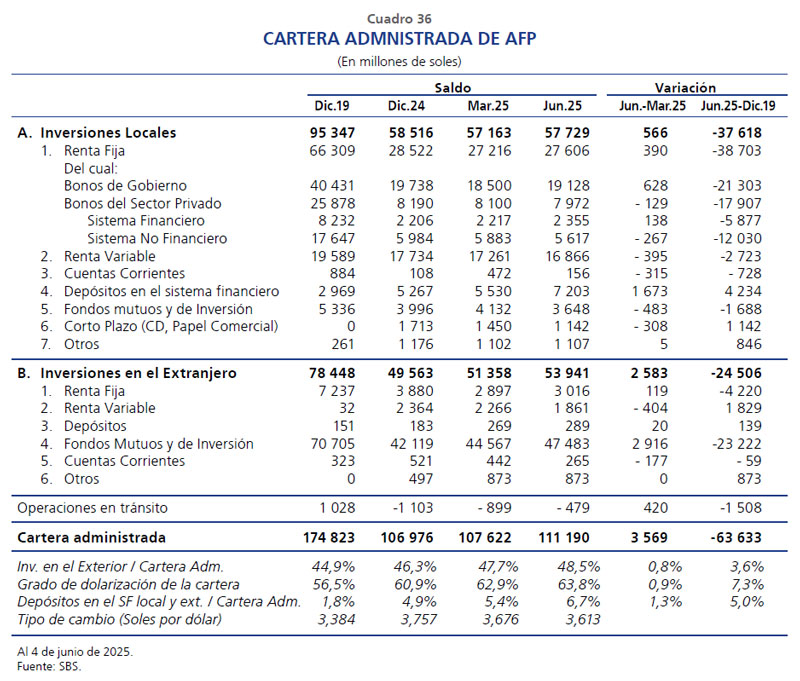

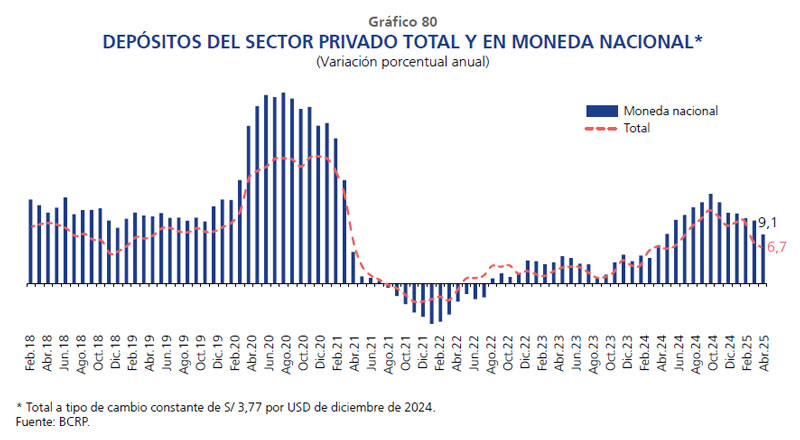

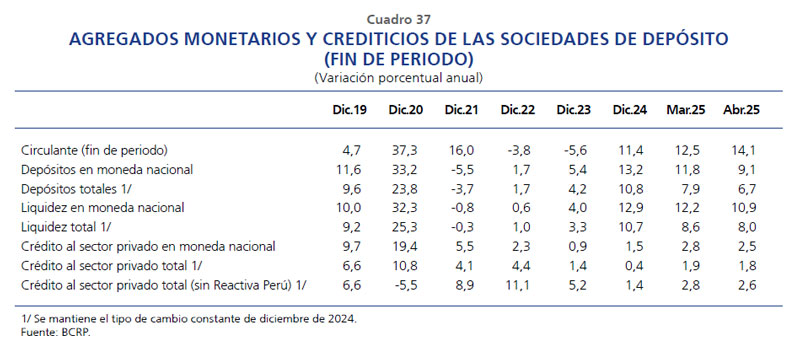

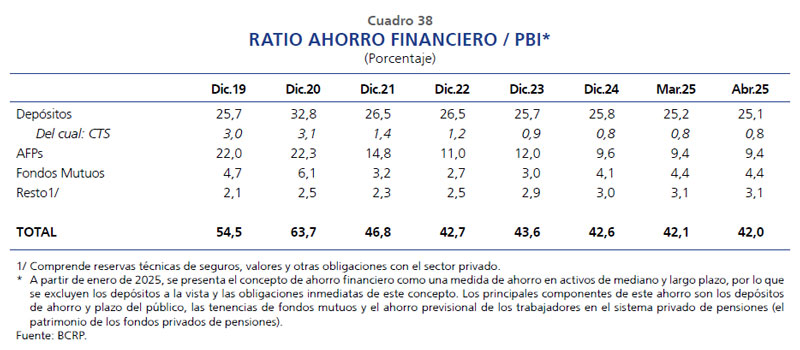

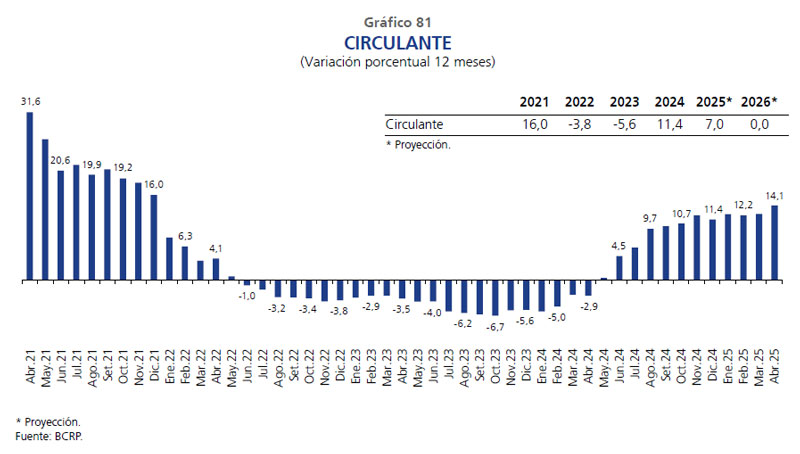

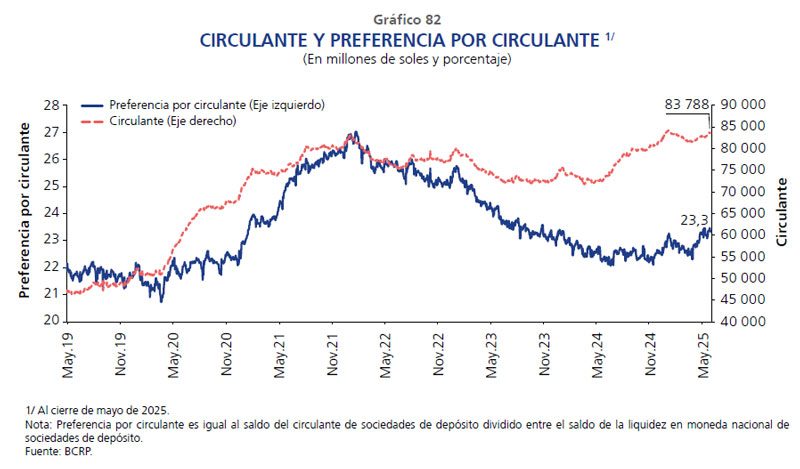

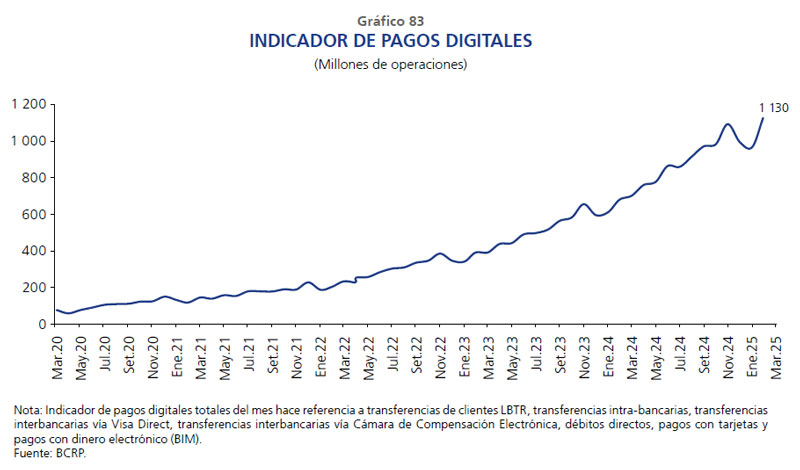

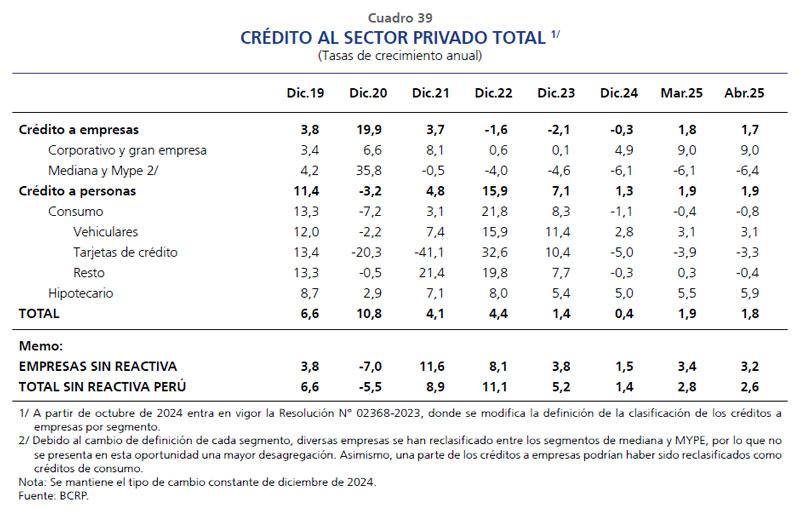

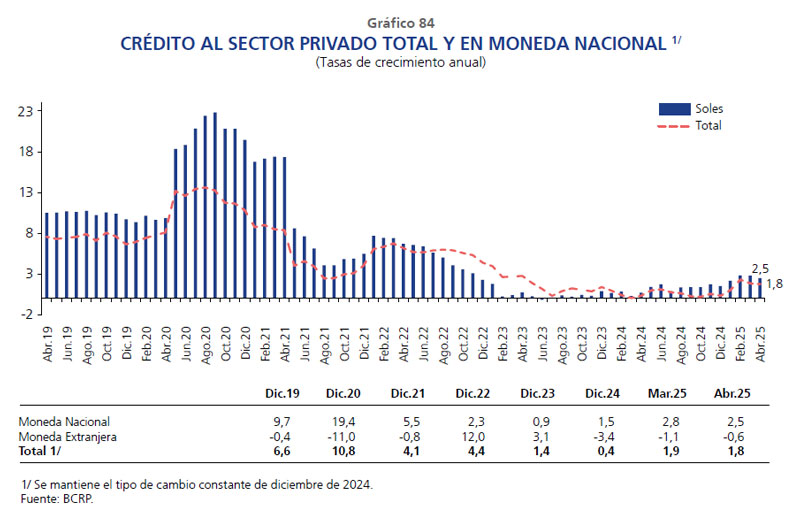

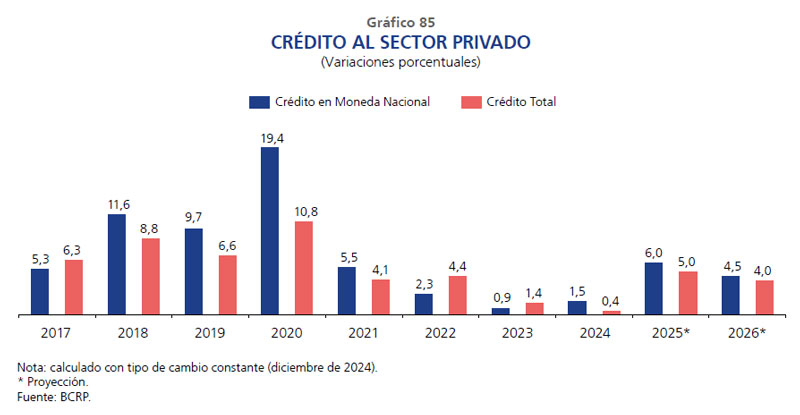

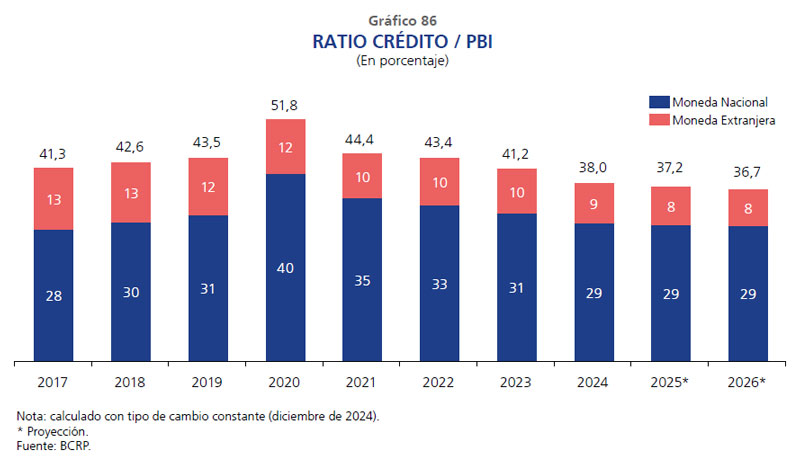

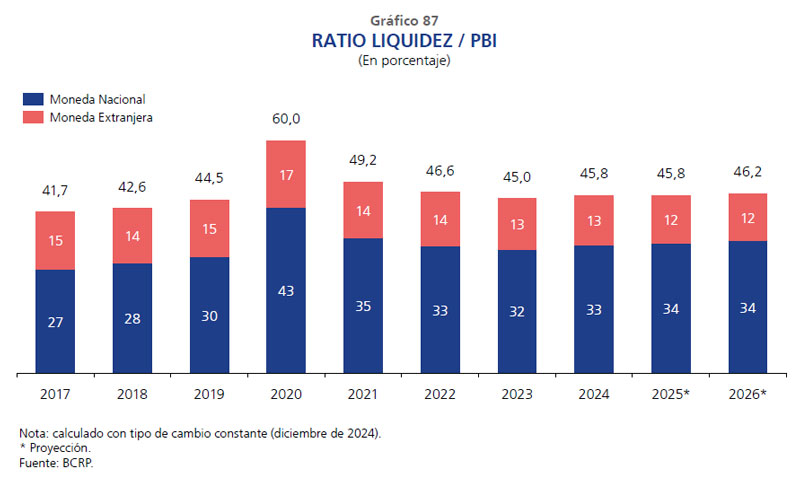

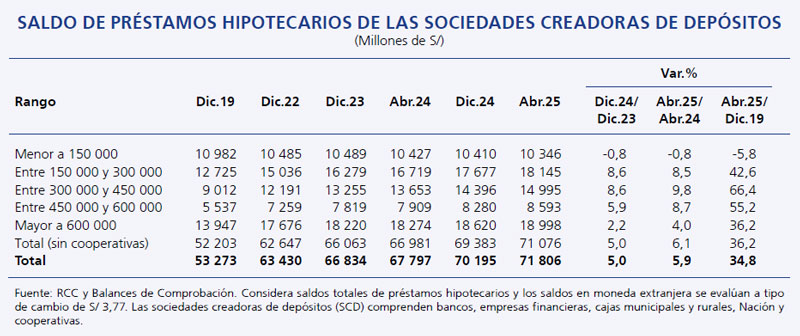

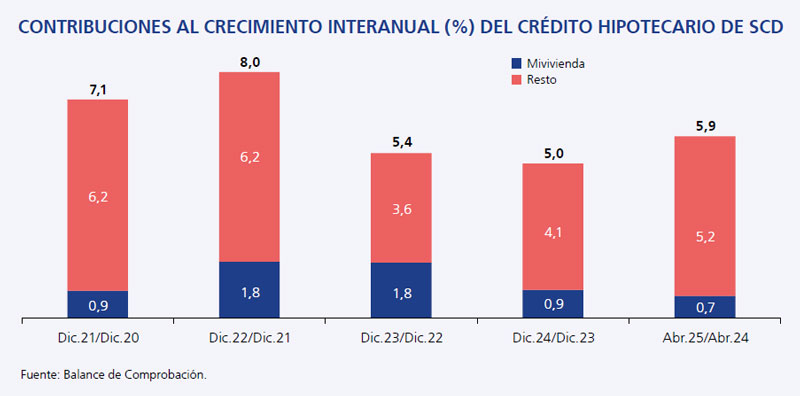

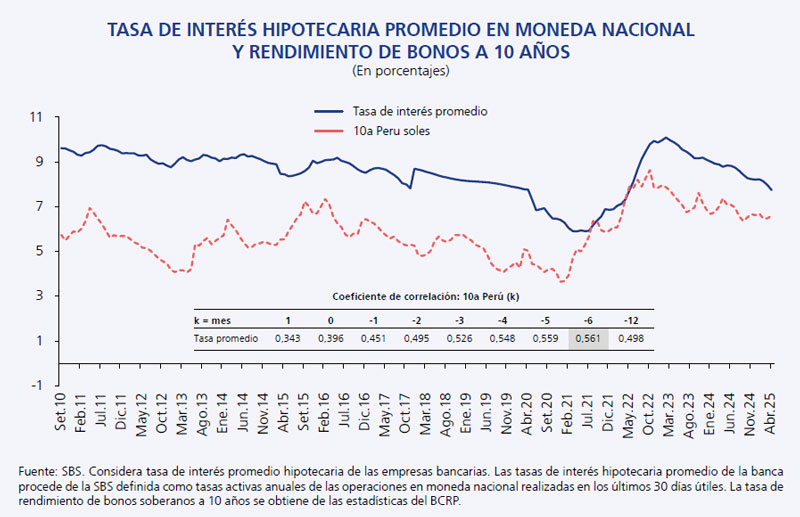

vii. Las tasas de interés en moneda nacional continuaron evolucionando de acuerdo con la tasa de referencia, en particular en los segmentos de menor riesgo crediticio y menor plazo. La liquidez en moneda nacional (circulante más depósitos) mantuvo un elevado dinamismo, con tasas de crecimiento interanual de dos dígitos desde junio de 2024. No obstante, su ritmo de expansión se moderó, al pasar de 12,9 por ciento en 2024 a 10,9 por ciento en abril de 2025. Por su parte, en el mismo periodo, la tasa de expansión del crédito al sector privado pasó de 0,4 a 1,8 por ciento, explicado por el segmento corporativo y gran empresa en línea con la recuperación de la actividad económica. Hacia adelante se prevé que el crédito al sector privado crezca a tasas de 5,0 y 4,0 por ciento en 2025 y 2026, respectivamente, en línea con la proyección de crecimiento de la actividad económica y la reducción de la morosidad.

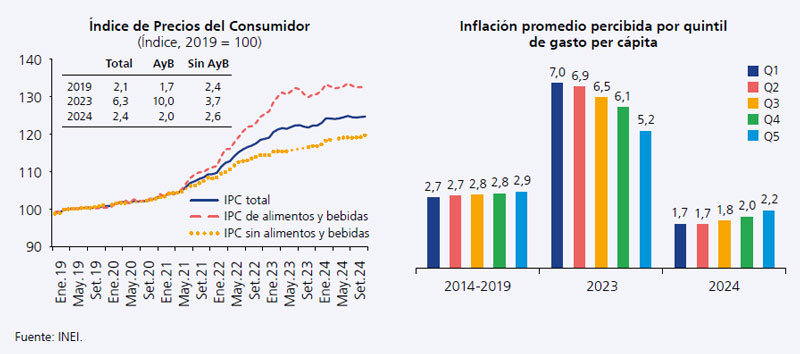

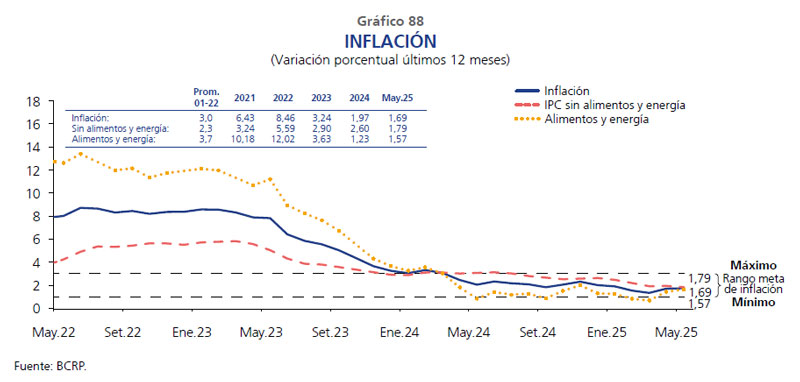

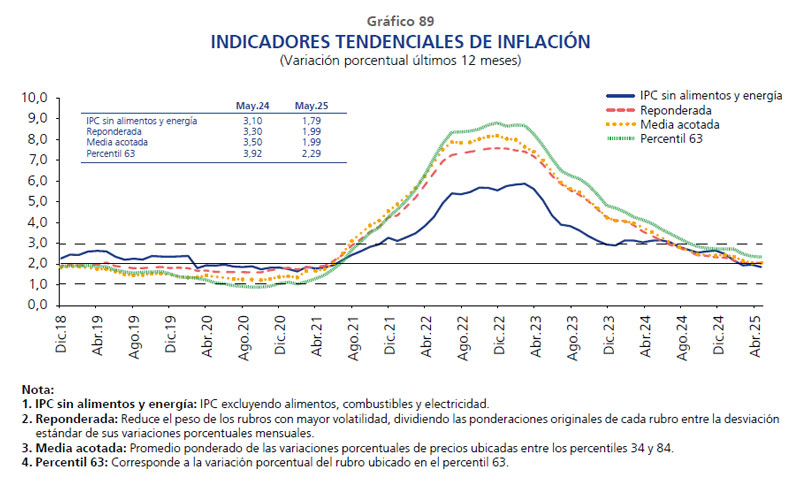

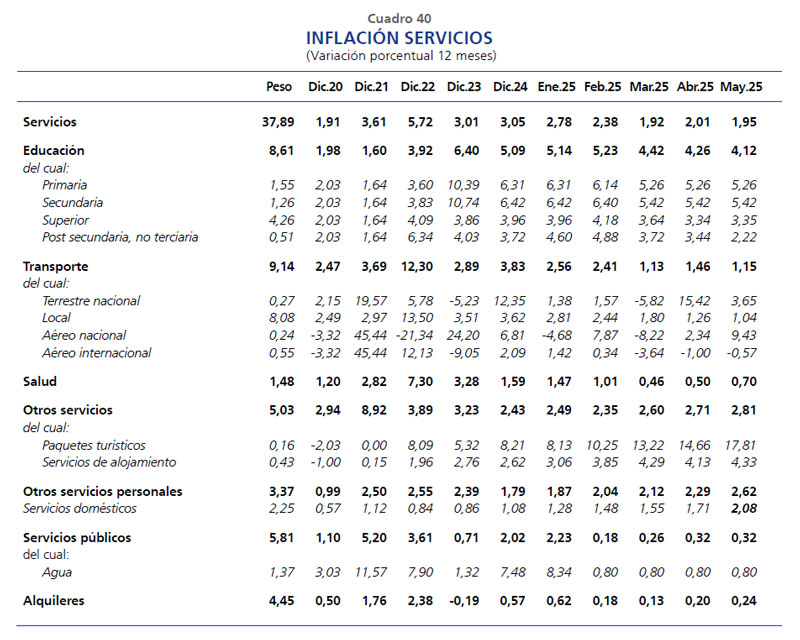

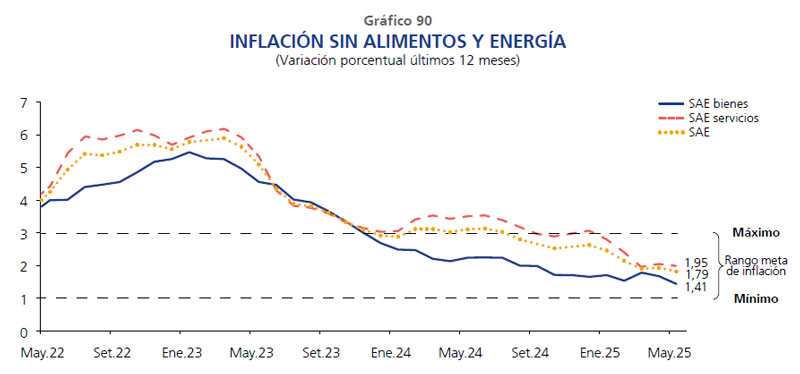

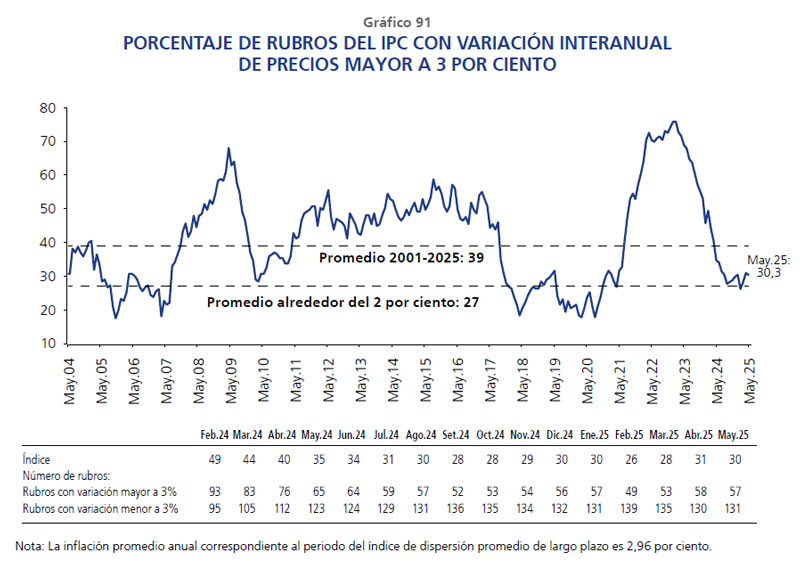

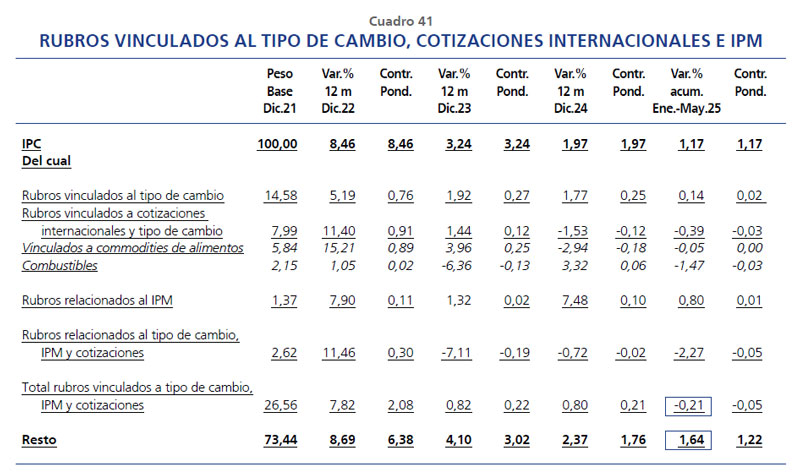

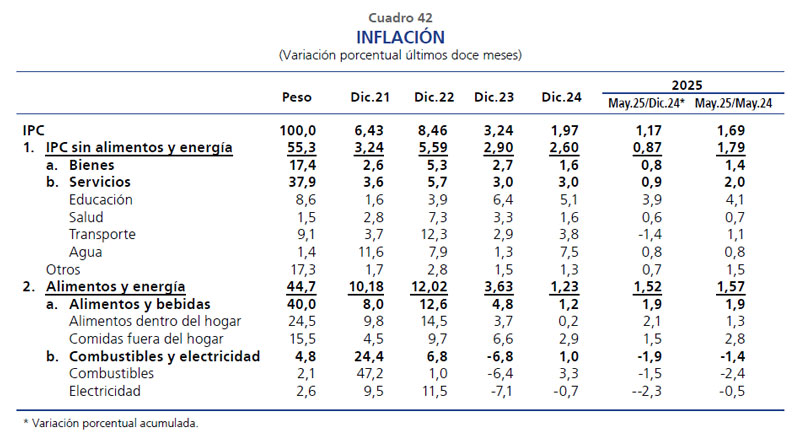

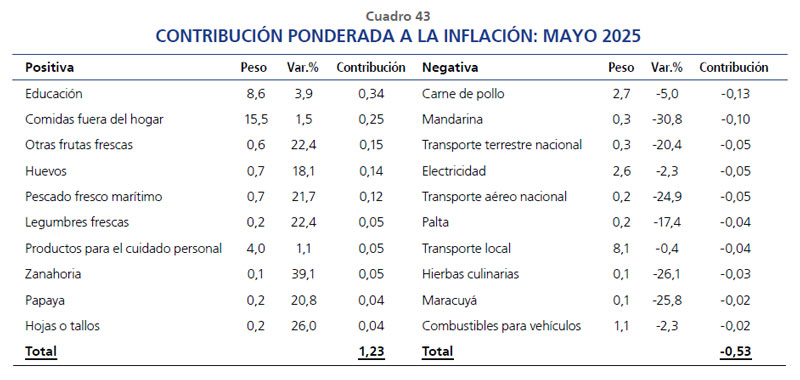

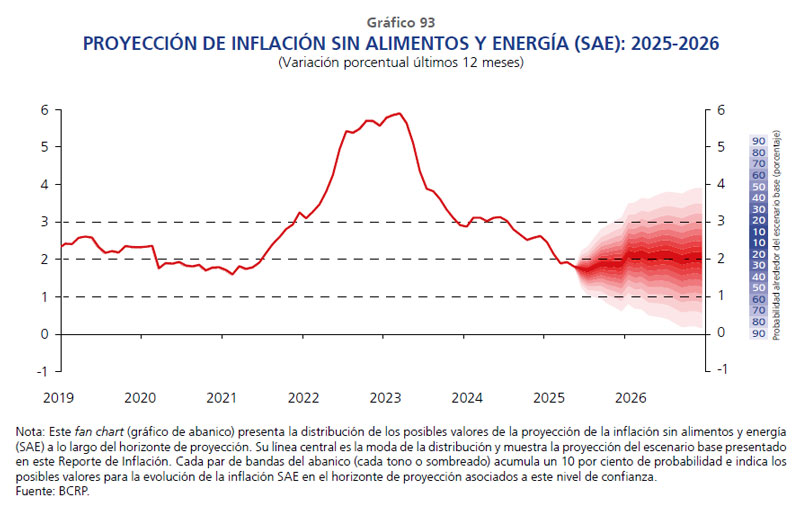

viii. La inflación interanual subió ligeramente, de 1,48 por ciento en febrero de 2025 a 1,69 por ciento en mayo, dentro del rango meta. El aumento reflejó el alza en los precios de alimentos como carne de pollo, pescado y papa. Por su parte, la inflación sin alimentos y energía (SAE) bajó de 2,11 a 1,79 por ciento en el mismo periodo, por una menor alza en los precios de rubros como transporte local, educación superior y vehículos a motor. La tasa de inflación de los componentes de bienes y servicios que forman parte de la medida SAE se ubicaron dentro del rango meta. Los indicadores tendenciales de inflación también mostraron una trayectoria decreciente y se ubicaron alrededor del centro del rango meta.

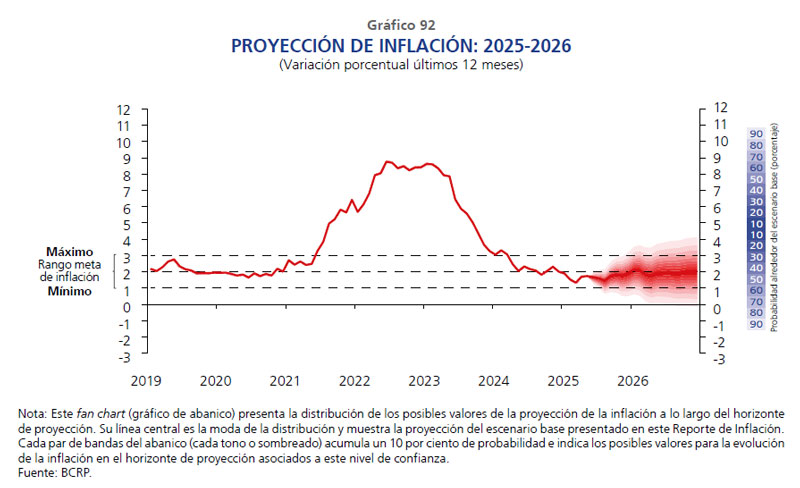

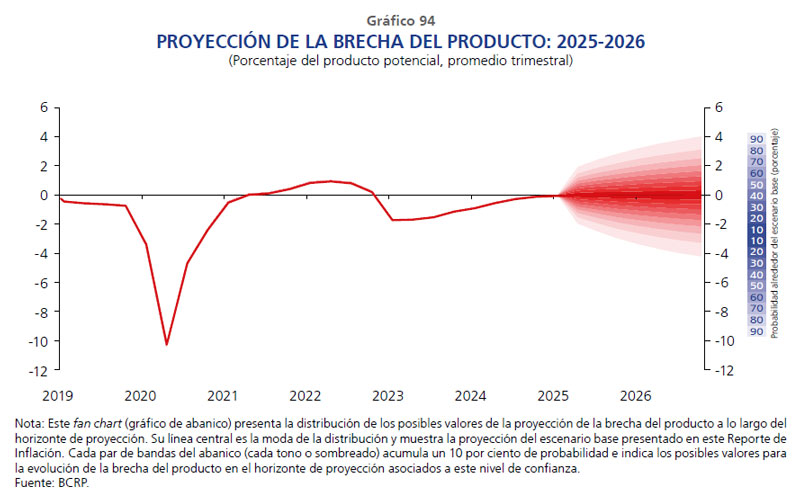

Se proyecta que la inflación se mantendrá cerca del punto medio del rango meta durante el horizonte de proyección, con una tasa estimada de 1,8 por ciento para 2025 y de 2,0 por ciento para 2026. Esta proyección considera, además de la disipación de los choques de oferta, una actividad económica en torno a su nivel potencial y expectativas de inflación que continúan descendiendo hacia el valor central del rango meta.

ix. El balance de riesgos de la proyección de la inflación se mantiene neutral, en línea con lo reportado en el Reporte de marzo. El impacto de los factores que podrían reducir la inflación se vería compensado por aquellos que ejercerían presiones al alza. Entre los principales riesgos destacan: (i) choques de oferta por medidas proteccionistas, tensiones geopolíticas y fenómenos naturales; (ii) mayor volatilidad financiera y salida de capitales, tanto por factores externos como por incertidumbre política interna; (iii) debilitamiento de la demanda interna de presentarse un contexto de incertidumbre económica; y (iv) menor demanda externa debido a una posible desaceleración global, especialmente en economías clave como China y EUA.

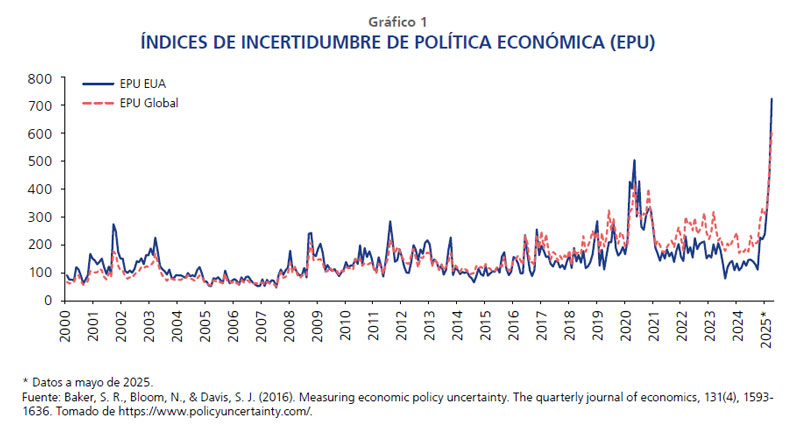

1. Desde el último Reporte de Inflación, las perspectivas de crecimiento se han deteriorado debido, en gran medida, al incremento de las tensiones comerciales a nivel global. A las medidas adoptadas en el primer trimestre, se sumó la imposición, por parte de Estados Unidos (EUA), de un arancel recíproco cuya primera fase de 10 por ciento permanece vigente, mientras que la segunda fase fue postergada por 90 días. La incertidumbre sobre el nuevo panorama arancelario ha afectado la confianza de los agentes, tanto de los inversionistas como de los consumidores.

A las tensiones comerciales se sumó la persistencia, e incluso agravamiento, de las tensiones geopolíticas, en particular por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y en medio oriente —con el conflicto reciente entre Israel e Irán—. Otro factor que afectó a los mercados fue la incertidumbre en torno a la política fiscal en EUA. En mayo, la agencia calificadora Moody’s redujo el rating crediticio de su deuda soberana.

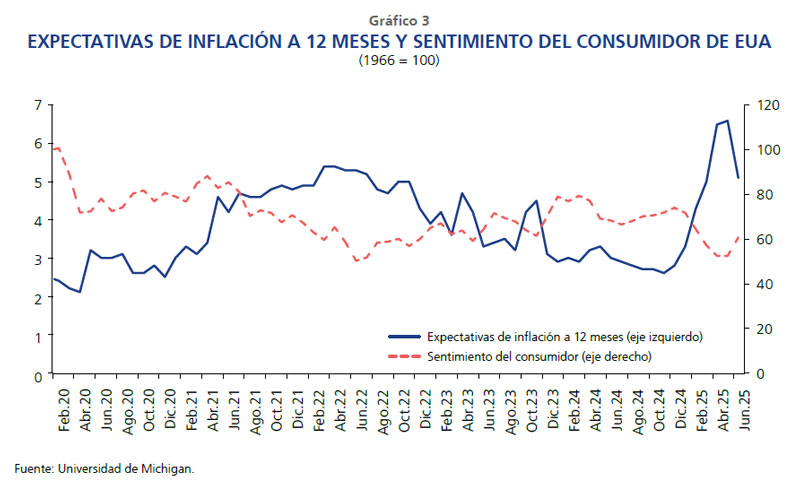

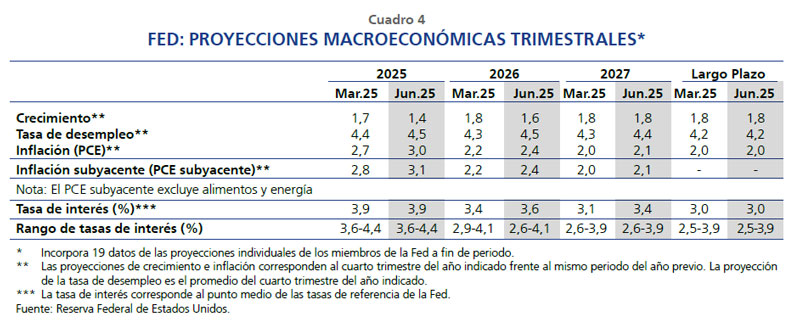

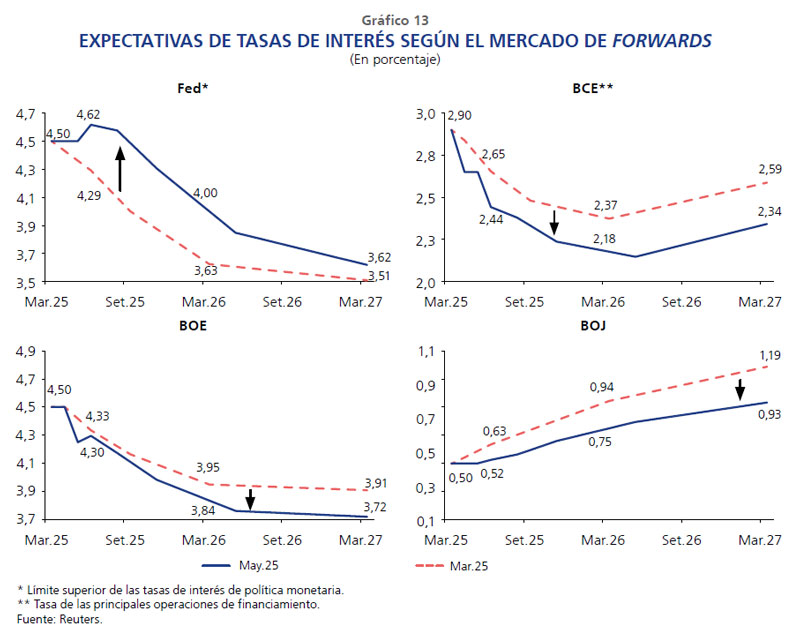

2. Simultáneamente, las expectativas de inflación, en particular en EUA, han aumentado, esperándose una convergencia más lenta hacia la meta. Ello, sumado a la incertidumbre sobre la evolución del desempleo, ha llevado a que la Fed adopte una postura cauta en torno a una flexibilización de la política monetaria.

3. En este contexto, el crecimiento mundial ha sido revisado a la baja de 3,0 a 2,7 por ciento para 2025 y 2026. Aunque la revisión es prácticamente generalizada, destaca el menor crecimiento de EUA, en particular en el segundo semestre de este año debido al impacto de la postergación de decisiones de inversión, el deterioro de la confianza de los consumidores y el aumento de las presiones inflacionarias. El escenario central asume que el impacto de estos factores se irá reduciendo a lo largo de 2026, en línea con la menor incertidumbre esperada en el plano comercial y la concreción de acuerdos comerciales que no afecten significativamente la cadena de suministro global.

El escenario descrito asume, por lo tanto, que las tensiones comerciales no escalan. En tal sentido, un agravamiento de la guerra comercial —en particular entre EUA y China— o la extensión de las tensiones hacia un mayor número países o bienes, podría llevar a una reducción adicional en las proyecciones de crecimiento global, en particular para 2026. Asimismo, un escalamiento de los actuales conflictos bélicos en Ucrania y Medio Oriente podría revertir la evolución favorable observada en los precios de los granos y el petróleo; y, simultáneamente, aumentar la aversión al riesgo y la volatilidad en los mercados financieros.

4. En el plano macroeconómico, existe el riesgo de una política monetaria menos flexible por parte de la Fed ante un aumento, superior al previsto, de las presiones inflacionarias. Estas presiones podrían provenir de mayores aranceles, de la escasez de mano de obra o de una política fiscal más expansiva que la prevista.

5. Durante el primer trimestre de este año, la actividad económica mostró una marcada desaceleración, especialmente en las economías desarrolladas donde la demanda interna, en particular el consumo, mostró menores tasas de crecimiento respecto al cuarto trimestre de 2024. Ello es reflejo de un menor ritmo de creación de puestos de trabajo (en particular en las economías desarrolladas), de una posición más cauta de la política monetaria de EUA y del deterioro de la confianza asociado a la mayor incertidumbre económica global.

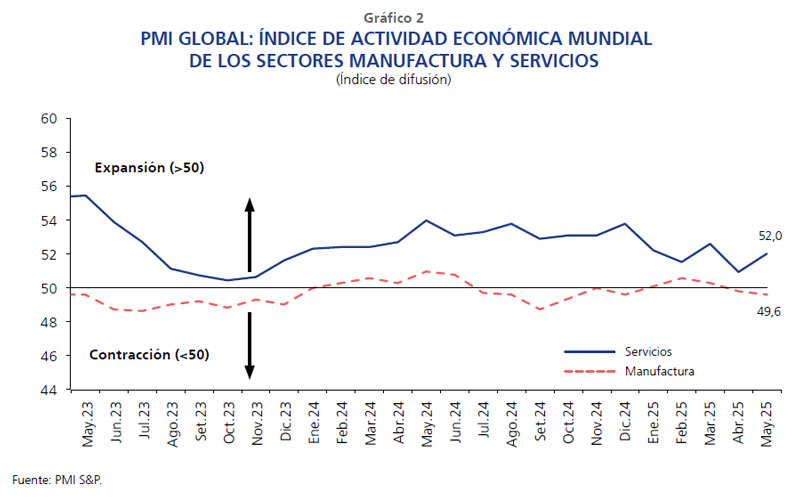

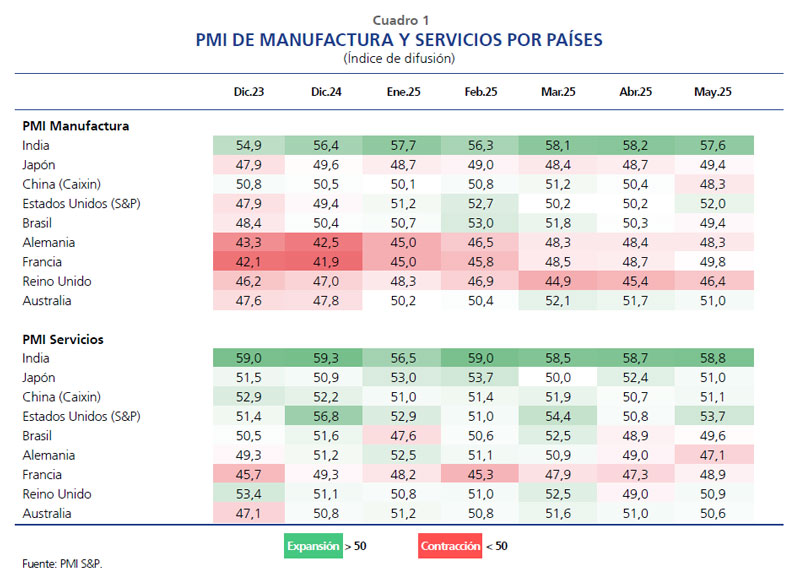

6. En los meses de abril y mayo, los indicadores adelantados de actividad económica (indicadores PMI) muestran que el debilitamiento de la economía global continúa a un ritmo moderado. A nivel de rubros, destaca la contracción de nuevas órdenes de producción (en particular de exportación), menor creación de empleo y el menor ritmo de expansión de planes de producción futura.

A nivel de sectores, destaca el deterioro del sector manufactura. El PMI de este sector se ubicó en la zona de contracción. El sector servicios, si bien siguió en zona de expansión, se desaceleró y alcanzó los niveles más bajos en casi año y medio.

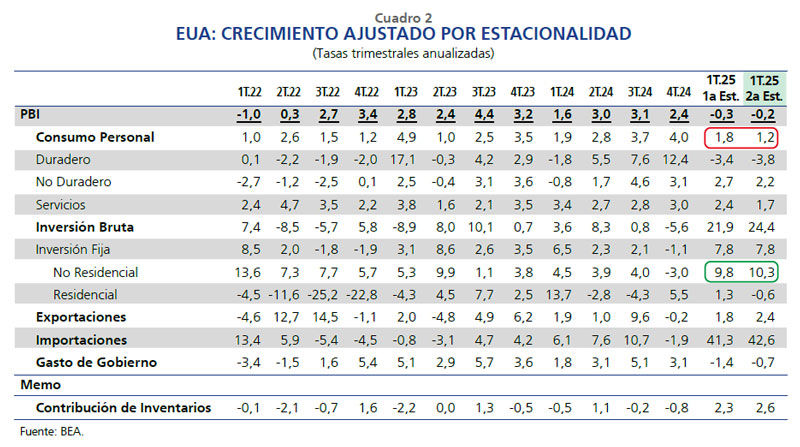

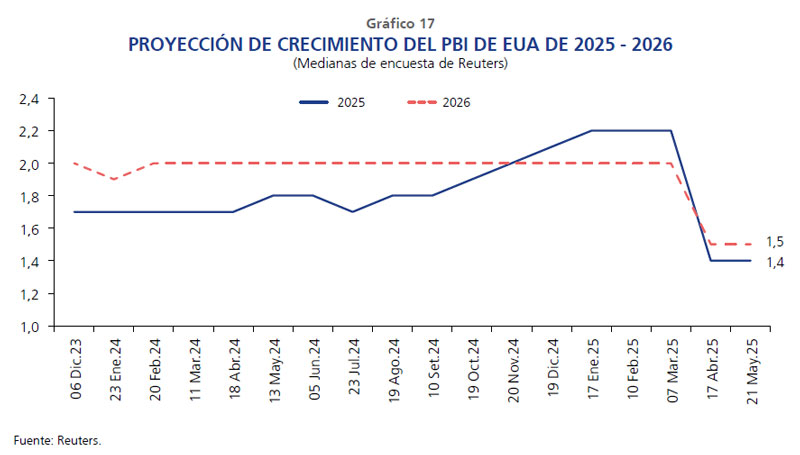

7. En el caso de Estados Unidos, el PBI se contrajo a una tasa anualizada de 0,2 por ciento en el primer trimestre de 2025, la primera contracción trimestral en tres años. El crecimiento del consumo se desaceleró a 1,2 por ciento, la tasa más baja desde el segundo trimestre de 2023, mientras que el gasto del gobierno cayó 0,7 por ciento debido a un menor gasto federal (-4,6 por ciento), la caída de este último fue la más pronunciada desde el primer trimestre de 2022. En contraste, la inversión fija aumentó un 7,8 por ciento, el mayor aumento desde mediados de 2023, y las exportaciones aumentaron en 2,4 por ciento.

Las importaciones de bienes y servicios tuvieron un incremento de 42,6 por ciento, tasa que refleja la mayor demanda por bienes del exterior en previsión a un posible aumento de los aranceles, en línea con los anuncios de política comercial de la nueva administración de EUA (ver Recuadro 1). Esta evolución reflejaría los esfuerzos de los consumidores por anticiparse a los aumentos de precios relacionados con los aranceles y a posibles interrupciones en la cadena de suministro. Factores similares llevaron a un aumento récord en las existencias y en los precios de los insumos.

En los primeros meses del segundo trimestre, los indicadores PMI muestran un comportamiento diferenciado en medio de un panorama dominado por la incertidumbre en torno a la política comercial de EUA.

En el sector manufacturero, el índice ISM —que recoge una participación mayor de empresas grandes nacionales e internacionales— reportó que la actividad dicho sector se desaceleró durante el periodo abril-mayo; en tanto que S&P —con énfasis en empresas medianas y pequeñas— publicó que la actividad de este sector aumentó, aunque se mantuvo en la zona de contracción.

En el sector servicios, las cifras del PMI a mayo mostraron que el sector se ubicó en la zona de contracción por primera vez desde junio del año pasado, en medio de la creciente incertidumbre por los aranceles. Por su parte, el volumen de actividades se estancó, mientras los nuevos pedidos y los inventarios se contrajeron. Además, la presión sobre los precios se intensificó hasta su nivel más alto desde noviembre de 2022.

Asimismo, en los meses de abril y mayo la confianza de los consumidores siguió afectada, en particular por el impacto estimado de la imposición de aranceles sobre el ingreso. Este factor también explicaría, como se detalla más adelante, la aceleración en las expectativas de inflación.

8. La eurozona, luego de crecer 0,3 por ciento durante el cuarto trimestre de 2024, registró un incremento de 0,6 por ciento en el primer trimestre de 2025. Los datos de alta frecuencia apuntan a un crecimiento del consumo, la construcción no residencial y las exportaciones.

Sin embargo, a pesar de las tasas positivas, los componentes de la demanda interna mostraron una desaceleración respecto al trimestre previo; en particular, la inversión no cumplió con las expectativas debido a los altos costos de financiamiento y la elevada incertidumbre.

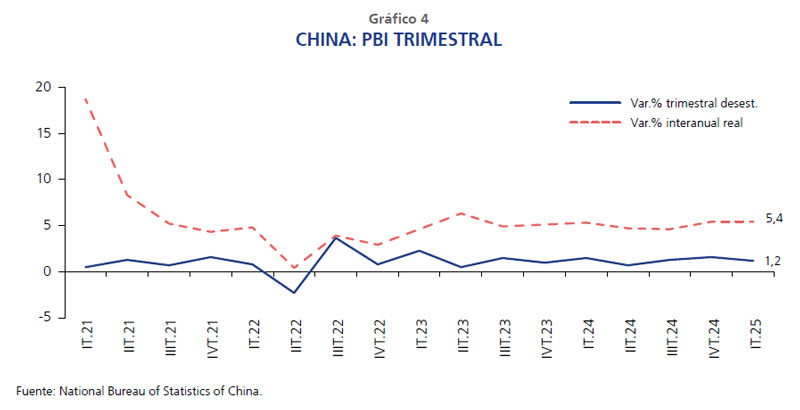

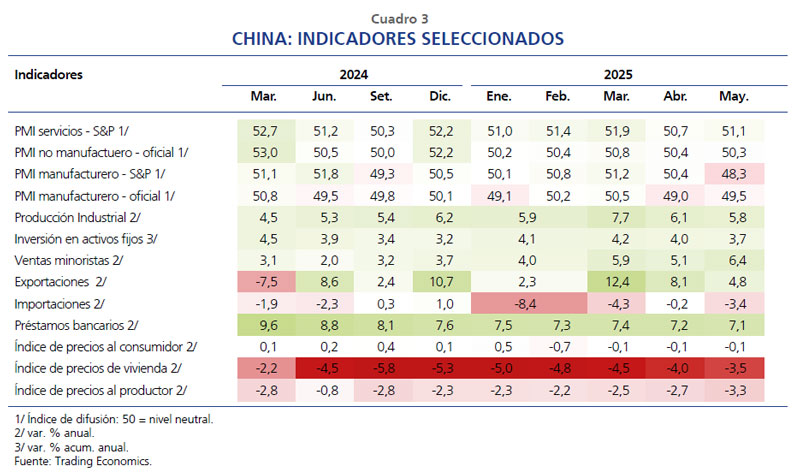

9. Dentro de las economías emergentes, China creció 5,4 por ciento en el primer trimestre de 2025, tasa por encima de lo esperado y similar a la del trimestre previo. La actividad estuvo favorecida por las mayores ventas al exterior como previsión a la entrada en vigor de los aranceles recíprocos de EUA. Comparada con el trimestre previo, la actividad económica, en términos desestacionalizados, creció 1,2 por ciento.

Los indicadores de actividad de abril y mayo de China muestran signos de un deterioro de la actividad manufacturera ante las tensiones comerciales registradas durante dichos meses. A pesar de la suspensión temporal de aranceles, el indicador manufacturero (fuente S&P) se deterioró aún más en mayo y se ubicó en el nivel más bajo desde setiembre de 2022, asociado a la menor producción del sector y las menores nuevas órdenes de las empresas privadas.

El sector externo se desaceleró durante mayo, lo que sugiere cierto cambio en el patrón de comercio asociado a las tensiones comerciales. Las exportaciones se desaceleraron por los menores envíos a EUA tras la imposición de altos aranceles. De otro lado, las ventas a la India y a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) aumentaron en tasas de dos dígitos. Por otro lado, las menores importaciones se deben a una menor demanda interna.

Por su parte, el sector inmobiliario no muestra una recuperación importante; los precios de las viviendas se estancaron a inicios del año y mostraron un deterioro mensual en mayo. La inversión en el sector continuó cayendo a tasas de dos dígitos. Al igual que en meses anteriores, el mercado se ve presionado a la baja por los altos inventarios y por la débil demanda interna, producto del alto endeudamiento de las familias y de factores demográficos de largo plazo.

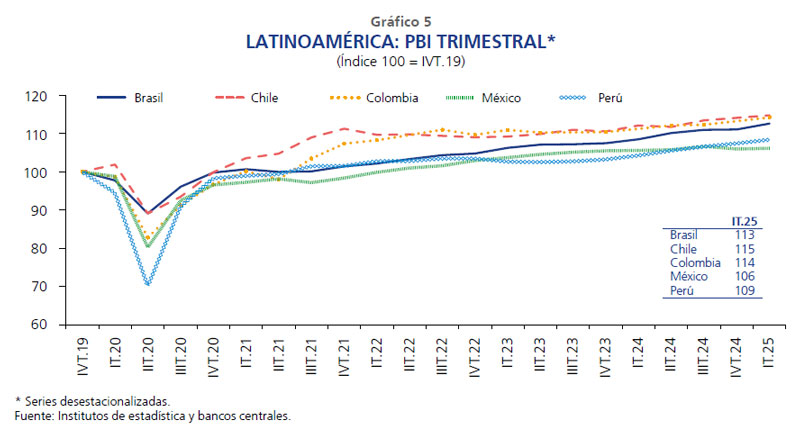

10. En América Latina la actividad económica mostró tasas de crecimiento positivas en el primer trimestre. Brasil registró la mayor tasa de crecimiento impulsado por la mayor demanda interna y por el incremento de la producción de soya (principal producto de exportación).

Por su parte, en Chile y Colombia la mayor demanda de bienes durables impulsó el crecimiento. Además, en Chile la actividad del primer trimestre se vio favorecida por la mayor producción del sector manufacturero. Por otro lado, México creció debido a la mayor actividad del sector agropecuario, la cual fue parcialmente compensada por la menor actividad del sector industrial.

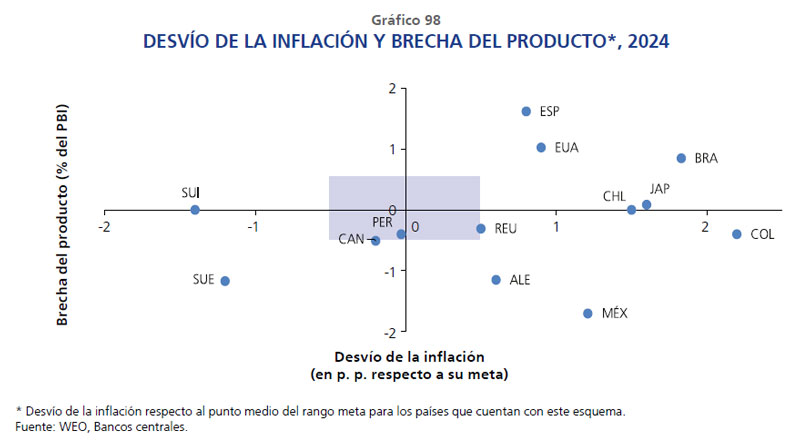

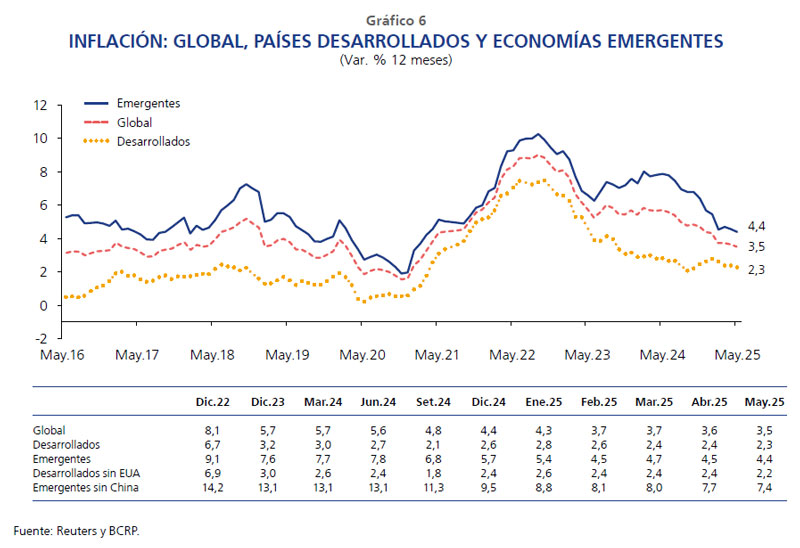

11. En los últimos meses, la inflación ejecutada ha mostrado una relativa estabilidad tanto a nivel agregado (3,5 por ciento en mayo) como a nivel de las economías desarrolladas (2,3 por ciento) y emergentes (4,4 por ciento). Sin embargo, a nivel de países, como se verá más adelante, existe un comportamiento diferenciado.

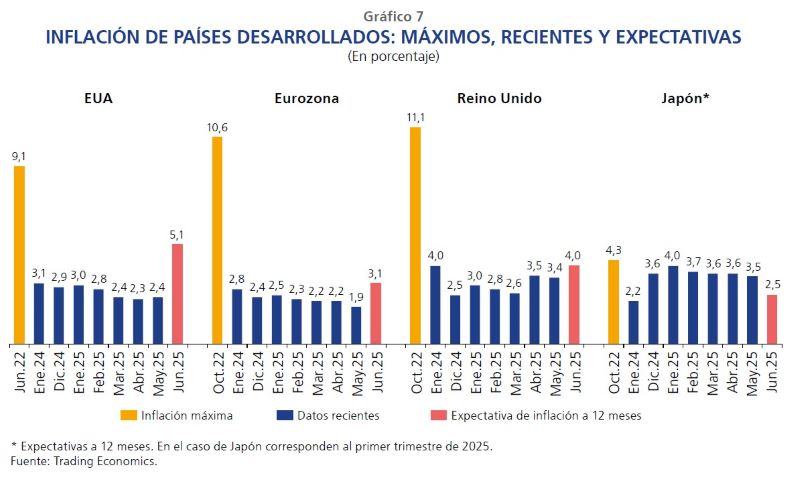

12. En las economías desarrolladas, luego de un alza temporal en el primer trimestre —en enero la inflación alcanzó la tasa 2,8 por ciento— la inflación bajó a 2,3 por ciento. La relativa estabilidad de las tasas de la Eurozona y EUA —en el primer caso, en línea con su meta; en el segundo caso, cerca de la misma— difiere de la evolución observada en el Reino Unido donde la tasa subió de 2,6 por ciento en marzo a 3,4 por ciento en mayo y se ubica por encima de la meta. Esta aceleración se dio tanto en el caso de bienes —en parte por los mayores precios de la energía— como en el caso de los servicios. En estos tres países, la inflación subyacente permanece por encima de la inflación total.

En el caso de Japón, la inflación ha permanecido por encima de la meta de 2 por ciento. A pesar de una ligera disminución, la inflación total se ubicó en 3,5 por ciento en mayo mientras que el componente que excluye alimentos y energía subió de 2,9 por ciento en marzo a 3,3 por ciento en mayo.

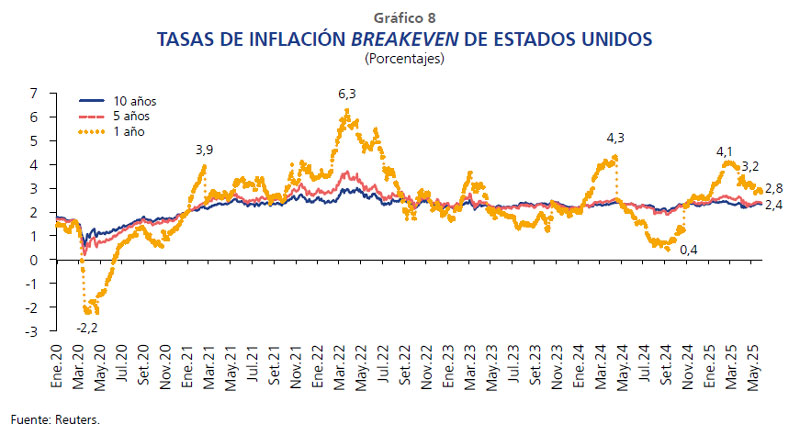

13. En la mayoría de las economías desarrolladas se ha registrado un aumento en las expectativas de inflación, en particular en el caso de EUA, país en que la elevación de los aranceles supondría un aumento de los precios de importación y donde la política fiscal expansiva implica presiones adicionales sobre la brecha del producto.

Estas expectativas de inflación también se reflejan en el breakeven inflation, indicador que estima la inflación esperada a partir de la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro y los bonos del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS). Para el caso de EUA, la expectativa de inflación para los próximos doces meses, a pesar de la reducción reciente, se sitúa por encima de la meta, aunque se observa una reducción gradual en el mediano y largo plazo: las tasas breakeven de 5 y 10 años permanecen alrededor del 2,4 por ciento.

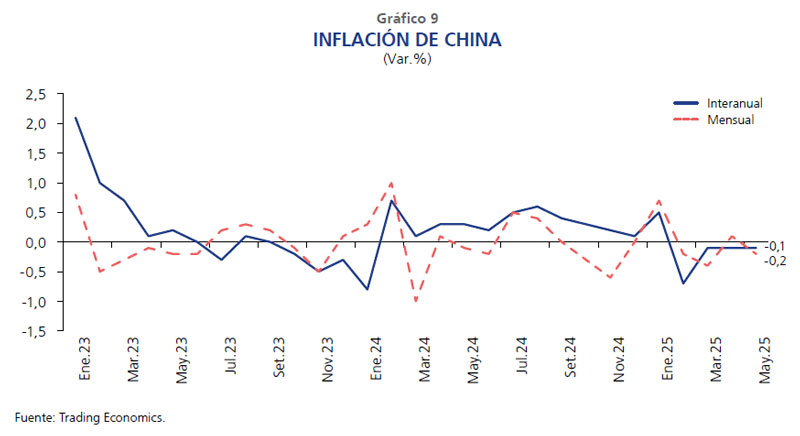

14. En contraposición a lo observado en las economías desarrolladas, en China persisten las presiones deflacionarias por un exceso de la capacidad productiva y una débil demanda agregada, que se traduce en bajas tasas de consumo e inversión.

En mayo, la inflación interanual registró una tasa negativa por cuarto mes consecutivo debido a la incertidumbre sobre el empleo e ingresos, por las mayores tensiones comerciales, que limitó el gasto de las familias y debilitó aún más la demanda interna. Por su parte, el índice de precios al productor registró una mayor caída en comparación al mes previo y marcó 32 meses consecutivos de deflación interanual. Ello refleja la persistencia de un exceso de producción de bienes industriales que generó una mayor competencia entre los productores.

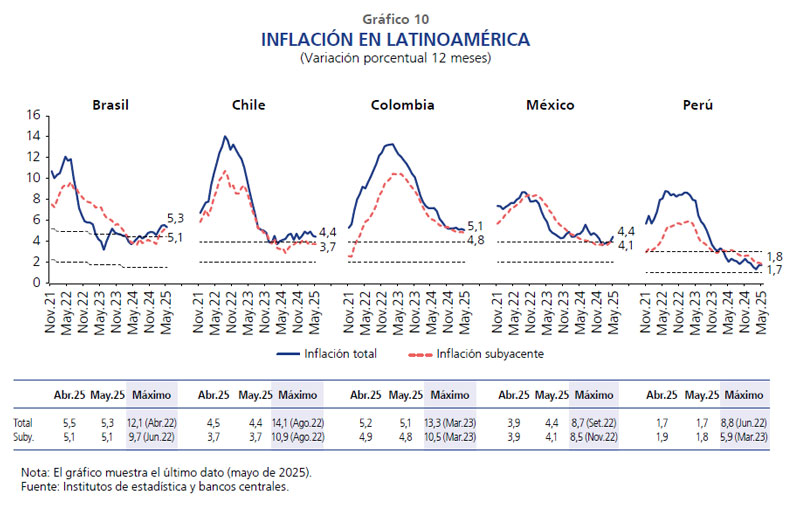

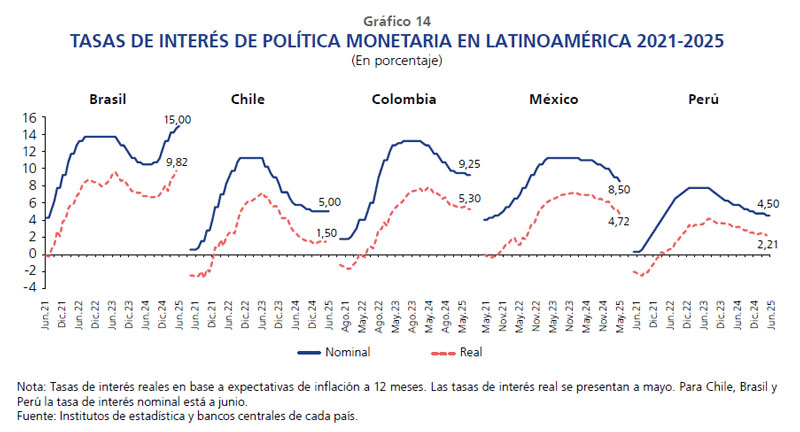

En Latinoamérica, la inflación de la mayoría de los países de la región, con excepción de Perú, se ubicó por encima de su rango meta, impulsada por los mayores precios de alimentos y energía.

La inflación subyacente se aceleró en todas las principales economías de la región impulsada por una mayor inflación de servicios. Cabe señalar que la inflación total se ubica por encima de la inflación subyacente en la mayoría de los países, con excepción de Perú, país donde ambas medidas están dentro del rango meta.

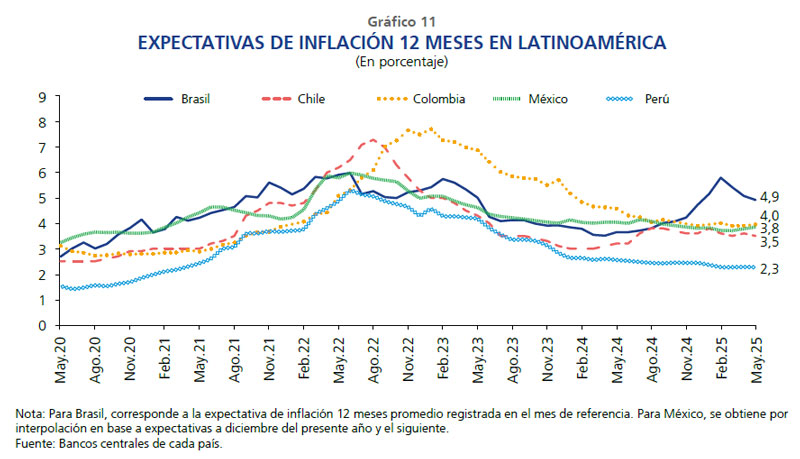

En los últimos meses, las expectativas se mantuvieron estables y dentro del rango meta para la mayoría de los países de la región. La excepción fue Brasil donde las expectativas disminuyeron, aunque se mantienen por encima del rango meta. En mayo la expectativa a 12 meses se ha revisado a la baja por tercer mes consecutivo luego de haber alcanzado el nivel más alto desde junio de 2022; las expectativas de menor inflación se explican por el impacto esperado sobre la inflación de la política monetaria más restrictiva —la tasa de interés se ubica en el nivel más alto de los últimos 20 años—.

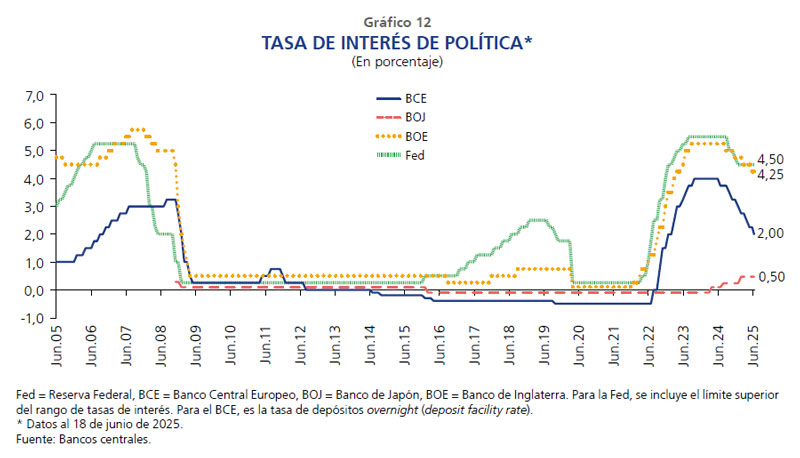

15. La Fed mantuvo la tasa de interés constante durante el último semestre ante la incertidumbre sobre el panorama económico. En particular, la política arancelaria ha generado incertidumbre tanto en la evolución futura de la inflación como en el desempleo, por lo que la Fed ha optado por actuar con cautela, a la espera de una mayor evidencia en los datos económicos. En su reunión de junio, la Fed mantuvo su tasa de interés, en línea con lo esperado. Respecto a las proyecciones de marzo, la Fed prevé un aumento de la inflación, una mayor tasa de desempleo (en línea con un menor crecimiento del PBI) y mayores tasas de interés en el horizonte de proyección

El Banco de Japón mantuvo tasas, luego de las alzas durante el periodo marzo 2024-enero 2025; se esperan alzas en las próximas reuniones ante la persistencia de una inflación por encima de su meta.

Por otro lado, la mayoría de los bancos centrales continuaron con el ciclo de reducción de tasas iniciado en 2024. Tal es el caso de la eurozona, Reino Unido, Corea del Sur y Australia; estas reducciones estuvieron en línea con la disminución de la inflación (con la excepción del Reino Unido). Salvo Nueva Zelanda, cuyo recorte fue de 50 pbs, la reducción en el resto de los países fue de 25 pbs. Asimismo, en junio, Noruega redujo su tasa en 25 pbs, la primera reducción desde el nivel máximo de 4,5 por ciento mantenido desde diciembre 2023.

16. En el caso de las economías emergentes, se registraron disminuciones de la tasa de interés en varios países de América Latina, Asia y Europa. En la mayoría de los casos, estas decisiones están en línea, con una reducción en la inflación y una desaceleración en la actividad económica. Fuera de América Latina, destacan las reducciones de India, Tailandia, Malasia y República Checa.

En América Latina, la mayoría de las economías continuó con su ciclo de reducción de tasas de interés durante el periodo de marzo-mayo. Por un lado, Colombia y Perú redujeron la tasa de interés en 25 pbs., México lo hizo en 50 pbs. y Chile la mantuvo. Por su parte, Brasil continuó con el ciclo de alzas y aumentó su tasa en 50 pbs., en respuesta a que tanto la inflación general como la subyacente se mantienen por encima de la meta en un contexto en el que el crecimiento se mantiene por encima del potencial. En el caso de Uruguay, el banco central mantuvo la tasa de interés.

En junio, Brasil aumentó inesperadamente su tasa de interés en 25 pbs debido a que a pesar de que las expectativas de inflación están disminuyendo, aún se encuentran altas. Por su parte, Perú y Chile mantuvieron la tasa.

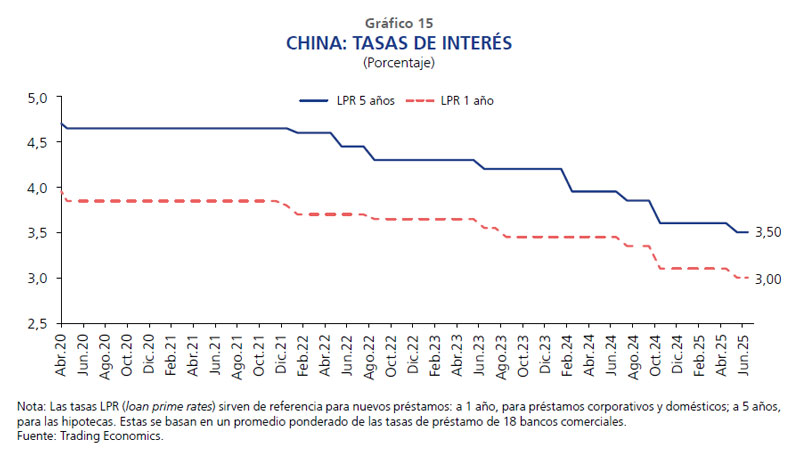

En mayo, el banco central de China (PBoC) ofreció un paquete de política financiera y monetaria con el objetivo de estimular la demanda interna y dinamizar el mercado inmobiliario. Dentro de las medidas de política monetaria, se anunció la reducción de la tasa de recompra inversa a 7 días en 10 pbs. a 1,4 por ciento y de la tasa de encaje legal en 50 pbs. a 6,2 por ciento.

En esa misma línea, también se redujo en 10 pbs. la tasa de interés LPR (loan prime rate). Así la tasa LPR a 1 año, tasa para la mayoría de los préstamos corporativos y domésticos, se ubicó en 3,0 por ciento; y a 5 años —referencia para las hipotecas— en 3,5 por ciento, ambas en niveles mínimos. En junio, la tasa se mantuvo.

17. Las respuestas de política monetaria se presentan en un contexto de políticas fiscales más expansivas. En el caso particular de EUA, la Cámara de Representantes aprobó medidas fiscales que incluyen la extensión de los recortes tributarios, la ampliación del tope de deducción de impuestos estatales y locales de USD 10 000 a USD 40 000, y el aumento del gasto de defensa y para el control fronterizo.

Las medidas de política fiscal, que suponen un mayor déficit fiscal, también se dictaron en Europa y Japón. En mayo de 2025, los países de la eurozona aprobaron un incremento significativo en el gasto militar y de infraestructura, fuera de los límites presupuestarios, con el fin de reforzar su capacidad de defensa en el contexto de las crecientes tensiones geopolíticas.

En Japón, tras la aprobación del presupuesto inicial y suplementario en marzo, el gobierno japonés avanzó en medidas fiscales complementarias durante abril y mayo, en respuesta al aumento del costo de vida —con transferencias a los hogares y subsidios para la energía, electricidad y gas— y al impacto de las tensiones comerciales.

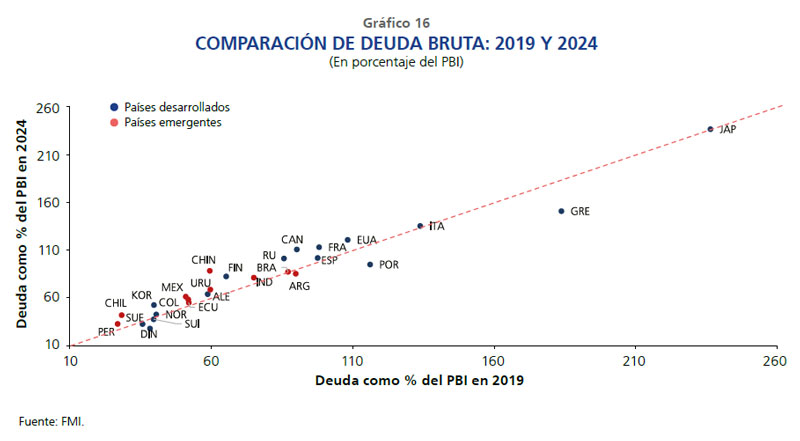

18. Esta política refuerza la tendencia al alza de la deuda pública cuyos niveles, como porcentaje del PBI, son mayores a los registrados previo a la pandemia, en especial en las economías desarrolladas. Se prevé que la deuda pública siga al alza en el mediano plazo por el aumento del gasto asociado a factores como defensa, temas climáticos y envejecimiento poblacional, así como por el aumento del servicio de la deuda.

19. Para 2025, la proyección de crecimiento global se revisa a la baja, de 3,0 a 2,7 por ciento, la tasa más baja desde la pandemia. Similar revisión se observa para 2026.

20. Aunque se espera menores tasas de crecimiento para la mayoría de las economías, la mayor revisión ocurre para EUA, país en el que se espera una desaceleración marcada en el segundo semestre de año, en línea con la caída de confianza de los consumidores, el aumento de la inflación y la postergación de proyectos de inversión debido a la incertidumbre económica. El impacto de la política fiscal, en un contexto de una brecha del producto positiva, se vería limitada por una posición menos flexible de la Fed.

21. La mayoría de los factores de riesgo, señalados en el Reporte de marzo, se mantiene durante el horizonte de proyección.

En primer lugar, destacan los factores asociados a las tensiones comerciales y geopolíticas. El escenario central asume que las tensiones comerciales no escalan y que las negociaciones bilaterales, en particular con China, llevan a la aplicación de aranceles menores a los anunciados el 2 de abril y con excepciones que eviten afectar de forma significativa la cadena global de suministros. En el mes de julio, fecha en que vence la tregua de noventa días, se podría tener un panorama más claro sobre la situación sobre la política comercial global.

En materia geopolítica, el conflicto entre Ucrania y Rusia se ha intensificado y ha supuesto un mayor involucramiento de algunas economías desarrolladas. En el mismo sentido, el conflicto en el medio oriente iniciado en Gaza ha escalado para involucrar una confrontación entre Israel e Irán. Ello, aparte de aumentar la aversión global al riesgo, genera presiones al alza en los precios del petróleo y los alimentos. En tal sentido, la persistencia de estas tensiones, e incluso un escalamiento aún mayor al observado al cierre del presente Reporte, supondría un choque adicional sobre el crecimiento, la inflación y la cadena de suministros.

En el plano económico, las expectativas de inflación, en particular en EUA, han aumentado en parte por la elevación reciente de los aranceles. De acentuarse esta tendencia, se podría retrasar el ciclo de reducción de tasas por parte de la Fed más allá de lo previsto, aunque esta decisión depende también de la evolución del desempleo.

La incertidumbre en torno a la política monetaria se acentúa, además, por los desarrollos de la política fiscal. De entrar en vigor, las medidas fiscales aprobadas por la Cámara de Representantes generarían presiones sobre la brecha del producto que podrían dificultar la flexibilización de la política monetaria. Respecto a la política fiscal, los temores sobre la deuda pública de EUA se mantendrían en el horizonte de proyección lo cual podría generar nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros.

Respecto a la economía china, una profundización de las tensiones comerciales, en particular las asociadas al sector tecnológico, podría afectar la demanda externa y la cadena de suministros. El deterioro del sector externo —sumado a una demanda interna que, hasta la fecha, ha respondido parcialmente a los estímulos del gobierno— podrían implicar una desaceleración de la actividad aún mayor a la prevista durante el horizonte de proyección.

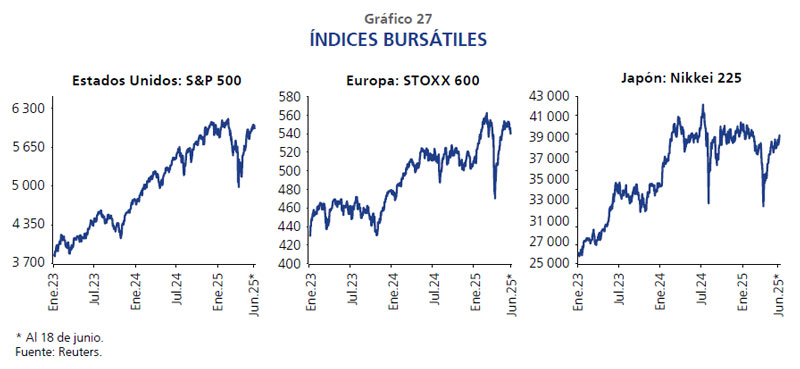

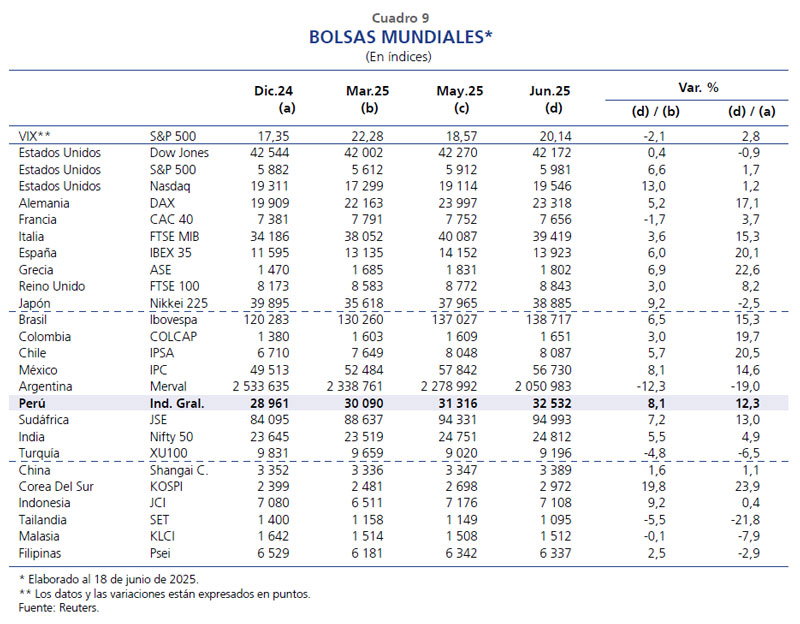

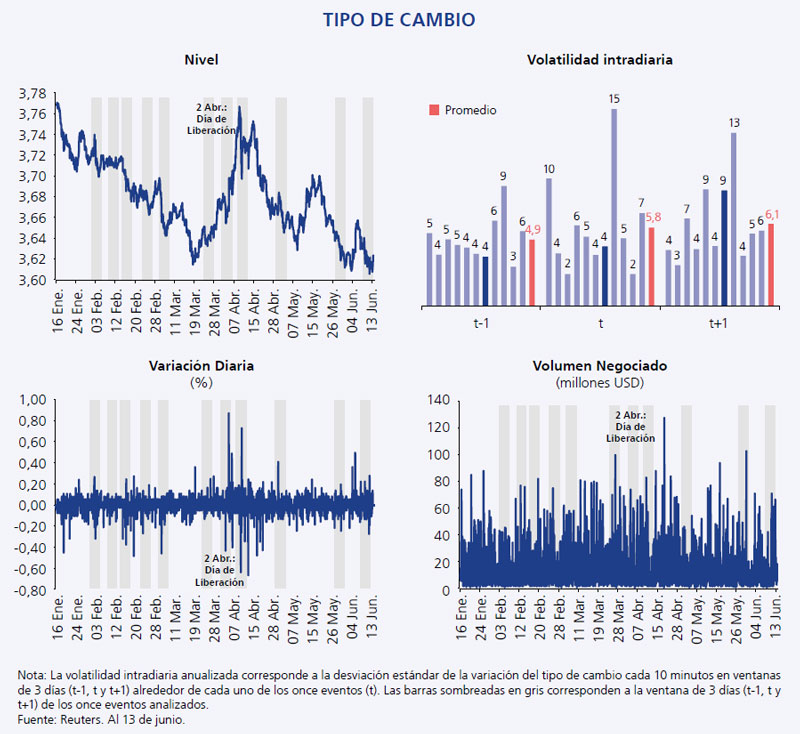

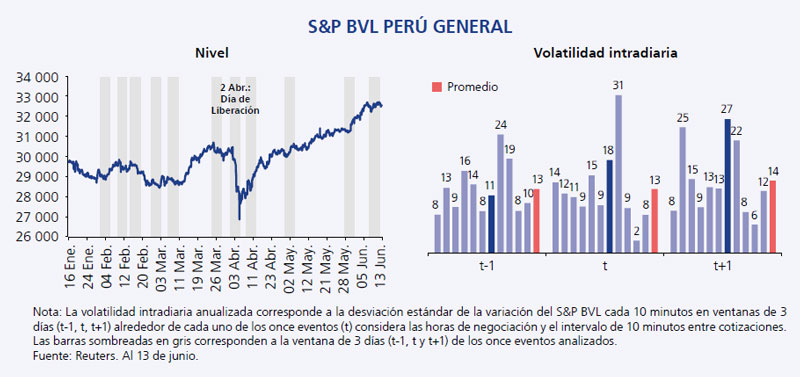

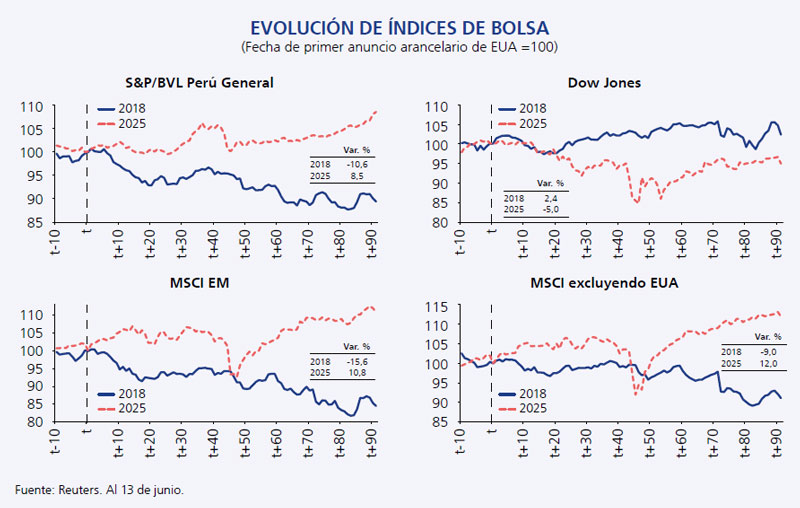

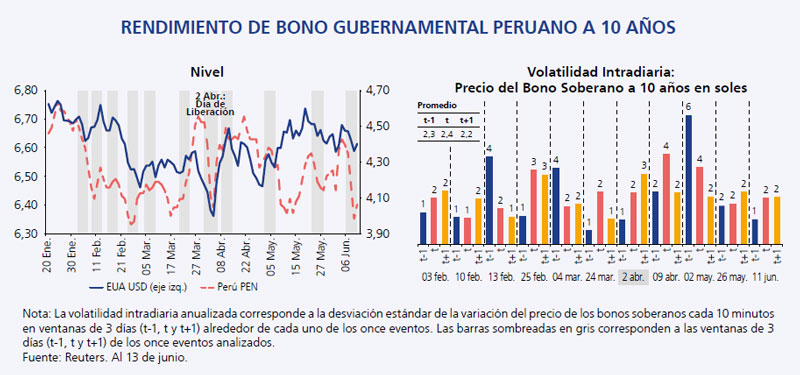

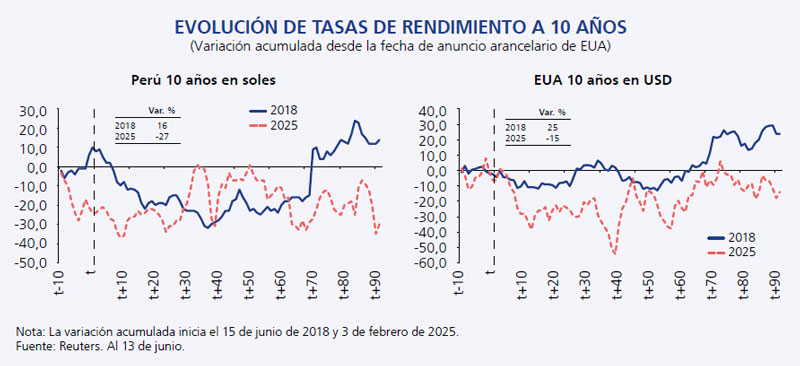

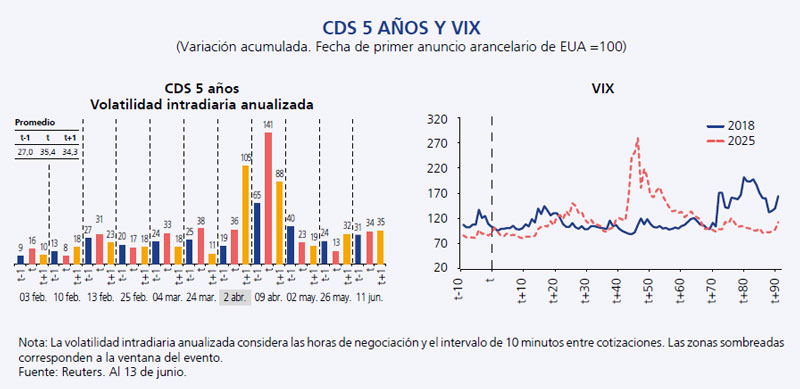

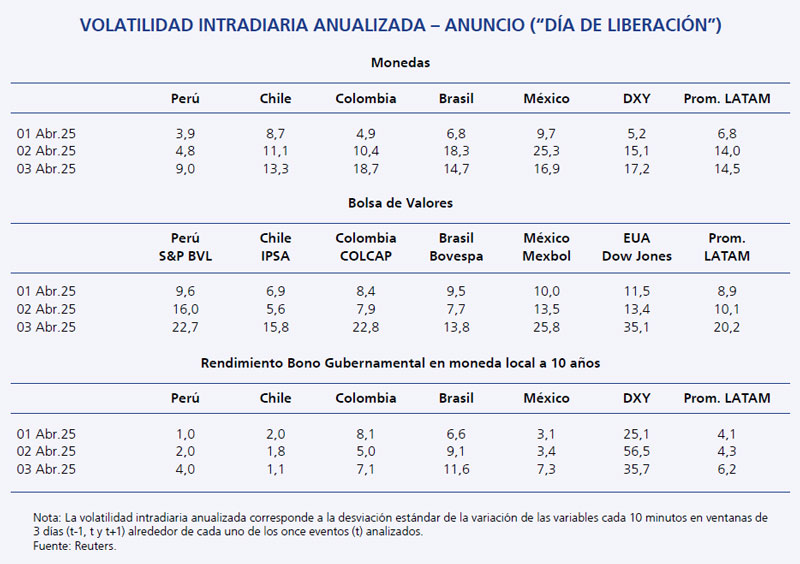

22. En los meses de abril, mayo y junio, los mercados estuvieron fuertemente influidos por los desarrollos de las tensiones comerciales a nivel global, en particular por la política arancelaria aplicada por EUA (ver Recuadro 1).

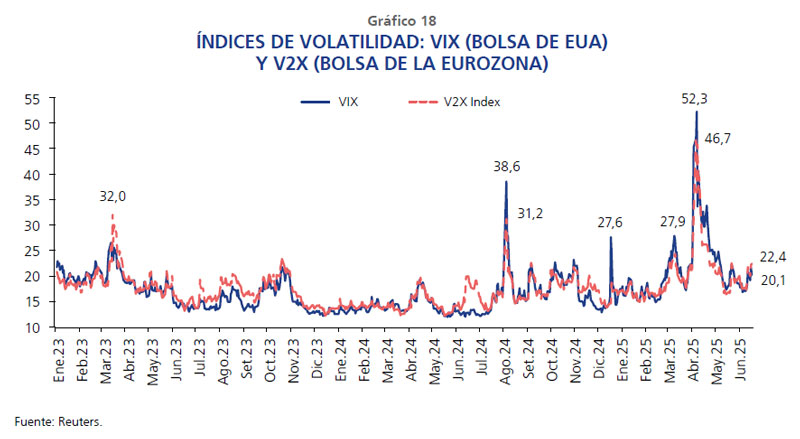

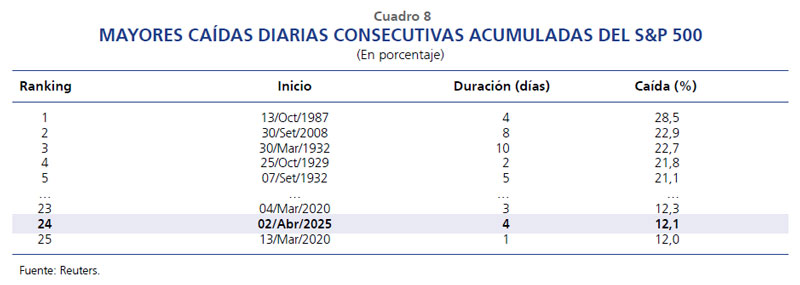

A inicios de abril, el gobierno de EUA emitió una orden ejecutiva que impuso los denominados aranceles recíprocos a casi todos los países del mundo. La primera fase estableció un arancel de 10 por ciento a la mayoría de las importaciones, mientras que la segunda fase consideraba mayores aranceles para aquellos países con déficit persistentes frente a EUA. Tras la entrada en vigor de la primera fase, el índice VIX escaló hasta los 52 puntos, el mayor registro desde marzo de 2020. Asimismo, llevó a una revisión a la baja en las perspectivas de crecimiento global y al alza en las expectativas de inflación. Ello gatilló una fuerte caída de las acciones globales, en particular en las plazas bursátiles de EUA.

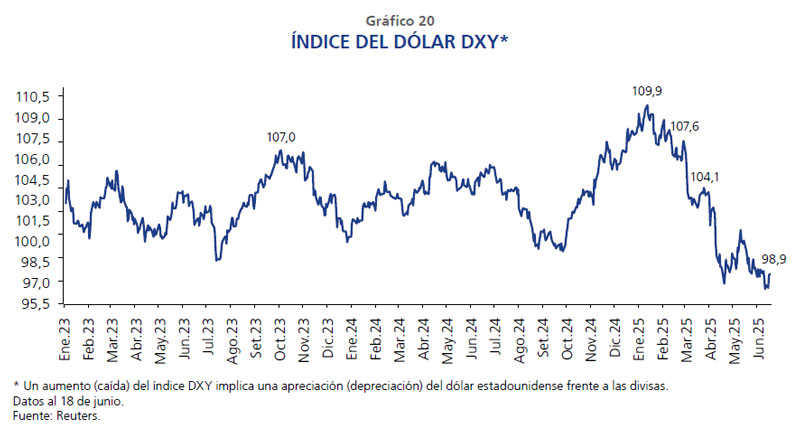

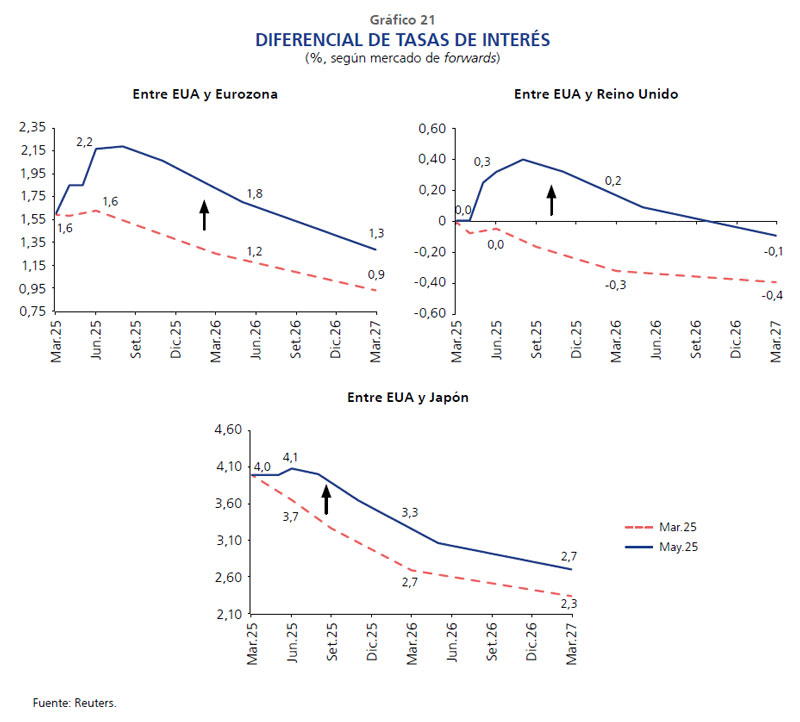

Las tensiones comerciales, sumadas a la preocupación en torno a la posición fiscal de EUA, llevaron a un debilitamiento del dólar y a una menor demanda por bonos del Tesoro como activo de refugio, lo que favoreció el aumento en la cotización del oro que alcanzó máximos históricos. Cabe señalar que la depreciación del dólar se dio a pesar de la divergencia de la política monetaria de los principales bancos centrales: la Fed adoptó una postura cautelosa de no alterar sus tasas de interés en el corto plazo, mientras que el BCE y el Banco de Inglaterra las recortaron.

Posteriormente, la segunda fase de los aranceles recíprocos fue suspendida por 90 días a la espera de las negociaciones bilaterales. Ello, sumado a los resultados corporativos mayormente positivos del segundo trimestre, llevó a una recuperación de las bolsas de EUA que revirtió las pérdidas iniciales; similar tendencia se observó en otras plazas bursátiles. A fines de mayo, los índices bursátiles alcanzaron, en la mayoría de los casos, niveles mayores a los observados a fines del primer trimestre. Esta tendencia se mantuvo a lo largo de junio, aunque en una menor magnitud tras las mayores tensiones geopolíticas por el conflicto entre Israel e Irán.

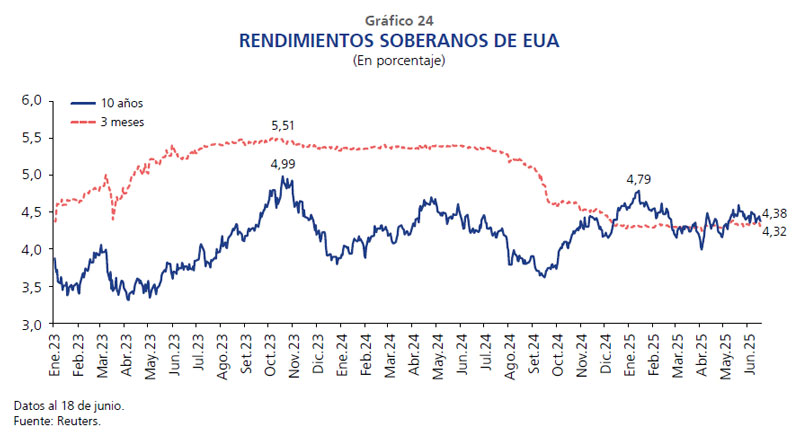

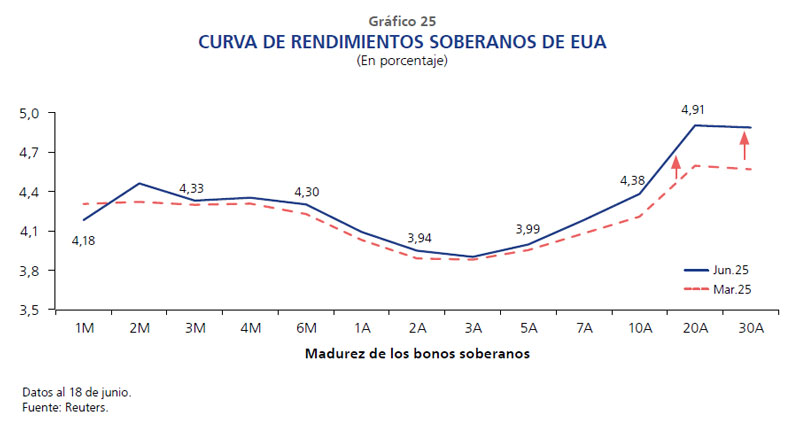

Esta posterior reducción de la aversión al riesgo llevó a una menor demanda de bonos del Tesoro. Ello, sumado a la aprobación de un paquete fiscal de la Cámara de representantes y a la disminución de la calificación crediticia de EUA por parte de Moody’s, mantuvo la presión al alza en los rendimientos de EUA, a diferencia de lo observado en los rendimientos de los bonos de otras economías desarrolladas.

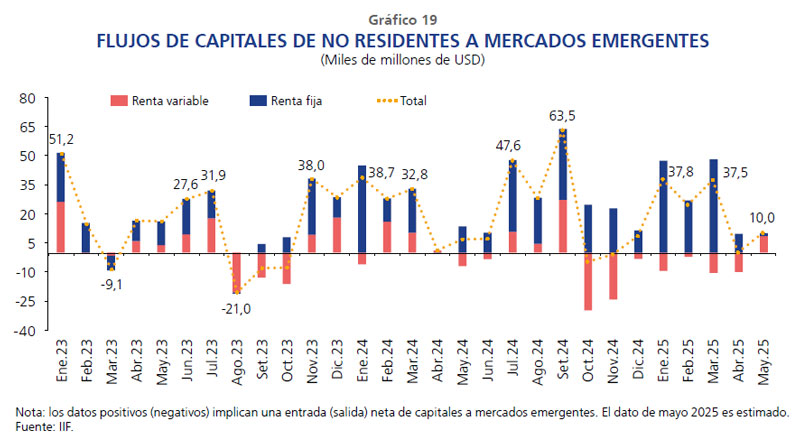

El debilitamiento del dólar, la búsqueda por altos retornos ante la elevada inflación, el apetito por riesgo creciente y los mayores precios de algunos commodities conllevaron a la apreciación de las monedas y otros instrumentos de las economías emergentes. El elevado apetito por riesgo también se habría reflejado en la dinámica de los flujos de capitales hacia las economías emergentes. En el mes de abril, se registraron flujos positivos en el mercado de renta fija de las economías emergentes; y, en mayo, hacia los mercados de renta variable.

Al cierre del presente Reporte, el conflicto entre Israel e Irán ha generado un incremento de la aversión global al riesgo y una mayor volatilidad en los mercados financieros, aunque estos niveles se encuentran por debajo de los registrados a fines del primer trimestre. Desde el inicio del conflicto, las bolsas han limitado, muy ligeramente, las ganancias observadas desde mediados de abril y el oro se mantiene cerca de sus máximos históricos. Por su parte, los rendimientos de los bonos a 10 años han disminuido, pero permanecen alrededor de 4,4 por ciento, por encima del mínimo alcanzado el 4 de abril (4,0 por ciento).

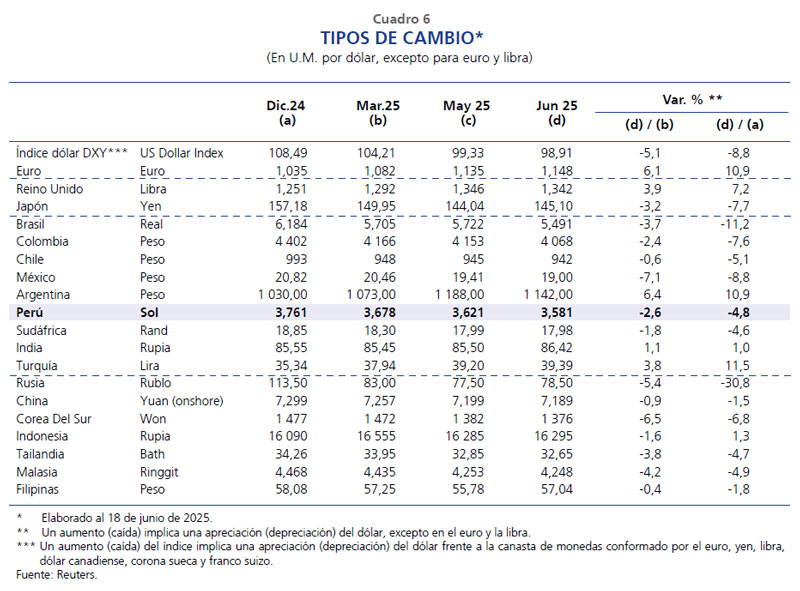

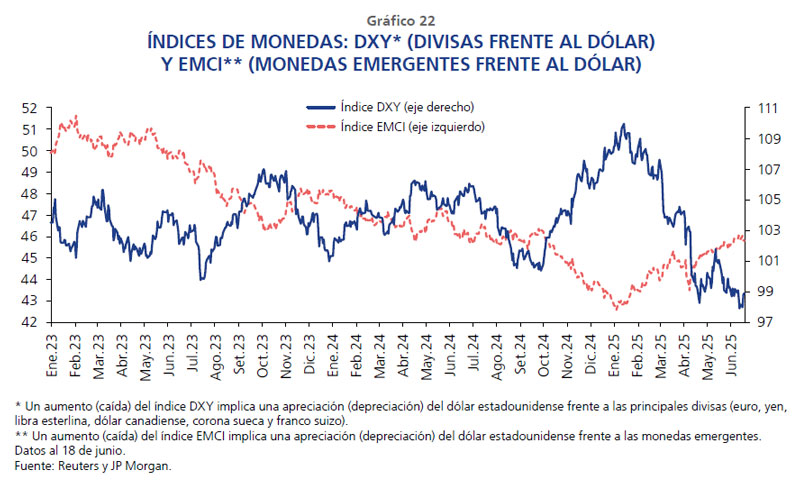

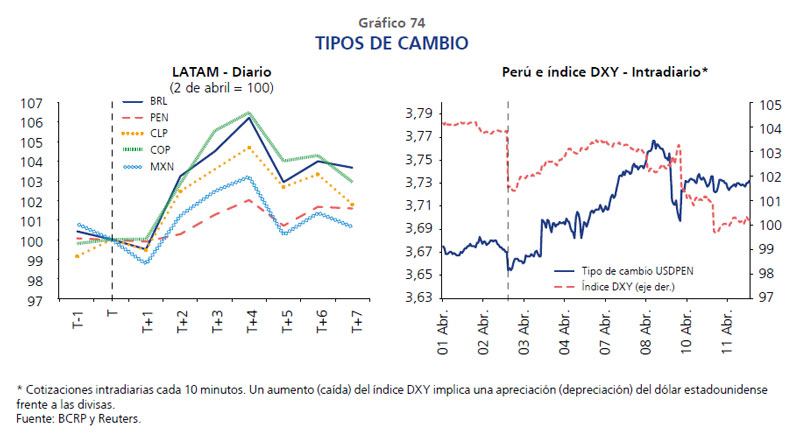

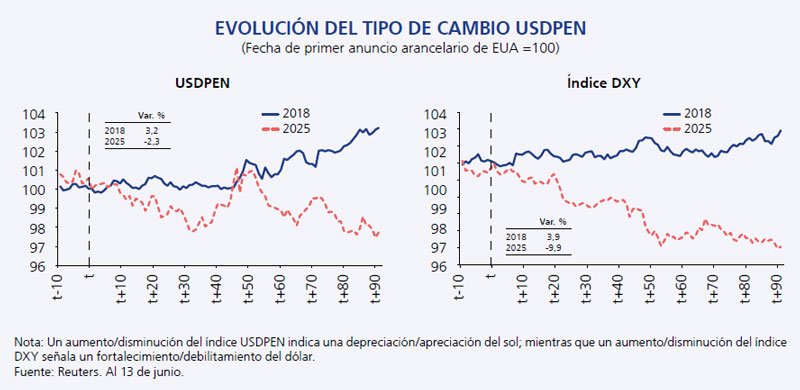

23. Respecto a los mercados cambiarios, el dólar extendió y acentuó su tendencia depreciatoria en el año. En particular, en los meses de abril y mayo, el dólar DXY se debilitó y cayó a su nivel más bajo desde abril de 2022. Las preocupaciones por la sostenibilidad de la deuda del gobierno de EUA y temores iniciales de medidas retaliatorias sobre el crecimiento económico justificaron una menor demanda del dólar. Esto favoreció la mayor demanda por oro como activo refugio.

Este comportamiento incluso se dio a pesar de los mayores diferenciales de las tasas de interés entre EUA con sus demás pares desarrollados. Cabe señalar que la Fed mantuvo su postura de no modificar las tasas de interés debido a la incertidumbre económica, mientras que los bancos centrales europeos redujeron sus tasas de interés.

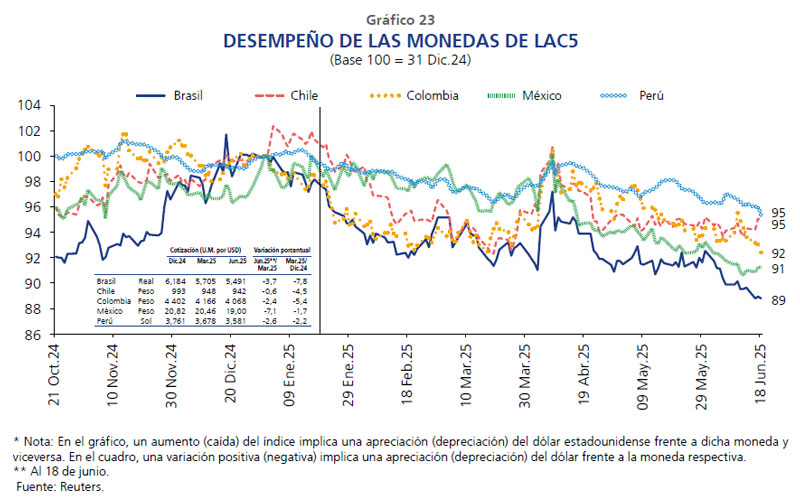

Siguiendo la tendencia global, la mayoría de las monedas emergentes se apreciaron apoyadas por los mayores volúmenes de exportaciones (granos) o por mayores precios de algunos metales (cobre y oro), lo que se sumó a la debilidad del dólar en los mercados internacionales. A mediados de junio, el índice EMCI (canasta de monedas emergentes) registraba ganancias frente al dólar, intensificando su avance en todo el año.

En el caso de las economías de América Latina, la mayoría de las monedas se apreciaron en línea con la tendencia global. Se destacó el fuerte repunte del peso mexicano beneficiado por la exoneración de los aranceles recíprocos para las exportaciones cubiertas por el Tratado entre México, EUA y Canadá (T-MEC). Por el contrario, el peso argentino se depreció tras el anuncio del 14 de abril de la unificación de sus mercados cambiarios, del levantamiento del cepo cambiario y de la implementación de un nuevo régimen de flotación administrada.

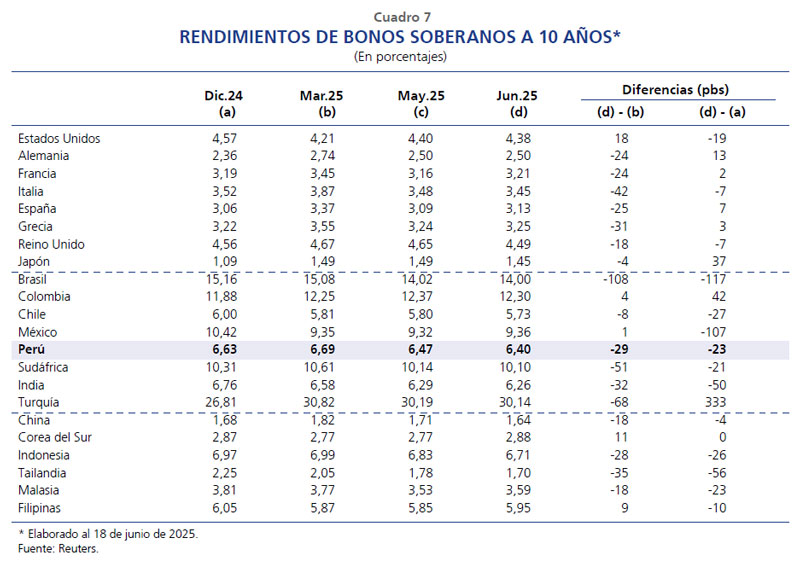

24. En los mercados de renta fija, los rendimientos soberanos de EUA aumentaron a inicios del segundo trimestre de 2025, en línea con los temores sobre el deterioro de las cuentas fiscales antes las expectativas de un mayor déficit fiscal, los impases en el congreso para aprobar medidas y la reducción por parte de Moody’s de la calificación crediticia, de AAA a Aa1. La rebaja de Moody’s estuvo en línea con las decisiones adoptadas previamente por S&P (agosto de 2011) y Fitch (agosto 2023).

Otro factor al alza fueron las presiones inflacionarias derivadas de los aranceles en EUA. A ello se sumó la postura de la Fed de no alterar las tasas de interés debido a la alta incertidumbre en el panorama económico, tanto en la inflación como en el desempleo.

Los rendimientos soberanos de EUA subieron especialmente en los tramos largos, lo que implicó un empinamiento en la curva de rendimientos. El rendimiento del bono a 5 años subió 4 pbs. a 3,99 por ciento, el de 10 años se incrementó en 17 pbs. a 4,38 por ciento y los tramos de 20 a 30 años subieron en 32 pbs. a cerca de 5,00 por ciento. Estos últimos bonos se vieron afectados por la menor demanda en las recientes subastas.

En la eurozona, los rendimientos se redujeron en línea con la decisión del BCE de reducir la tasa de interés, tras la moderación de la inflación y del crecimiento económico del bloque. Ello contrarrestó el impacto inicial del anuncio del gobierno alemán de un "plan de gasto masivo" centrado en defensa, infraestructura nacional e iniciativas climáticas. En Reino Unido, los rendimientos también bajaron acorde con el recorte de tasas del banco central e incertidumbre por los acuerdos comerciales.

En Japón, los rendimientos cayeron principalmente por mayor demanda como activo refugio tras preocupaciones por el entorno comercial global y posterior escalamiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Ello contrarrestó el impacto de la decisión del BoJ que mantuvo la tasa de interés y comentarios del gobierno de que planea implementar un paquete de emergencia equivalente a USD 6,3 mil millones con el fin de reducir el impacto de los aranceles estadounidenses.

En Latinoamérica, varios rendimientos disminuyeron debido a un incremento de la demanda, impulsada por los mayores precios de algunos metales y la búsqueda de instrumentos de alto retorno como cobertura a la alta inflación. Se destacó la alta demanda del bono de Brasil, ante la reducción de las tasas de inflación lo cual abrió la posibilidad de un próximo fin al ciclo de ajuste de tasas de política monetaria. Una excepción fue Colombia en donde el rendimiento se elevó levemente por preocupaciones sobre su posición fiscal. Ello se dio tras el cambio de la perspectiva de la calificación soberana de Fitch (marzo), de estable a negativa, en el aumento de los CDS y en la suspensión temporal, por parte del FMI, de la Línea de Crédito Flexible (FCL) debido a "un deterioro en la disciplina fiscal y un aumento súbito de la deuda pública".

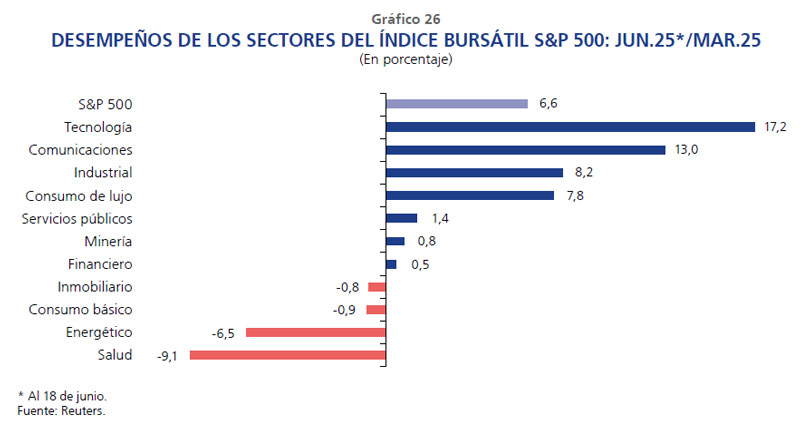

25. En los mercados de renta variable, las acciones de EUA subieron durante el segundo trimestre. Como se señaló anteriormente, se observaron dos tendencias muy marcadas. A principios de abril, tras el anuncio de los aranceles recíprocos y la implementación de la primera fase, las bolsas, en particular la de EUA, registraron una caída marcada: sus plazas bajaron en más de 10 por ciento en solo 2 días y acumularon una caída de 12,1 por ciento en 4 días consecutivos desde el 2 de abril.

Esta tendencia a la baja se revirtió luego de la suspensión de la segunda fase de los aranceles recíprocos por 90 días y de los resultados corporativos positivos, en particular de las empresas tecnológicas más importantes como Microsoft, Meta y Nvidia. El retorno del apetito por riesgo desde mediados de abril empujó a los índices bursátiles de EUA a niveles cercanos a sus máximos históricos, pero con una corrección a la baja a raíz del conflicto entre Israel e Irán.

A nivel de sectores, las acciones tecnológicas, de comunicaciones, industriales y consumo de lujo se recuperaron de sus retrocesos durante el periodo de análisis y lideraron el avance del mercado, contrarrestando la caída del sector de energía (alta volatilidad en el precio del petróleo) y de salud (firmas como UnitedHealth Group y Humana retrocedieron luego de que se intensificaron auditorías en los planes privados de salud).

La tendencia al alza también se observó en otras plazas bursátiles de los países desarrollados. La eurozona se vio favorecida, además, por las reducciones de tasas de interés, en línea con el comportamiento de la inflación, y por los anuncios en torno a un mayor gasto en infraestructura y defensa.

En cuanto a las bolsas en América Latina, varias bolsas siguieron la tendencia global apoyadas además por los altos precios de algunos metales (cobre y oro) y de alimentos (soya). El alto apetito global por riesgo y la debilidad del dólar también favoreció la demanda de títulos de renta variable, en particular durante el mes de mayo. En junio, esta tendencia se moderó por el conflicto entre Israel e Irán.

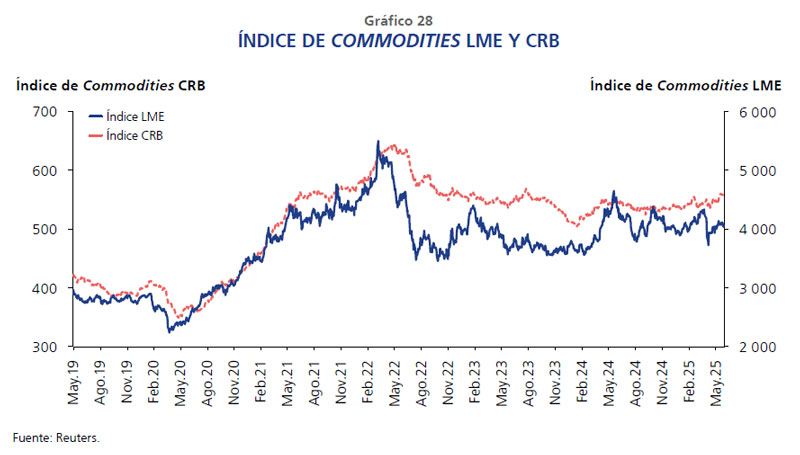

26. En abril y mayo la cotización de la mayoría de los precios de los metales ha disminuido. Una notable excepción ha sido el oro cuya cotización subió debido a su mayor demanda como activo de refugio y a la depreciación del dólar.

Esta tendencia a la baja en las cotizaciones de los metales industriales de los últimos dos meses, con excepción del cobre, se ha visto acentuada por las nuevas medidas arancelarias implementadas por EUA. Los aranceles aplicados a todos los países, temporalmente en 10 por ciento, la aplicación de un arancel de 25 por ciento sobre el acero y el aluminio (elevado a 50 por ciento en junio) y los posibles gravámenes sobre el cobre, han generado incertidumbre sobre la demanda de metales presionando a la baja los precios.

Adicionalmente, la debilidad de la actividad constructora en China y las perspectivas de una política menos flexible por parte de la Fed han impactado negativamente en los precios. La demanda por parte de las industrias vinculadas a la transición energética y limitaciones en la expansión de la oferta limitaron esta corrección a la baja.

En cuanto al petróleo, su cotización experimentó una caída significativa en los dos últimos meses. Esta baja se debió a los sucesivos anuncios de incrementos mensuales en la producción por parte de la OPEP en un contexto en que se prevé un menor dinamismo en la demanda, en línea con el menor crecimiento de la economía global, en particular de EUA. Hacia el cierre del presente reporte, esta tendencia fue revertida en junio por el agravamiento de las tensiones en Medio Oriente.

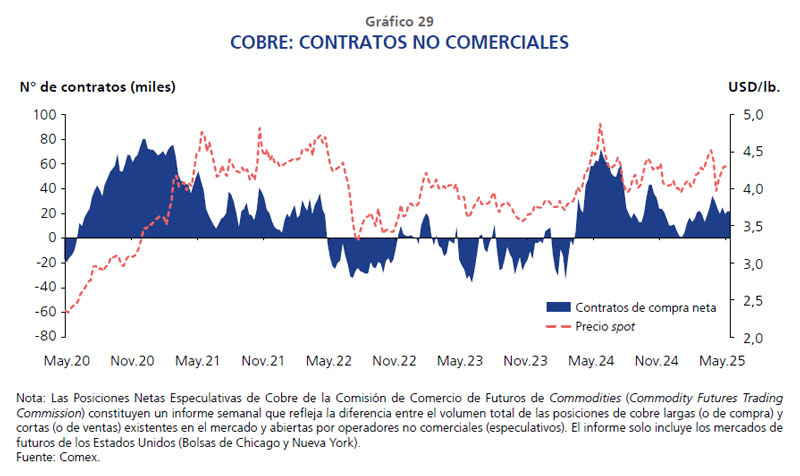

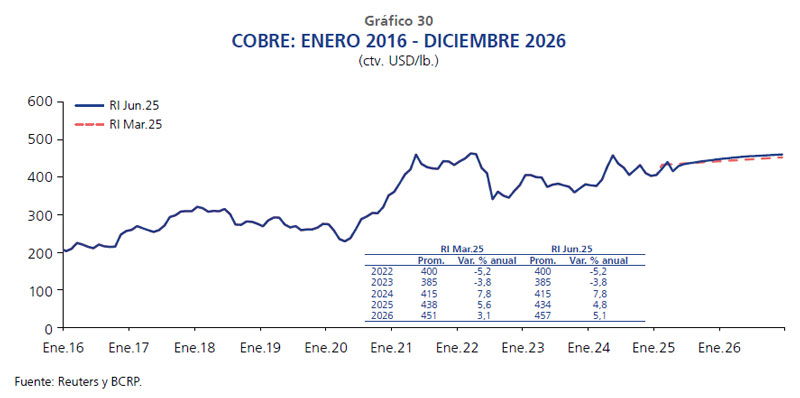

Cobre

27. La cotización promedio del cobre refinado aumentó 2 por ciento en los últimos dos meses del año, al pasar de USD/lb. 4,24 en marzo a USD/lb.4,31 en mayo de 2025. Con ello, la cotización del cobre acumuló un incremento de 7 por ciento en lo que va de 2025. La cotización del cobre aumentó tras el anuncio de una tregua arancelaria de 90 días entre EUA y China.

Desde la perspectiva de los fundamentos del mercado, el precio del cobre se vio apoyado por la caída en los inventarios de la Bolsa de Metales de Londres (LME). Estos inventarios cayeron 45 por ciento desde mediados de febrero, situándose en su nivel más bajo en casi un año. Sin embargo, parte de esta caída en los inventarios de la LME tuvo como contrapartida un fuerte aumento en los inventarios de COMEX en previsión a un posible arancel aplicado por EUA1.

La posibilidad de aplicar un arancel al cobre ha generado un diferencial de precios entre COMEX y LME que, después de alcanzar un máximo histórico de USD/lb. 0,73 el 26 de marzo, ha permanecido en niveles elevados durante abril (alcanzando un máximo de USD/lb.0,66 el 22 de abril) y se ha reducido en mayo (a un promedio de USD/lb. 0,32). Todos esos factores también se reflejaron en el incremento de las posiciones especulativas durante este periodo, como lo demuestra el incremento de las posiciones largas netas en Comex.

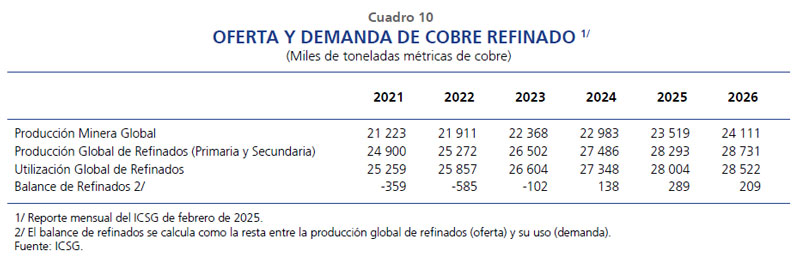

A pesar del incremento del precio del cobre, el mercado de refinados se mantiene bien abastecido desde el punto de vista fundamental. Ello se refleja en un incremento en los estimados del superávit global de oferta: el Grupo de Estudio International del Cobre (ICSG por sus siglas en inglés), prevé un superávit global de 289 mil toneladas en 2025 —más del doble que el observado en 2024— y de 209 mil toneladas en 2026. Sin embargo, el mercado global de concentrados continúa ajustado por recortes de oferta por parte de minas y la expansión de refinerías en China.

En este contexto, la proyección del precio del cobre se revisó a la baja para este año respecto a la estimación del Reporte de marzo, pero al alza para 2026.

Entre los principales factores de riesgo a la baja para el precio del cobre se encuentra la posibilidad de un agravamiento de las tensiones comerciales, en particular entre EUA y China, lo que podría generar un retroceso en la confianza del mercado y una reducción en la demanda global. En sentido contrario, los estímulos fiscales orientados a la transición energética, particularmente en China, podrían dar soporte a la cotización.

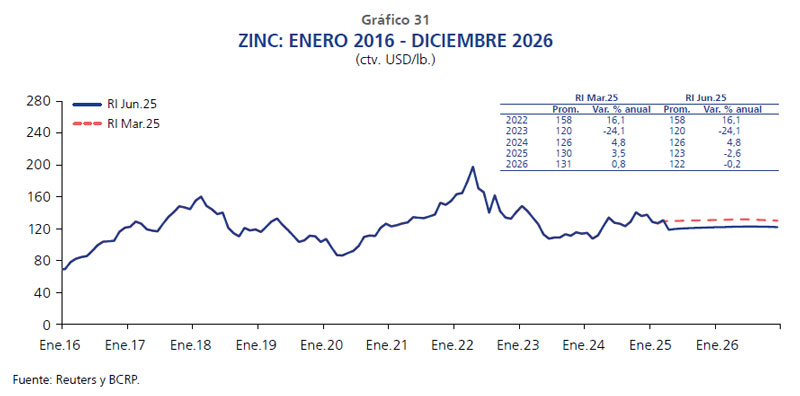

Zinc

28. La cotización internacional promedio del zinc se redujo en 7 por ciento en los últimos dos meses, pasando de USD/lb. 1,29 en marzo a USD/lb. 1,20 en mayo de 2025. Con ello, la cotización del zinc acumuló una reducción de 13 por ciento en lo que va del año.

La caída durante los últimos dos meses se explicó tanto por el deterioro de las perspectivas de demanda como por un exceso estructural de oferta. En China, la crisis en el sector inmobiliario y las restricciones al acero siguen afectando el consumo industrial de zinc. Además, los aranceles estadounidenses sobre el acero han provocado un encarecimiento de las bobinas metálicas, producidas con dicho material, lo que ha afectado la demanda de zinc en su uso para galvanización.

Respecto a la oferta, la nueva capacidad por nuevos proyectos —en particular en Australia, China, México y la República Democrática del Congo— ha compensado la menor producción de algunas fundiciones afectadas por el alza de los costos. El Grupo de Estudio Internacional del Plomo y del Zinc (ILZSG por sus siglas en inglés) proyecta para 2025 un superávit global de 93 mil toneladas de zinc refinado, derivado de una producción minera que aumentará un 4,3 por ciento y de un alza del 1,8 por ciento en la producción de metal refinado.

En línea con estos desarrollos, se revisa a la baja el precio del zinc, respecto a lo proyectado en el Reporte previo. Persisten los riesgos de una mayor contracción de la demanda, en especial por los aranceles al acero impuestos por EUA. También se podría registrar una expansión de la oferta por encima de lo previsto.

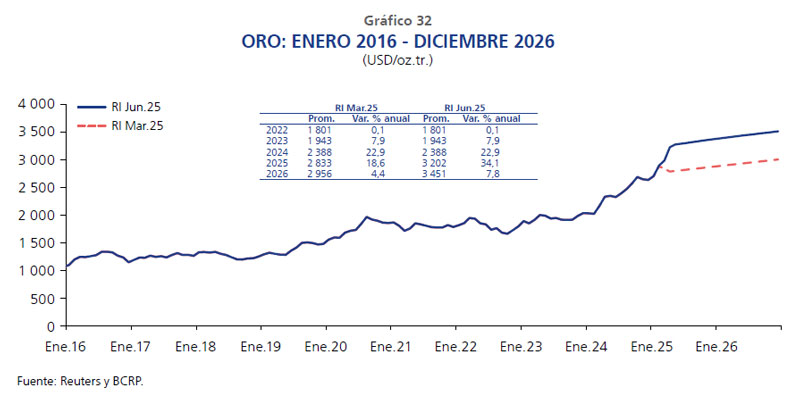

Oro

29. La cotización promedio del oro aumentó 10 por ciento en los últimos dos meses, alcanzando un nivel de USD/oz.tr. 3 291 en mayo de 2025. Con ello, el precio del oro acumuló un incremento de 25 por ciento en lo que va del año.

En los últimos dos meses, la cotización del oro aumentó hasta alcanzar un máximo histórico de USD/oz.tr. 3 434 el 22 de abril. El incremento del precio del oro se explica principalmente por la incertidumbre geopolítica, los aranceles impuestos por Estados Unidos, la debilidad del dólar y la volatilidad bursátil. Ello en un contexto en que la demanda de otros activos refugio, como los bonos del Tesoro de EUA, se vio afectada por los temores sobre la posición fiscal de dicho país. La mayor demanda se asoció a las compras sostenidas de los bancos centrales de China y Polonia, así como una inversión minorista elevada. El Banco Popular de China (PBoC) anunció su sexta compra mensual consecutiva de oro en abril, con lo que ahora ascienden al 6,8 por ciento de los activos de reserva totales de China. Compensó parcialmente esta tendencia al alza la menor demanda por joyería de India.

En línea con los datos ejecutados, se revisa al alza la proyección del precio del oro respecto al Reporte de marzo. La incertidumbre sobre esta proyección es alta porque depende de los eventos geopolíticos señalados anteriormente, de la evolución de la inflación, de las tasas de interés en EUA y de la evolución del dólar.

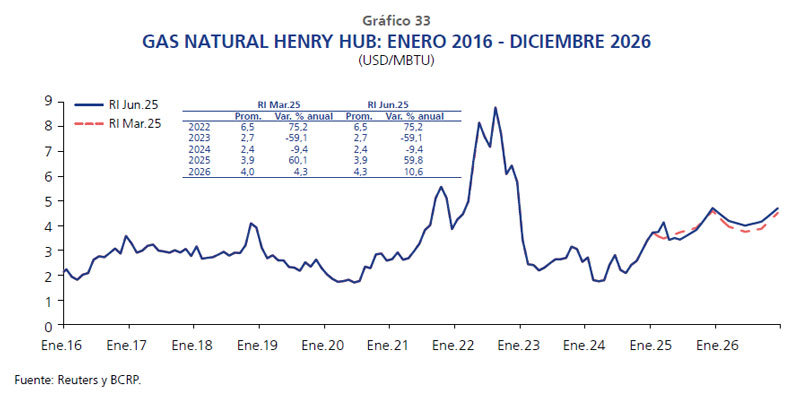

Gas

30. En los dos últimos meses, la cotización promedio del gas natural Henry Hub disminuyó 16 por ciento. No obstante, a pesar de esta caída, la cotización del gas acumuló un incremento de 2 por ciento en lo que va de 2025. En el mismo sentido, la cotización correspondiente al mercado de Europa (UK BNP) se redujo en 13 por ciento en los últimos dos meses, con lo cual acumuló una caída de 16 por ciento en lo que va de 2025.

La caída en el precio del gas natural en Europa en los últimos dos meses se explica principalmente por un aumento en la oferta global de gas natural licuado (GNL) y una moderación en la demanda, especialmente en Europa y Asia. La menor demanda industrial en economías principales como China y la Unión Europea, han provocado una reducción en las importaciones asiáticas de GNL estadounidense. Esto ha liberado volúmenes que han sido redirigidos a Europa, ejerciendo presión a la baja sobre los precios en el mercado europeo.

Por su parte, el precio del gas en Estados Unidos disminuyó en los últimos dos meses debido a un aumento de inventarios mayor al esperado. Este incremento se vio impulsado por condiciones meteorológicas templadas, que redujeron la demanda tanto de calefacción como de refrigeración. Aunque los niveles actuales de almacenamiento aún se sitúan por debajo de los del año pasado, se mantienen por encima del promedio de los últimos años, lo que ejerció presión bajista sobre los precios.

A pesar de estos desarrollos, para el horizonte de proyección, el precio promedio del gas natural Henry Hub se ha revisado al alza en 2026. Ello en previsión de una mayor exportación de gas natural licuado (que reduciría la oferta de gas natural en el mercado doméstico). La Energy Information Agency (EIA) proyecta que las exportaciones de GNL crecerán significativamente con la puesta en marcha de nuevas instalaciones

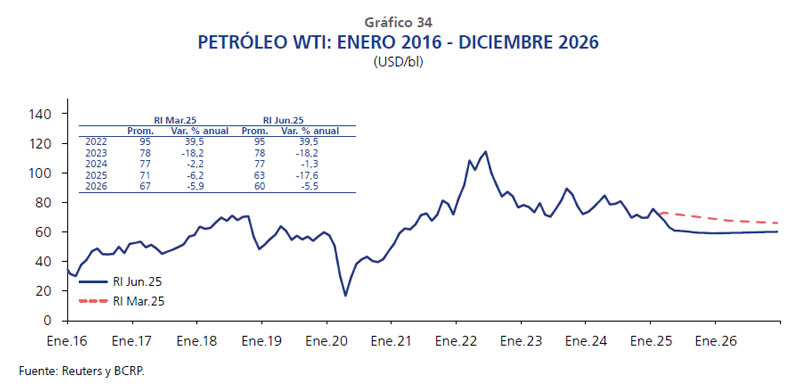

Petróleo

31. En los dos últimos meses, la cotización promedio del petróleo WTI disminuyó en 9 por ciento, (pasó de USD/br. 68 en marzo a USD/br. 62 en mayo de 2025). Con ello, acumuló una caída de 11 por ciento respecto a diciembre de 2024.

En los últimos dos meses, los precios del petróleo disminuyeron significativamente por las perspectivas de un mercado superavitario. Por un lado, el deterioro de las perspectivas de demanda asociada a las políticas comerciales de la administración Trump han generado temores de recesión en EUA y una desaceleración en el crecimiento de China. Además, China ha acelerado su transición hacia vehículos eléctricos y transporte con gas natural licuado, reduciendo su dependencia del petróleo.

Por el lado de la oferta, el aumento progresivo de la producción por parte de la OPEP+ también ha generado presiones a la baja en cotización. Desde abril de 2025, ocho países miembros, incluidos Arabia Saudita, Rusia, Iraq, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Kazajistán y Omán, han acordado incrementar su producción en un promedio de 137 mil barriles diarios mensuales, con el objetivo de concluir este proceso en setiembre de 2026. Este plan se ha acelerado en mayo y junio de 2025, con aumentos de 411 mil barriles diarios cada mes, lo que representa una reducción del 44 por ciento de los recortes originales.

Sin embargo, varios factores están limitando una caída más pronunciada en los precios. El mercado continúa en déficit, con inventarios comerciales de petróleo en los países de la OCDE por debajo del promedio de 2015-2019. Las sanciones impuestas al transporte marítimo de petróleo ruso y la política de "máxima presión" contra Irán han introducido incertidumbre geopolítica que actúa como soporte del precio. A esto se suma la creciente dificultad para perforar nuevos pozos en EUA, especialmente en la Cuenca Pérmica, donde los costos han aumentado debido a los aranceles al acero.

Para el horizonte de proyección, la cotización promedio del petróleo se ha revisado a la baja respecto al Reporte de marzo, ante las perspectivas de un mercado superavitario.

Al cierre del presente reporte, el precio del petróleo se ha visto presionado al alza por el conflicto entre Israel e Irán revirtiendo la caída acumulada en el año. Sin embargo, en el mercado de futuros se prevé una corrección en línea con la expectativa de que se trate de un choque temporal. En tal sentido, la proyección presenta un sesgo al alza ante la posibilidad que estas tensiones persistan o se agrave afectando no sólo la producción de petróleo de Irán sino también el transporte a través del estrecho de Ormuz.

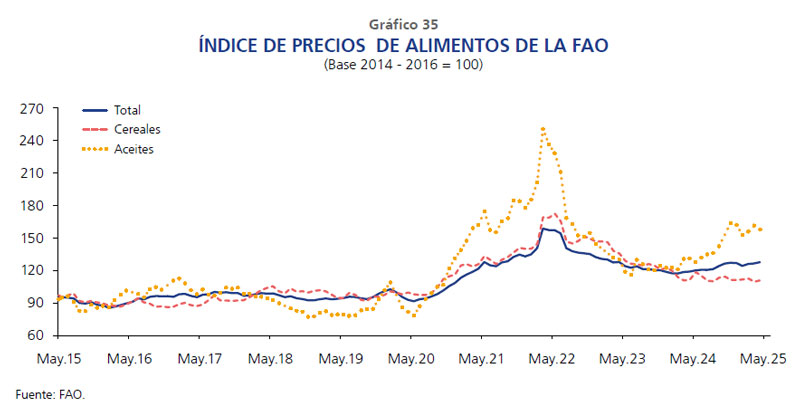

Alimentos

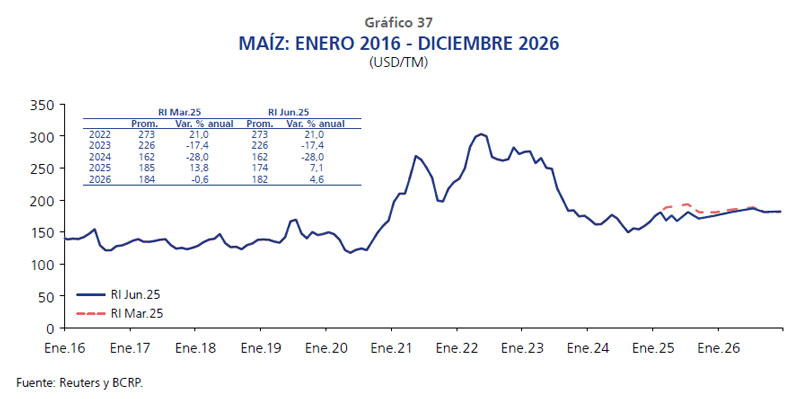

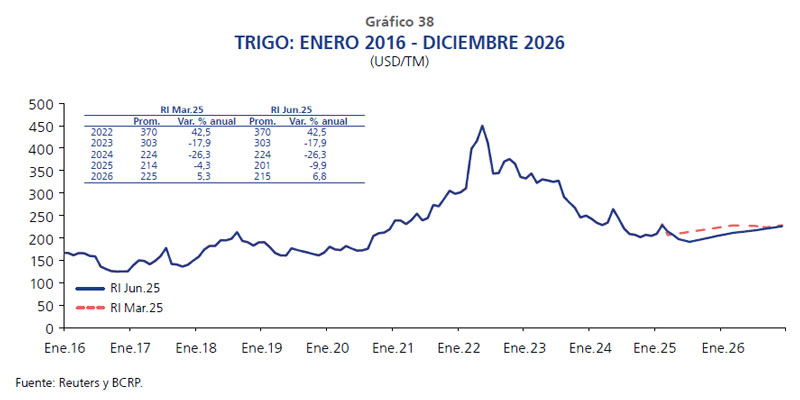

32. Los precios de los productos agrícolas, en particular los cereales, disminuyeron en los últimos dos meses del año, por la percepción de un mercado más holgado en la temporada 2025/26 ante el ingreso de la nueva oferta. Las perspectivas para los cereales indican una relativa estabilidad con matices para cada grano. Para el maíz, se espera que los precios se mantengan con una ligera tendencia al alza para la campaña 2025/26, aunque por debajo del Reporte previo, respaldada por una siembra norteamericana amplia y buenas cosechas en Sudamérica.

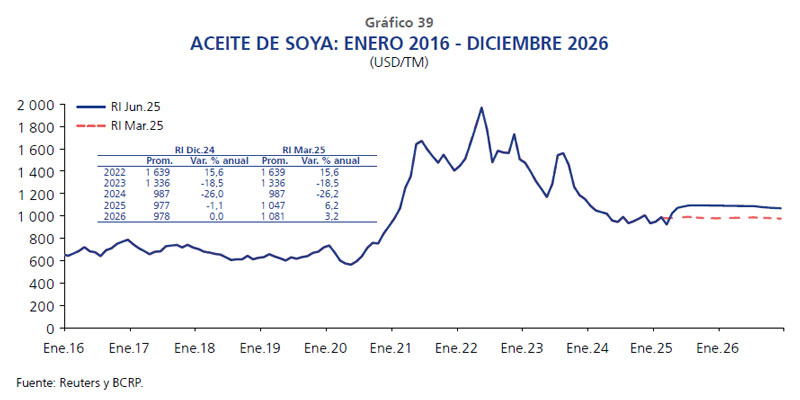

Por su parte, el incremento del precio del aceite de soya en 2025 se explica en gran medida por un efecto de ajuste relativo de precios frente a otros aceites vegetales, particularmente el aceite de palma, así como por la mayor demanda de biocombustibles en Estados Unidos. Sin embargo, este aumento está parcialmente contenido por la abundante oferta global de soya.

En 2025 se ha producido un cambio hacia condiciones climáticas más favorables que puede mejorar los rendimientos agrícolas y contribuir a una desaceleración de los precios de los alimentos. En particular, estas condiciones neutras pueden generar un clima más favorable para la producción de maíz de EUA y de trigo en Argentina.

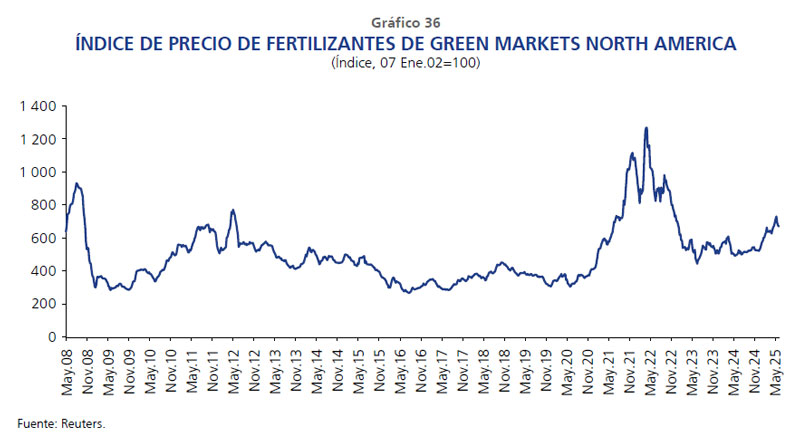

En este periodo, los precios globales de los fertilizantes registraron un incremento notable, particularmente en el segmento de los fertilizantes nitrogenados como la urea. Este aumento se explicó por el alza en los precios del gas natural en Europa y Asia durante el invierno, principal insumo para la producción de amoníaco y urea, que elevó los costos de producción. Asimismo, se ha observado una mayor demanda estacional en el hemisferio norte, especialmente en mercados agrícolas clave como EUA, India y China, donde los agricultores se preparan para la siembra de cultivos de primavera y verano. Además, las interrupciones logísticas derivadas de tensiones geopolíticas, especialmente en el mar Rojo y el canal de Suez, han generado retrasos y encarecido los envíos internacionales de fertilizantes. A ello se sumaron los recortes de exportación temporales por parte de grandes productores como China, los que han reducido la disponibilidad en el mercado internacional, contribuyendo a una percepción de escasez.

(a) El precio del maíz se redujo en 1 por ciento en los últimos dos meses del año, alcanzando una cotización promedio mensual de USD/TM 167 en mayo de 2025. No obstante, la cotización del maíz acumuló un incremento de 2 por ciento en lo que va de 2025.

La cotización del maíz disminuyó en los últimos dos meses principalmente por el optimismo sobre la oferta futura. Las condiciones meteorológicas favorables permitieron adelantar la siembra en EUA y mejoraron las perspectivas de cosecha en Sudamérica, mientras que las tensiones comerciales con China redujeron las expectativas de demanda de exportación. Con la reactivación de la producción en la temporada 2025/26, sumada al deterioro de las perspectivas de la demanda, se espera un superávit mundial, impulsado por un rendimiento récord en EUA. A pesar de la caída reciente, el precio se mantiene en niveles elevados debido al déficit de producción global de la campaña 2024/25 —el mayor en cuatro años—.

Un escalamiento en las tensiones comerciales—por la imposición de aranceles retaliatorios sobre el maíz estadounidense, especialmente por parte de China y México—es un factor de riesgo a la baja en la proyección.

(b) La cotización del trigo se redujo 7 por ciento en los últimos dos meses del año, pasando de USD/TM 213 en marzo de 2025 a USD/TM 197 en mayo de 2025. Con ello, la cotización del trigo acumuló una caída de 3 por ciento respecto a diciembre de 2024.

Esta disminución del precio internacional del trigo en los últimos dos meses obedeció a un aumento de la oferta y la acumulación de inventarios en varios de los principales países exportadores. El USDA estima que pese a un ligero descenso de la superficie sembrada para la campaña 2025/26, los inventarios de cierre se elevarían hasta su nivel más alto desde 2019/20.

Al mismo tiempo, la demanda de importación mostró señales de debilitamiento. La FAO y el USDA anticiparon una reducción del comercio mundial de granos en el ciclo 2024/25, con menores compras de países como China y Filipinas. Las restricciones arancelarias de gran parte de los principales compradores afectaron esta demanda.

Durante el horizonte de proyección, el precio del trigo se revisa a la baja respecto a las cotizaciones proyectadas en el Reporte de marzo. Se espera que el ingreso de la nueva cosecha en el hemisferio norte mantenga los precios bajos. Al igual que en otros productos, un riesgo importante, que podría presionar al alza el precio, es el escalamiento de las tensiones comerciales.

(c) La cotización del aceite de soya promedió USD/TM 1 070 en mayo de 2025, mayor en 17 por ciento respecto a la cotización de USD/TM 912 de marzo de 2025. Con ello, la cotización del aceite de soya acumuló un incremento de 15 por ciento respecto a diciembre de 2024.

El precio del aceite de soya aumentó en los dos últimos meses debido al auge de la demanda vinculada a la expansión de la capacidad de biocombustibles y a un cambio en las prioridades industriales que ha ajustado la oferta. En EUA, la producción de biodiésel y diésel renovable ha llevado a priorizar la obtención de aceite sobre harina de soya, elevando su participación en el consumo total a más del 50 por ciento, frente al 40 por ciento de hace cinco años. En el mismo sentido, en Brasil, el mandato de mezcla de biodiésel también impulsa la demanda interna de aceite de soya.

Adicionalmente, el USDA señala un deterioro en las perspectivas de producción desde el inicio de 2025, lo cual se refleja en un recorte en la estimación de la cosecha argentina para 2024/25 y un aumento en el pronóstico de consumo en China. Esta combinación reduce el superávit de producción estimado para la temporada 2024/25, aunque sigue siendo el más alto en seis años.

Considerando estos desarrollos recientes, se proyecta que los precios coticen por encima de la estimación del Reporte de Inflación anterior. El principal riesgo en esta proyección se relaciona a la incertidumbre por la política arancelaria, así como por la variación del precio del petróleo. La posibilidad de que la OPEP+ continúe eliminando gradualmente los recortes de oferta contribuirían a una corrección de la cotización del aceite.

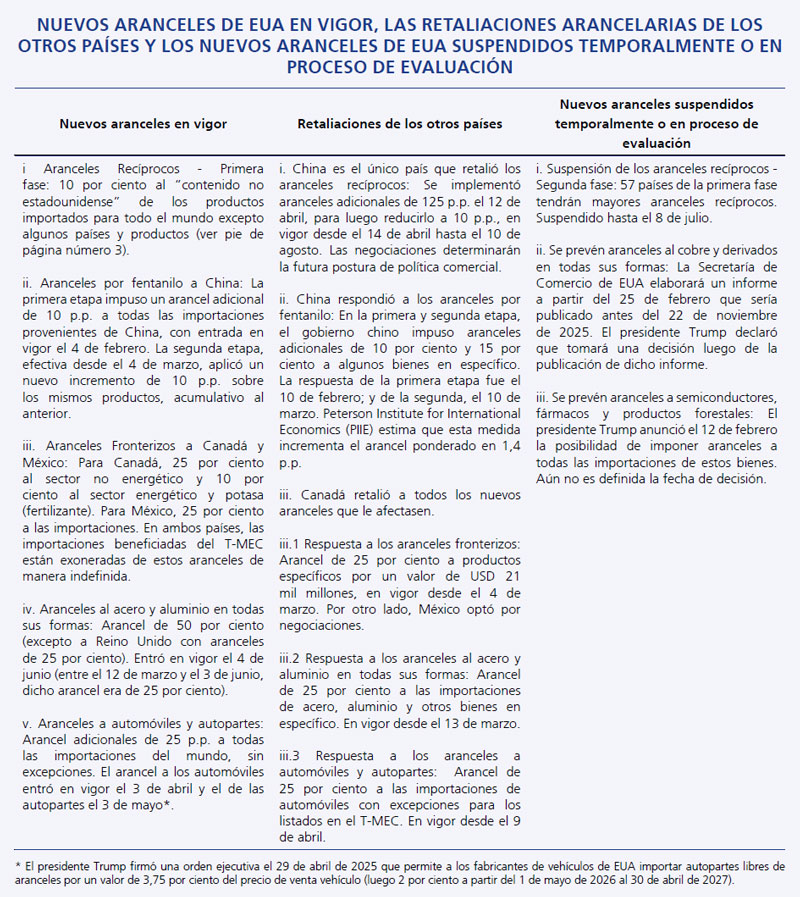

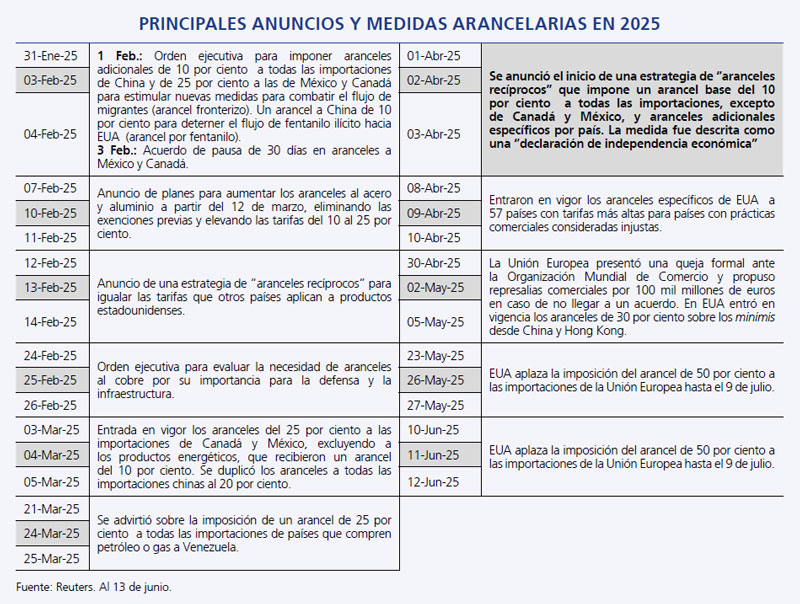

La nueva administración del presidente Trump ha llevado a cabo una política comercial centrada en el incremento de aranceles, con el objetivo de reducir el déficit comercial y promover la producción doméstica. A diferencia de su primer mandato, la nueva política comercial ha sido implementada con mayor rapidez y con un alcance más amplio en términos geográficos. Este Recuadro analiza las principales medidas arancelarias adoptadas hasta la fecha, incluyendo aquellas en vigor, suspendidas temporalmente o en evaluación, así como las respuestas de los socios comerciales.

La elevación de aranceles a nivel de países

La primera tabla presenta los nuevos aranceles de la reciente administración de EUA que se encuentran en vigor al cierre de este Reporte, las retaliaciones arancelarias de los otros países y los nuevos aranceles de EUA suspendidos temporalmente o en proceso de evaluación. Las primeras medidas arancelarias se aplicaron el 1 de febrero de 2025 cuando se estableció el denominado arancel fronterizo de 25 por ciento a México y Canadá, bajo el argumento de una falta de control en los flujos migratorios y el tráfico de drogas. A China se le aplicó el denominado arancel por fentanilo adicional de 10 puntos porcentuales (p.p.) ante acusaciones por falta de control en la cadena de producción de dicho producto; bajo el mismo concepto se aplicó, un mes después, un arancel adicional de 10 p.p., ante lo cual China y Canadá adoptaron medidas retaliatorias.

El 2 de abril se anunció la disposición de mayor repercusión global: los aranceles recíprocos. Esta medida estableció un aumento de arancel de 10 p.p. a las importaciones de todos los países2, para luego implementar aranceles más altos a 57 países con déficit comercial con respecto a EUA en 2024, calculados según la mitad del ratio entre dicho déficit y el valor de las importaciones estadounidenses desde cada país. El arancel va desde 11 por ciento (aplicado a la República Democrática del Congo) hasta 50 por ciento (Lesoto). Según este concepto, a China le correspondió un arancel adicional de 34 p.p.

Una semana después, el arancel a 56 de estos 57 países fue suspendido hasta el 8 de julio, aplicándose durante este periodo el arancel base de 10 por ciento. La excepción fue China, quien aplicó medidas retaliatorias. La escalada de medidas elevó el arancel aplicado por ambos países en 125 por ciento. Posteriormente, se anunció una tregua comercial que implicaba una reducción de los aranceles recíprocos adicionales a 10 por ciento durante 90 días, del 14 de mayo al 10 de agosto, a la espera de negociaciones bilaterales. En la sección "La estructura arancelaria vigente" se detalla la tasa arancelaria promedio en vigor entre China y EUA.

La elevación de aranceles a nivel de productos

Aparte de los aranceles aplicados a nivel países, EUA impuso aranceles a productos específicos. Esto incluye aranceles de 50 por ciento a las importaciones de acero y aluminio y a los automóviles y autopartes3. Estas medidas están vigentes. Asimismo, está en estudio la posible aplicación de aranceles a las importaciones de cobre y sus derivados, fármacos, semiconductores y productos forestales.

La estructura arancelaria vigente

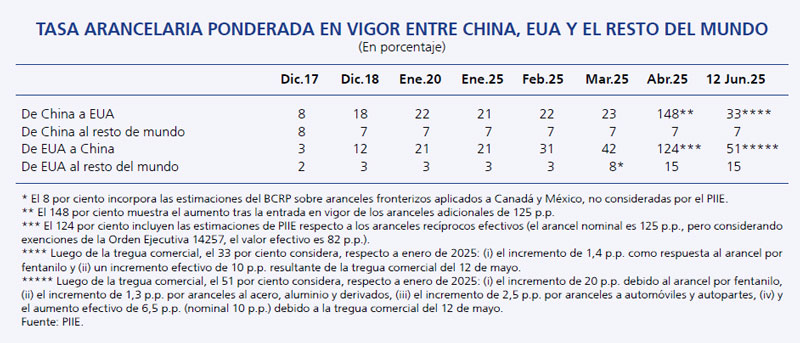

La siguiente tabla muestra el arancel ponderado en vigor entre China, EUA y el resto del mundo. Los datos de abril consideran la escalada de las tensiones comerciales que implicaban aranceles adicionales de 125 p.p. de China y EUA, mientras que los datos al 12 de junio incluyen la tregua comercial de 90 días entre ambos países anunciada el 12 de mayo.

La tabla distingue el arancel aplicado a China y al resto del mundo. Se observa que, al 12 de junio de 2025, a pesar de la tregua comercial, el arancel aplicado a China es 30 p.p. mayor al vigente en enero 2025. Este aumento está compuesto por el arancel fronterizo adicional de 20 p.p., el incremento arancelario ponderado de 1,3 p.p. por aranceles al acero, aluminio, el arancel adicional ponderado de 2,5 por ciento por automóviles y autopartes, y el aumento del arancel recíproco de 6,5 p.p. considerando exenciones (nominal 10 p.p.) debido a la tregua comercial. Estos aranceles se suman a los que fueron adoptados en la guerra comercial de 2018-2019, que se mantuvieron tras la tregua comercial de enero de 2020.

Similar distinción se hace para el arancel aplicado por China: por un lado, el asignado a EUA y, por otro, al resto del mundo. El arancel actual cobrado por China a EUA aumentó desde el inicio de las tensiones comerciales de 2025 por los aranceles aplicados a productos específicos, señalados anteriormente, y por el arancel adicional de 10 p.p. aplicado a todo el universo arancelario.

Otras posibles medidas retaliatorias

EUA exporta a sus principales socios comerciales —como China, Canadá, México, Vietnam o la Unión Europea— montos significativamente menores a sus importaciones, por lo que, dada la menor base gravable, el impacto de un arancel retaliatorio no tendría similar alcance.

No obstante, las medidas comerciales no se limitan a los aranceles. En abril de este año, China implementó nuevos controles de exportación para siete minerales raros, entre ellos disprosio y praseodimio, valorados por sus propiedades magnéticas, su resistencia a altas temperaturas y su aplicación en los sectores tecnológico, médico y militar. La restricción también abarca samario, gadolinio, terbio, lutecio, escandio e itrio.

Estos minerales son producidos mayoritariamente por China o en países donde la inversión proviene de dicho país. En caso de que estas restricciones dictadas por China se traduzcan en prohibiciones efectivas, varias industrias de EUA, una vez agotados los inventarios, podrían verse afectadas.

En el caso de Japón, las autoridades han indicado que una posible medida retaliatoria sería la venta de bonos del Tesoro de EUA, lo que podría elevar los rendimientos de dichos títulos y ejercer presiones depreciatorias sobre el dólar. Cabe destacar que Japón tiene una posición internacional acreedora debido a los sostenidos superávits en cuenta corriente. A marzo de 2025, Japón cuenta con alrededor de USD 1,1 billones en bonos del Tesoro de EUA, aunque, a diferencia de China, parte de estas tenencias están en manos del sector privado. Además, el 35 por ciento de bonos del Tesoro de EUA está en manos de países asiáticos, principalmente Japón y China.

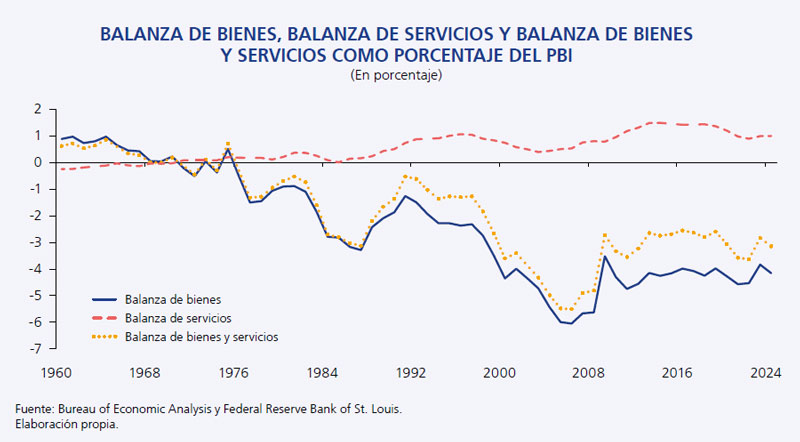

El gráfico a continuación muestra la balanza de bienes (línea negra), de servicios (línea azul) y de bienes y servicios (línea roja) de EUA como porcentaje del PBI. Mientras la balanza de bienes registra un déficit creciente desde 1980, la balanza de servicios mantiene un superávit, aunque podría verse afectado por la menor llegada de turistas. En marzo de 2025, el número de visitantes desde Canadá cayó 12 por ciento interanual; desde México, 23 por ciento; y desde Alemania, 28 por ciento4. Además, China emitió una "alerta de riesgo" para sus ciudadanos que planeen viajar a EUA.

Los temas por definir

La aplicación efectiva de los anuncios arancelarios de mayor magnitud de EUA ha sido suspendida hasta el mes de julio y agosto (ver la primera tabla para mayor detalle). Estas medidas entrarían en vigor si es que las negociaciones, mayormente bilaterales, no prosperan.

Adicionalmente, el presidente Trump ha señalado la posibilidad de que se apliquen aranceles a bienes, como los iphones, que migren su producción desde China hacia otros países con el fin de evitar la aplicación de los aranceles. Esta desviación del comercio favoreció a países como Vietnam durante la primera guerra comercial de 2018-2019 y, ahora, podría suceder con países como India. También está en estudio la posibilidad de que, por motivos de seguridad económica, se aplique un arancel a las importaciones del cobre.

Estos factores han generado alta incertidumbre en el ámbito económico. En primer lugar, dificulta las decisiones de inversión, que en gran medida dependen de los aranceles aplicados en los mercados de destino y de los costos de producción. También genera incertidumbre sobre el nivel de precios de importación y, en general, sobre la inflación. En ese sentido, diversos funcionarios de la Fed han señalado que, a raíz de la política arancelaria, la incertidumbre sobre la inflación y el desempleo ha aumentado, y que, en este contexto, la política de "esperar y ver" parece ser la más prudente.

Implicancias sobre las exportaciones peruanas

EUA dispuso la implementación de arancel recíproco base de 10 por ciento a las exportaciones de Perú, conforme a lo establecido en la Orden Ejecutiva del 2 de abril de 2025. Dicho arancel recíproco es el mínimo base para todos los países del mundo (ver pie de página número 3) y no constituye una medida adoptada en respuesta a una actuación concreta por parte de Perú.

Sin embargo, Perú mantiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente con EUA y ha reiterado su adhesión a los principios y compromisos asumidos en el marco del sistema multilateral de comercio administrado por la Organización Mundial del Comercio. El marco institucional del TLC brinda la posibilidad de que dicho acuerdo bilateral sea aplicado con la misma coherencia que el T-MEC, que actualmente se encuentra en vigor.

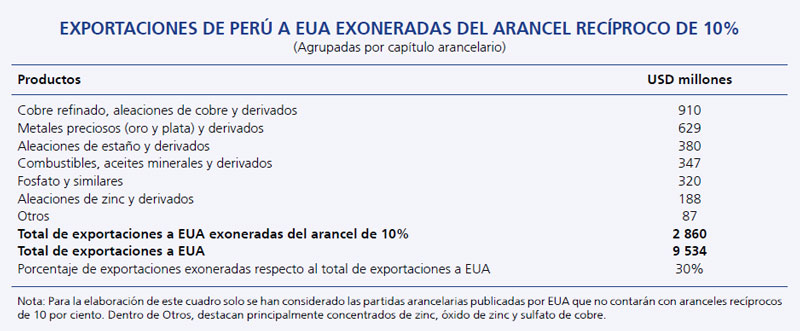

Por otro lado, hay productos exportados desde Perú hacia EUA que son excluidos de la lista de los aranceles recíprocos. La siguiente tabla presenta las exportaciones de Perú a EUA exoneradas del arancel recíproco de 10 por ciento (agrupadas por capítulo arancelario), que representan el 30 por ciento del total exportado a EUA en 2024, equivalente a USD 2 860 millones de un total de USD 9 534 millones.

El principal producto beneficiado por esta exoneración es el cobre refinado y sus derivados (como cátodos, tiras, barras y alambres), cuyas exportaciones crecieron de forma sostenida durante 2024, impulsadas por la creciente demanda vinculada a la construcción de datacenters, intensivos en cobre. Le siguen, en importancia, los metales preciosos (principalmente oro) y las aleaciones de estaño. También destaca la exoneración de los fosfatos de calcio, cuyo principal destino de exportación es el mercado estadounidense.

1 Cabe destacar que la administración de Trump anunció el inicio de una investigación sobre el cobre bajo la Sección 232, motivada por preocupaciones sobre la dependencia de las importaciones en EUA.

2 Excepto Canadá, México, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Cuba. Además, los aranceles recíprocos no se aplicaron a los siguientes productos: acero y derivados, aluminio y derivados, cobre y derivados, automóviles y autopartes, madera, productos farmacéuticos, semiconductores, teléfonos inteligentes, minerales críticos, y otros.

3 En el caso de los autos importados bajo el tratado entre EUA, Canadá y México (T-MEC), el arancel de 25 por ciento sólo aplica al contenido no estadounidense.

4 Caída del 12 por ciento del turismo en marzo: las políticas de Trump podrían hacer perder 170 000 empleos a la economía estadounidense en 2025 - El Grand Continent

33. Los términos de intercambio se incrementaron en 16,4 por ciento interanual en el primer trimestre de 2025. El alza se debió, en mayor medida, a un aumento de los precios de exportación (13,8 por ciento), principalmente de productos mineros como el oro, el cobre y el zinc; así como de productos no tradicionales de los sectores pesquero, siderometalúrgico y químico. Las cotizaciones más altas de metales estuvieron motivadas por la reducción de inventarios en las principales bolsas, como respuesta a temores de problemas logísticos por la guerra comercial; una continua escasez de concentrados de cobre; y, una mayor demanda de oro, impulsada por el entorno global de incertidumbre. En el rubro no tradicional, las altas cotizaciones de metales favorecieron los precios de nuestros productos siderometalúrgicos; en tanto, el sector pesquero se benefició de los mayores precios de pota congelada, pota en conserva y langostinos congelados.

El incremento de los precios de exportación fue acompañado por una disminución interanual de los precios de importación (-2,2 por ciento), producto de una caída generalizada del precio de los insumos importados, siendo el petróleo y sus derivados el grupo que tuvo mayor impacto en el índice promedio. La baja del precio internacional del crudo estuvo explicada por expectativas de un aumento de la producción en EUA, el anuncio del inicio de la reversión de los recortes de producción por parte de la OPEP+ en abril y mayo, así como por mayores presiones para que dicha organización reduzca sus precios. En menor medida, contribuyeron los menores precios de importación: los de los insumos industriales, destacando el hierro y acero y los productos textiles; y alimenticios, básicamente trigo y torta de soya.

Se proyecta que los términos de intercambio de 2025 crezcan a una tasa de 9,9 por ciento, lo que representa una revisión al alza respecto al crecimiento de 4,4 previsto en el Reporte previo. Este cambio en la proyección se sustenta principalmente en las perspectivas de un crecimiento de los precios de exportación más alto que lo esperado en marzo (de 4,9 a 7,3 por ciento). Los mayores precios ejecutados del oro a mayo, sumado a la persistencia de incertidumbre geopolítica y económica, determinarían cotizaciones mayores a las previstas en el Reporte de marzo.

Asimismo, contribuyó el cambio en la dinámica prevista de los precios de importación para 2025: estos caerían en 2,4 por ciento, en contraste con el crecimiento de 0,6 por ciento que se esperaba en marzo. La revisión se sustenta en una mayor reducción de la cotización del petróleo (-17,6 por ciento), debido a la reciente aceleración del proceso de reversión de recortes por parte de varios países miembros de la OPEP+ y al debilitamiento de la demanda por temores de desaceleración en China y EUA. En menor medida, la revisión recoge el impacto de los menores precios esperados de insumos importados para la industria (-2,5 por ciento) —cuya proyección responde a la ejecución de los primeros meses del año— y de alimentos como el maíz y el trigo, debido a un mayor optimismo sobre la oferta futura por la entrada de nuevas cosechas.

Los factores descritos seguirían impactando a la baja los precios de importación en 2026, aunque en menor magnitud; en tanto, la cotización del oro se mantendría al alza y la del cobre repuntaría, por el menor superávit global previsto. En consecuencia, los términos de intercambio crecerían 1,6 por ciento, por encima del leve crecimiento de 0,1 por ciento que se esperaba en la edición previa.

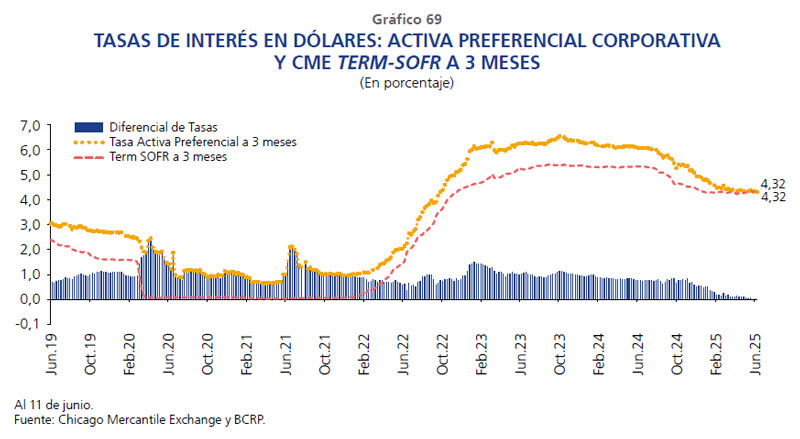

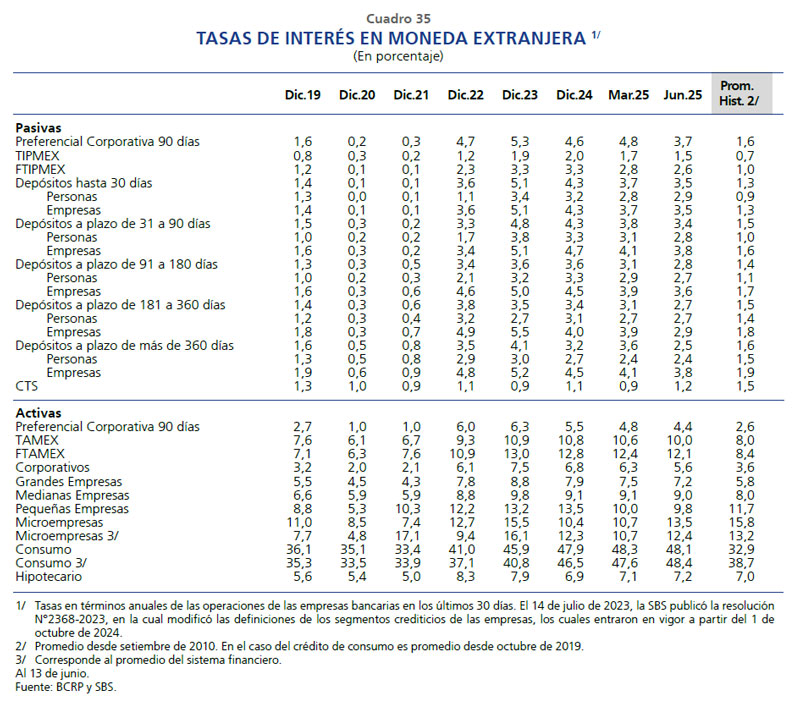

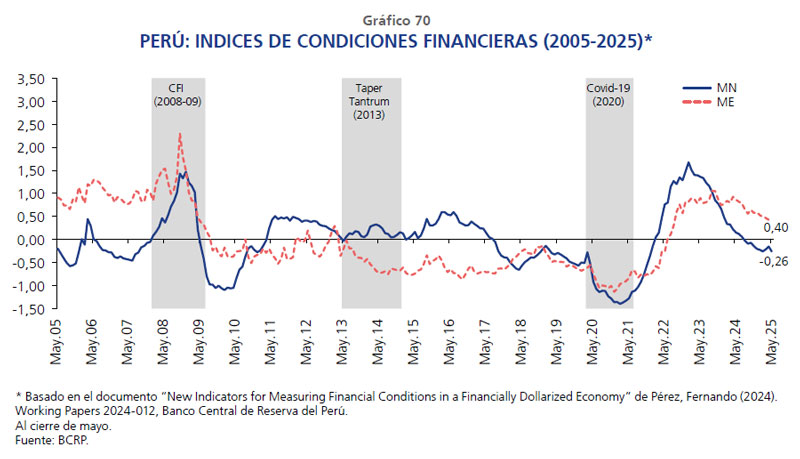

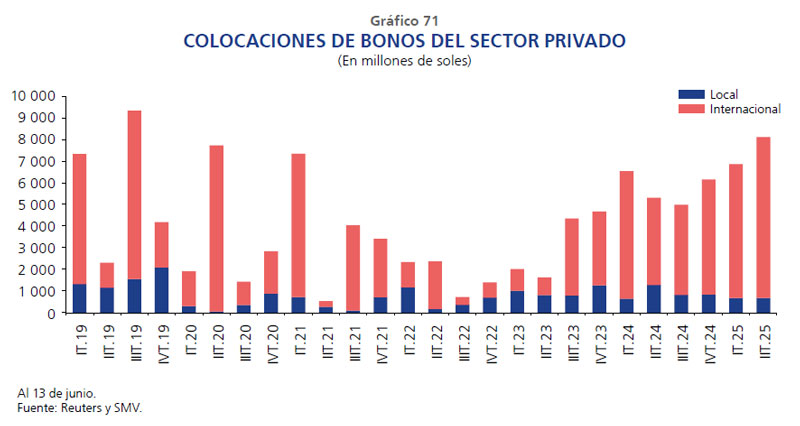

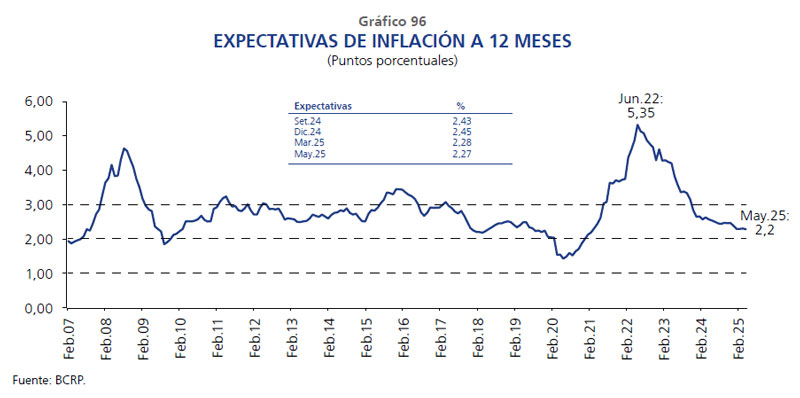

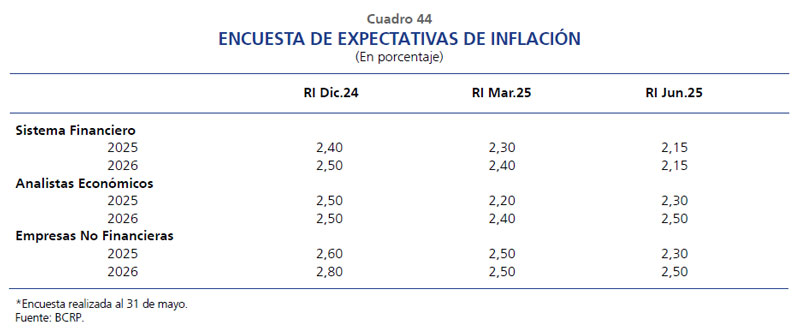

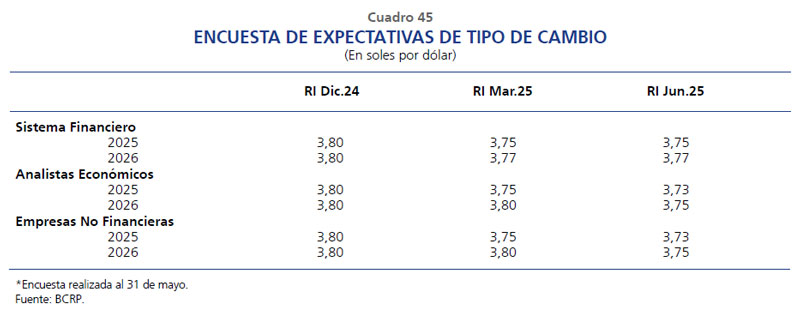

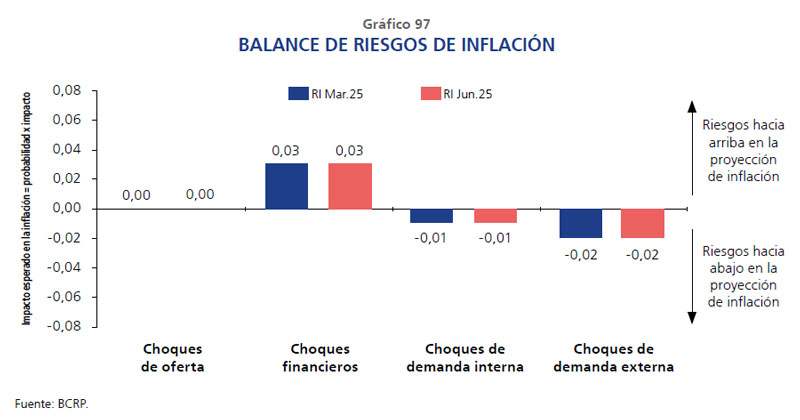

A pesar de la desaceleración económica de nuestros principales socios comerciales (China y EUA) prevista para el horizonte de proyección, se espera que el índice de los términos de intercambio se incremente desde 137 en 2024 hasta 153 en 2026 (100 en 2007). Este sería el nivel más alto registrado desde 1950, lo que recoge los efectos antes mencionados de la incertidumbre global, la demanda atribuida a las industrias verdes y a la construcción de centros de datos en EUA y un mercado global de petróleo bien abastecido.