II. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO

III. ANÁLISIS DEL MERCADO DE CAPITALES

IV. MERCADO MONETARIO Y CAMBIARIO

Recuadros

i. El sector financiero peruano mantiene una posición sólida en un contexto global caracterizado por una mayor volatilidad financiera, originada principalmente por las tensiones comerciales entre EE.UU. y China. Si bien recientemente las tensiones se han moderado como resultado del inicio de conversaciones para llegar a acuerdos comerciales, la incertidumbre persiste debido a la limitada claridad sobre los resultados finales de estas negociaciones.

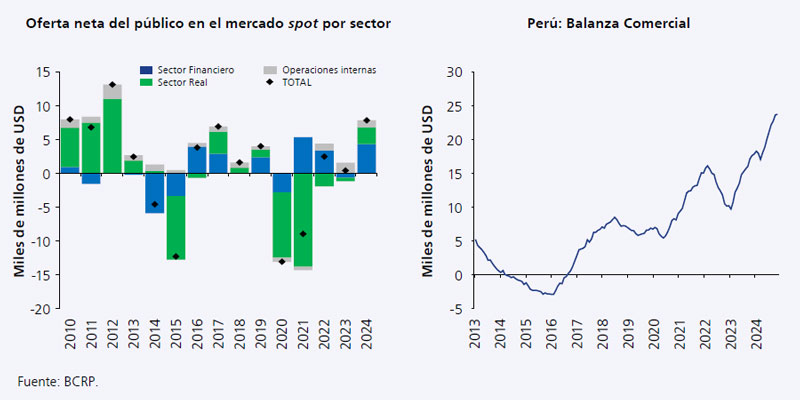

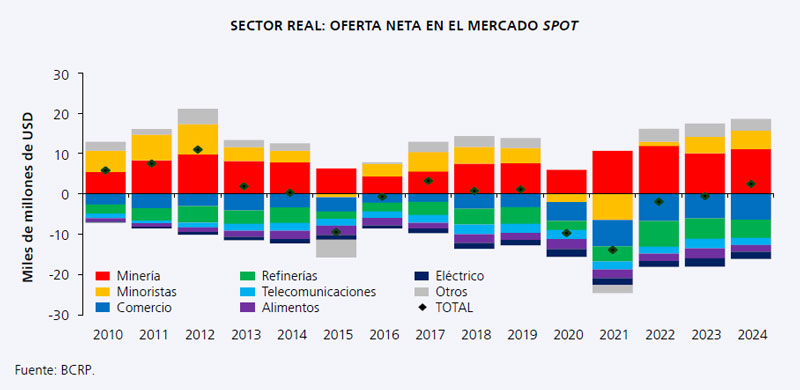

Además, la economía peruana ha mostrado resiliencia en este entorno desafiante, gracias a unos términos de intercambio en niveles históricamente altos, una canasta exportadora diversificada, y fundamentos macroeconómicos sólidos, con baja inflación y crecimiento económico cercano al potencial.

ii. Las entidades del sistema financiero muestran una sólida posición patrimonial para poder afrontar escenarios macroeconómicos adversos, al consolidarse la reducción del riesgo de crédito y la recuperación de la rentabilidad, luego de haberse disipado los factores negativos del año 2023.

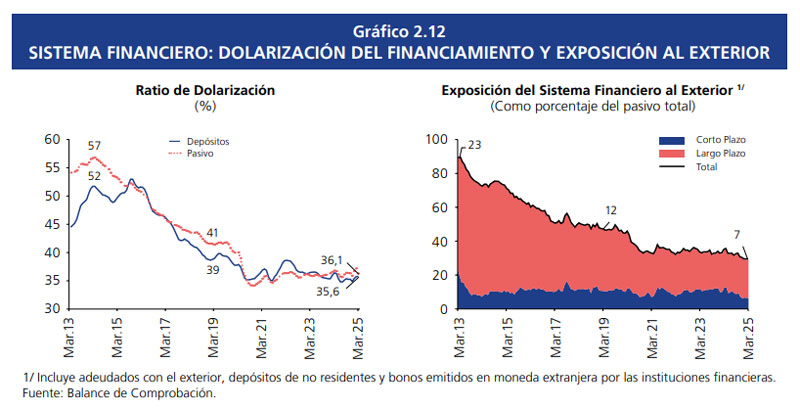

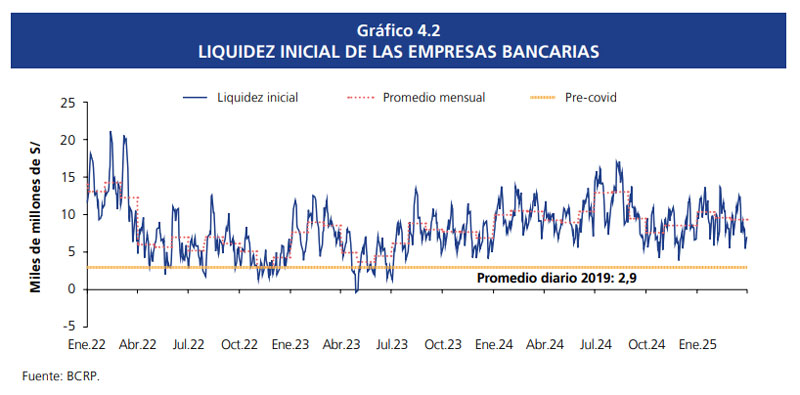

Asimismo, el sistema cuenta con altos niveles de liquidez, y los riesgos asociados a la dolarización se mantienen acotados, lo que incrementa la resiliencia del sistema financiero frente a una mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales.

iii. Los indicadores de riesgo de crédito han continuado reduciéndose, sobre todo en la cartera de consumo, en un contexto de recuperación de la actividad económica y del empleo, además de las medidas implementadas por las entidades financieras para una mejor selección de los deudores y una recuperación más eficiente de los créditos. Esta mejora del riesgo de crédito se ha reflejado en un menor gasto de provisiones, lo cual ha impulsado la generación de las utilidades.

iv. Las colocaciones muestran una moderada recuperación, lo cual refleja un incremento en la demanda de crédito en los segmentos de menor riesgo (empresas de mayor tamaño) y una estabilización en los segmentos de mayor riesgo (consumo y empresas de menor tamaño). En estos últimos, la dinámica del crédito obedece a criterios conservadores de originación implementados por parte de las entidades financieras desde el año 2023.

v. Los indicadores de liquidez en el sistema financiero muestran una evolución favorable, por un crecimiento de los depósitos mayor que el de las colocaciones. El incremento de los depósitos se explicó por los retiros de fondos de pensiones del año previo y los mayores recursos de las empresas del sector real, en línea con el dinamismo de la actividad económica y el superávit de la balanza comercial. Además, los indicadores de solvencia aumentaron por la capitalización de las utilidades, los aportes de capital y la emisión de deuda subordinada. Todo ello ha llevado a que las entidades financieras acumulen un mayor volumen de activos líquidos de bajo riesgo crediticio (principalmente fondos disponibles en el banco central e instrumentos de deuda del gobierno).

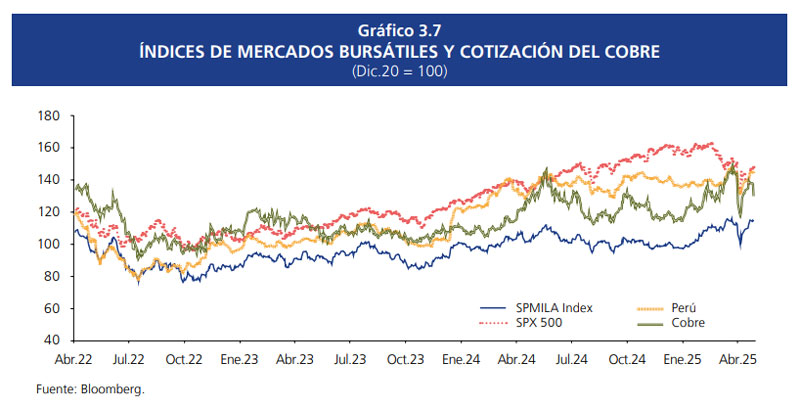

vi. El segmento de renta variable del mercado de capitales peruano ha tenido un desempeño positivo en lo que va del año, aunque con episodios de volatilidad por el aumento de la incertidumbre global. El repunte en el precio de los minerales, las expectativas de recuperación económica y la pausa en la aplicación de nuevos aranceles por parte de los EE.UU. han favorecido una recuperación de este mercado hacia fines de abril.

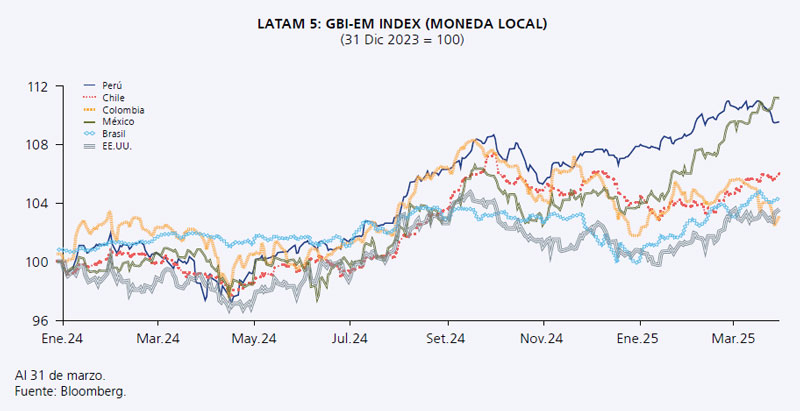

vii. Los precios de los bonos soberanos se han mantenido relativamente estables, a pesar del entorno internacional de mayor volatilidad. Los precios de los bonos de corto y mediano plazo se incrementaron en respuesta a la flexibilización de la política monetaria del BCRP, en línea con la baja inflación, mientras que los de largo plazo se redujeron levemente ante una mayor aversión al riesgo global. Esta dinámica dio lugar a un empinamiento de la curva de rendimientos, reflejando un cambio en las preferencias de los inversionistas hacia posiciones de menor duración.

En este contexto, los inversionistas no residentes registraron una desaceleración en su demanda por BTP en los meses de marzo y abril de 2025. A pesar de esta corrección, la tenencia acumulada de BTP por parte de estos inversionistas en el año 2025 se mantiene en terreno positivo.

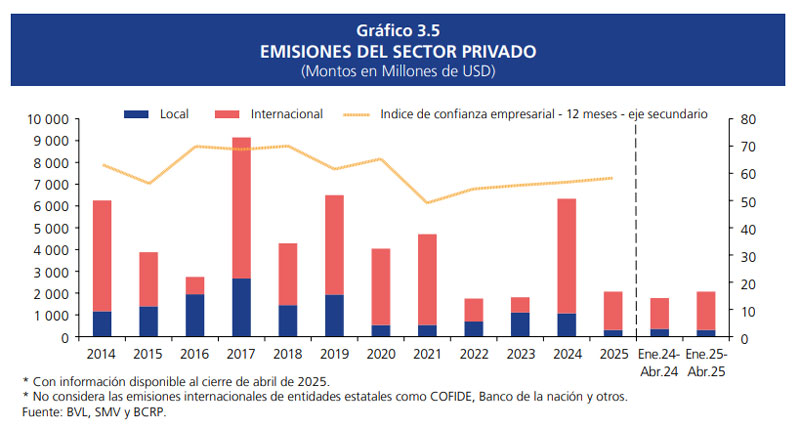

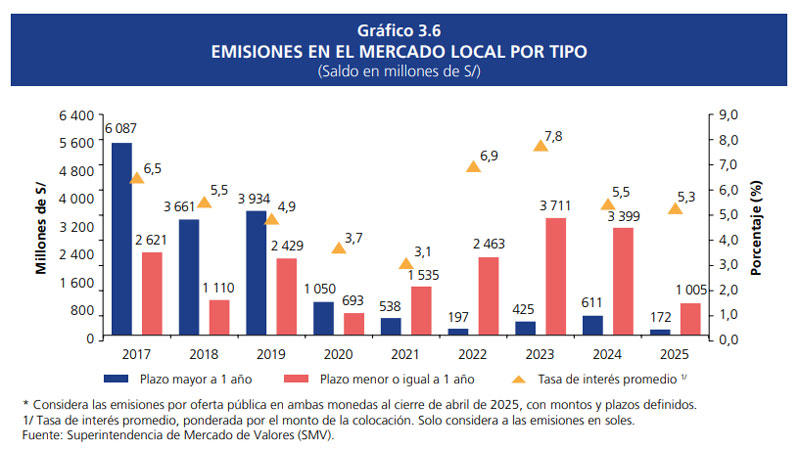

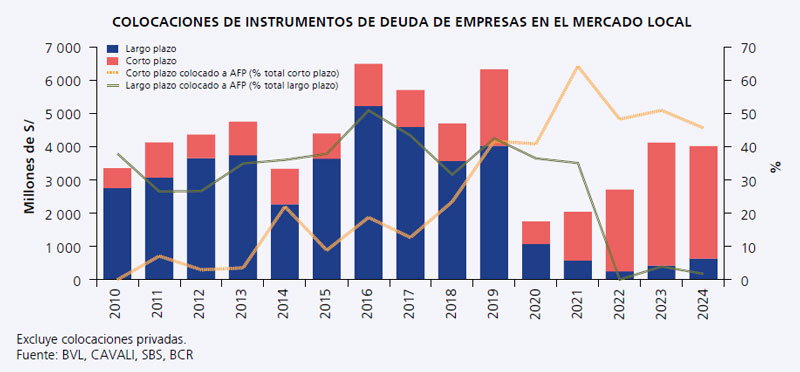

Por otro lado, el mercado de renta fija privada presentó un mayor dinamismo respecto al año anterior, impulsado por nuevas emisiones internacionales. Sin embargo, en el mercado local de emisiones persiste la preferencia por instrumentos de corto plazo.

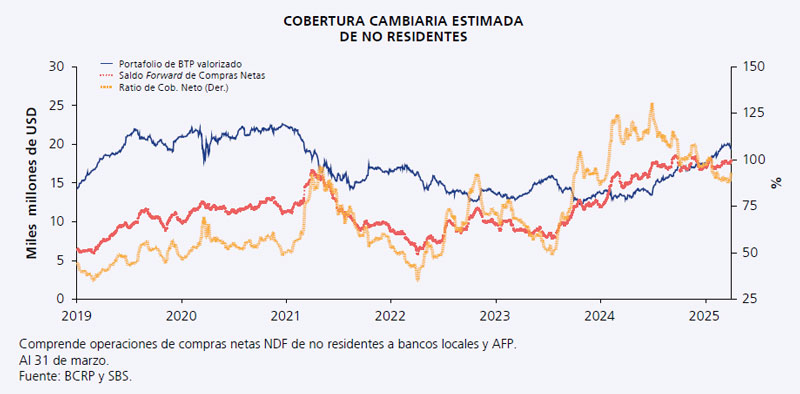

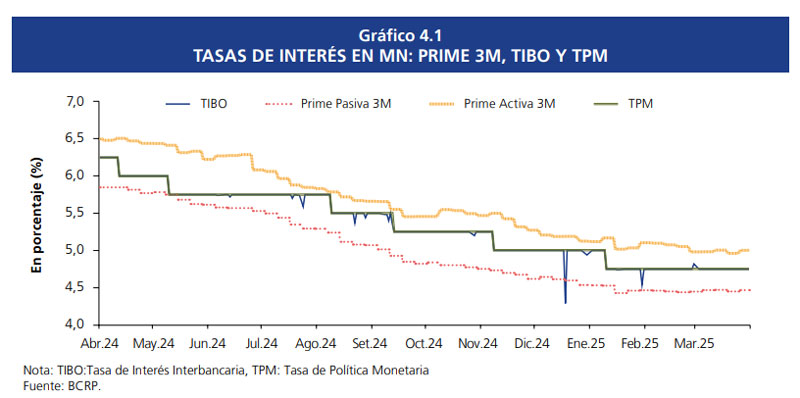

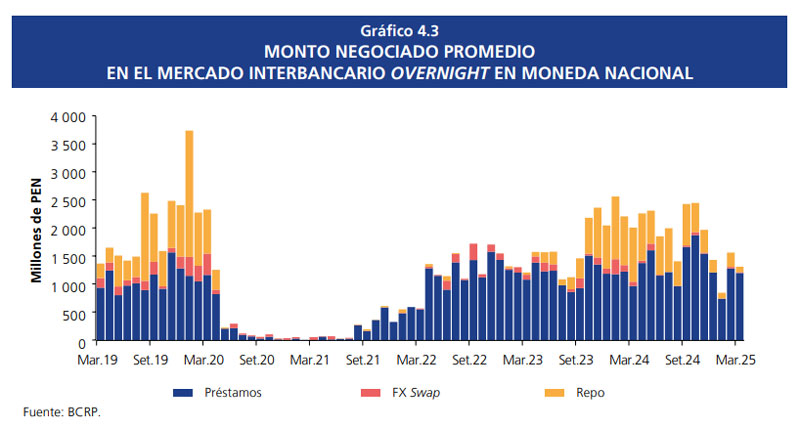

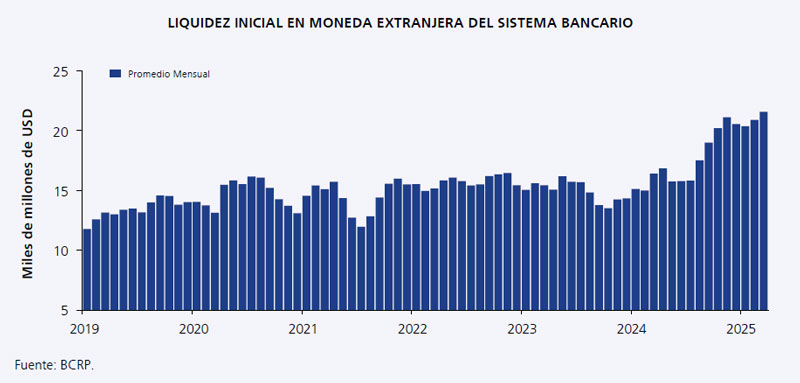

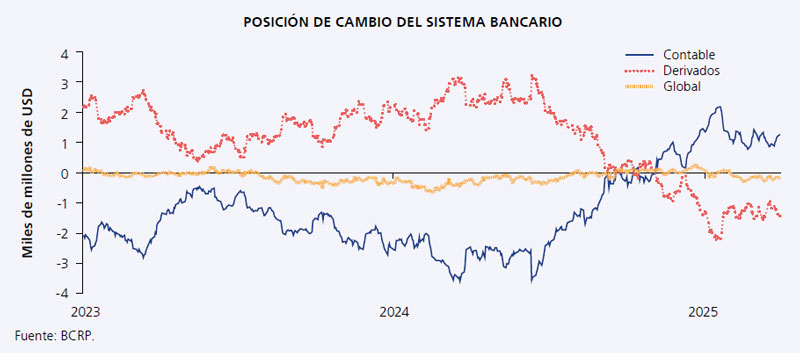

viii. Las acciones de política monetaria se han transmitido a las tasas de interés del mercado monetario local de manera efectiva. La liquidez en moneda nacional de la banca continúa holgada y por encima de su nivel pre-pandemia. Por su parte, la liquidez en moneda extranjera de la banca se ha incrementado desde mediados de 2024, lo que refleja el ingreso de dólares del exterior por inversiones de no residentes en BTP, por flujos de balanza comercial y por repatriación de fondos de las AFP para atender retiros.

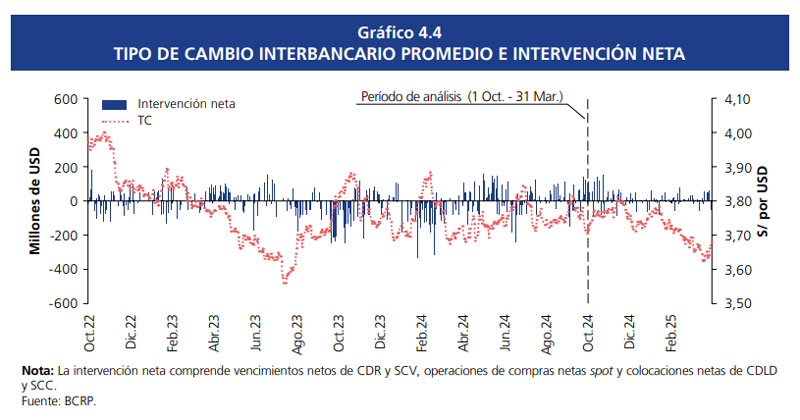

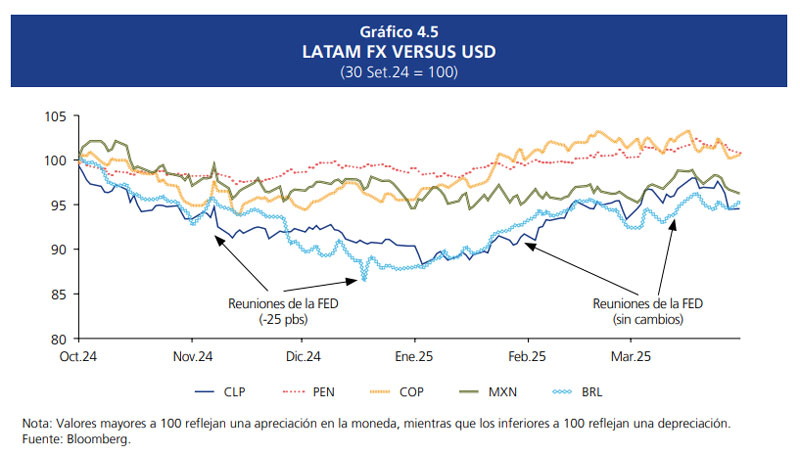

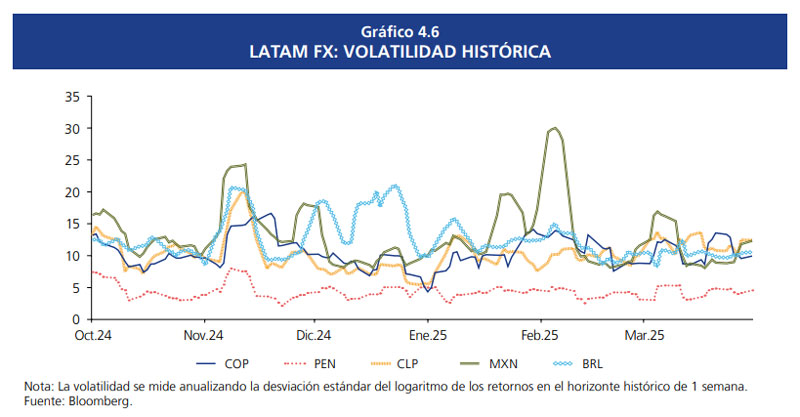

ix. Nuestra moneda registró un desempeño favorable a pesar de la elevada incertidumbre en los mercados financieros globales, y se mantuvo como la moneda de menor volatilidad de la región, debido a los sólidos fundamentos macroeconómicos del Perú y a su baja correlación con activos de riesgo.

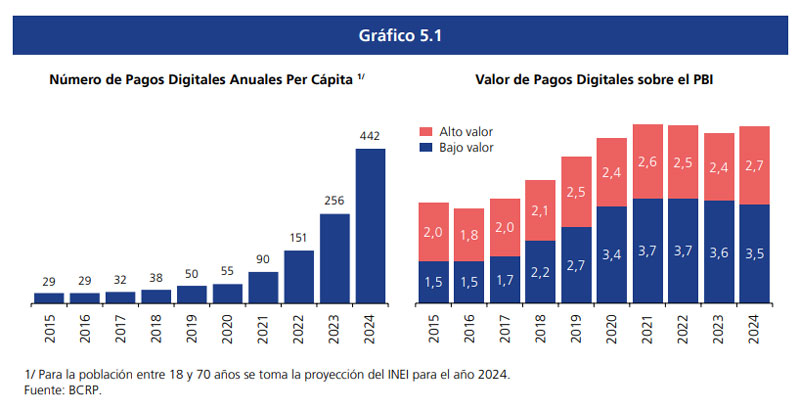

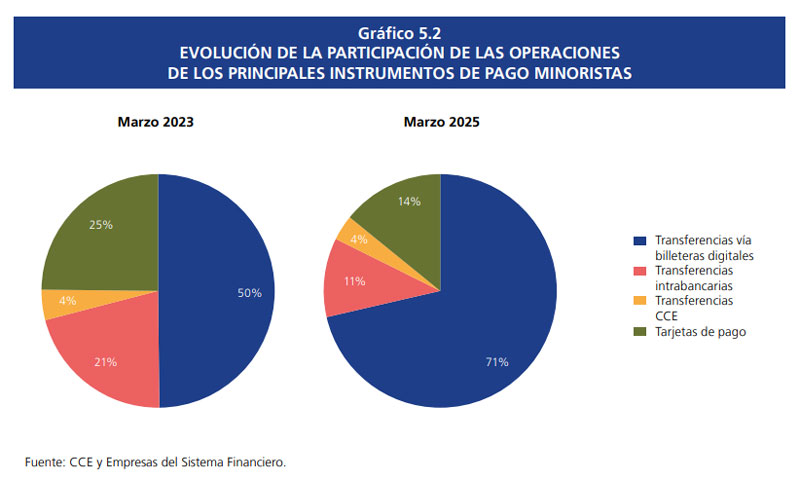

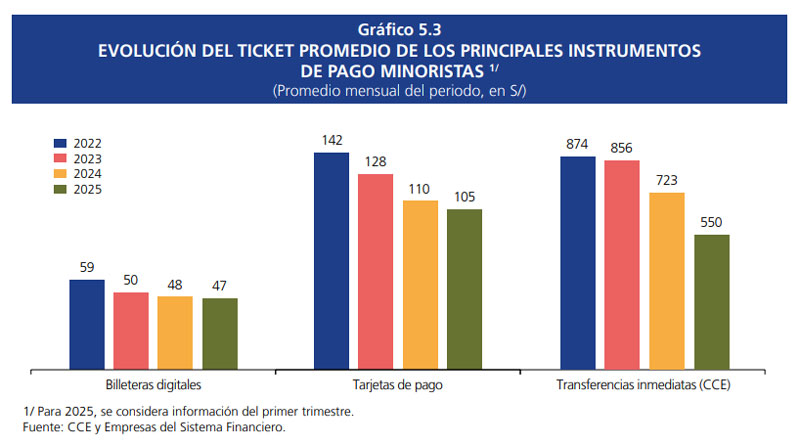

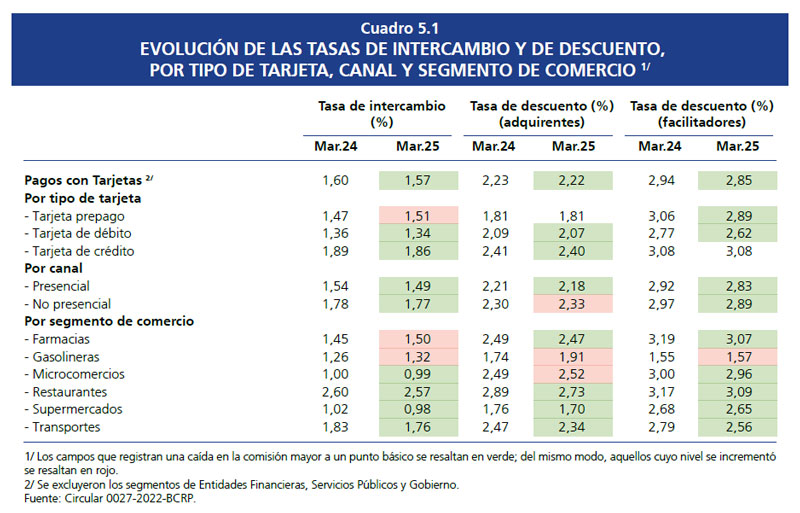

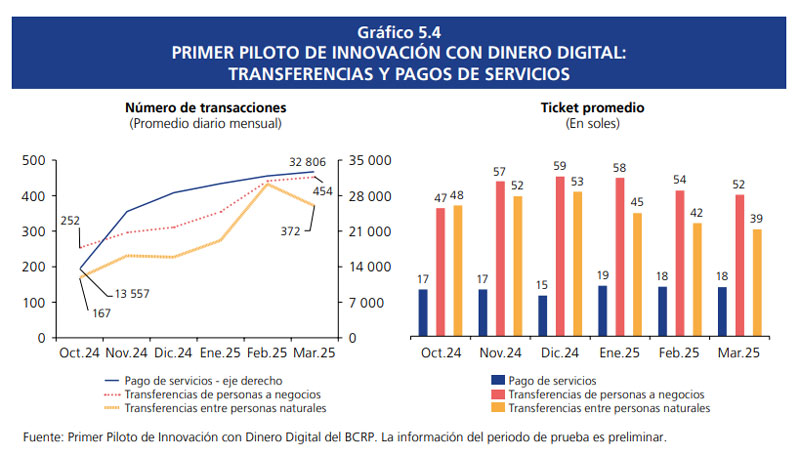

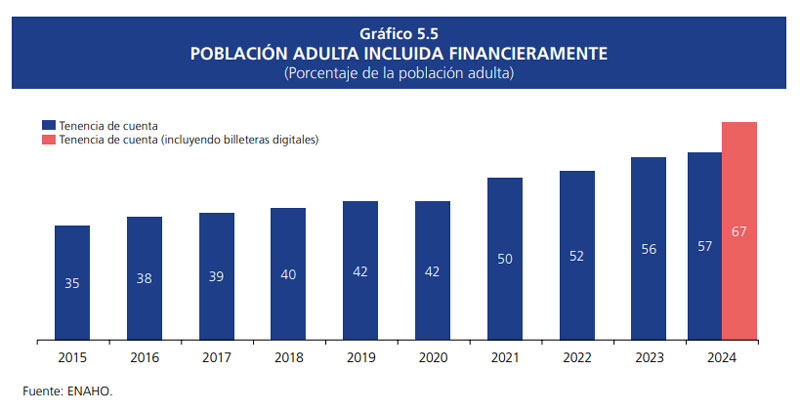

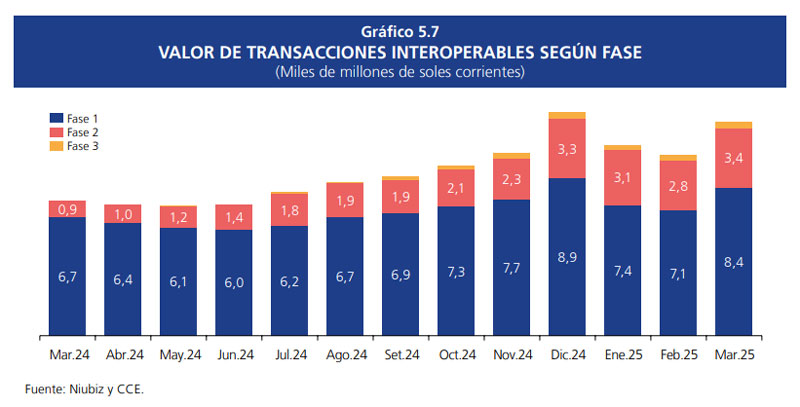

x. Los pagos digitales mantienen una dinámica de rápida adopción, alcanzando en 2024 el hito de más de un pago digital diario por adulto. Las billeteras digitales siguen ganando relevancia en los pagos minoristas, mientras que las tarjetas son el segundo instrumento de pago más utilizado, las que registran una reducción de comisiones para los comercios que las aceptan. En marzo de 2025, el BCRP inició la etapa de evaluación anual de su Piloto de Dinero Digital, luego de finalizado el período de pruebas, destacando el notable crecimiento de usuarios activos, el incremento de la transaccionalidad a nivel nacional y el bajo valor de los pagos, compitiendo con el efectivo

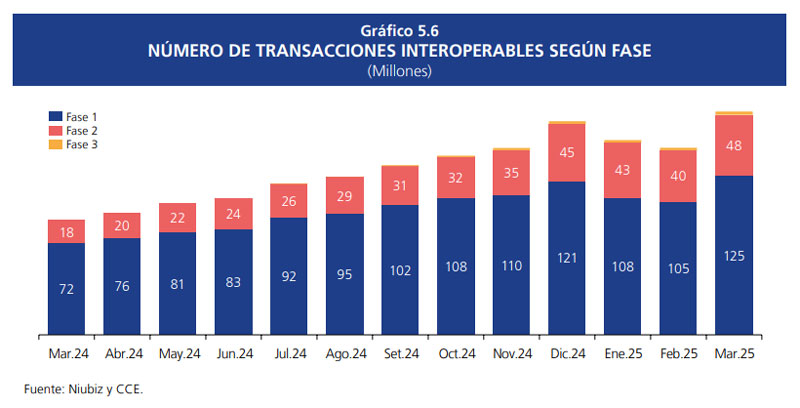

Por otra parte, la Estrategia de Interoperabilidad del BCRP continúa impulsando el uso de pagos digitales en el país, generando más de 176 millones de transacciones mensuales a marzo de 2025. Este avance responde al despliegue progresivo de las fases de interoperabilidad que ha permitido la interconexión entre las billeteras, de estas con los participantes en la Cámara de Compensación Electrónica, de los códigos QR, y con las cuentas de dinero electrónico.

1. El sector financiero peruano mantiene una posición patrimonial sólida frente a un entorno internacional marcado por una mayor volatilidad de los mercados financieros, asociada a las tensiones comerciales entre EE.UU. y China y su posible impacto sobre la inflación y el crecimiento económico global. Desde febrero de 2025, EE.UU. ha anunciado sucesivos incrementos arancelarios, que se ampliaron significativamente en abril. En particular, las tarifas estadounidenses se aplicaron con mayor intensidad sobre los bienes de origen chino, lo que llevó a China a responder con aranceles sobre productos estratégicos importados desde EE.UU. Estas tensiones comerciales, incluida la posibilidad de mayores restricciones al comercio global en el futuro, han deteriorado el sentimiento de los inversionistas globales sobre las perspectivas de crecimiento e inflación global, generando correcciones en los precios de activos financieros y un incremento en la volatilidad de los mercados financieros globales.

A pesar de este entorno, los países de la región han mostrado resiliencia, apoyados en los altos precios de los commodities y en una menor exposición directa a las nuevas tarifas. En el caso peruano, la resiliencia se explica, en parte, por unos términos de intercambio que se mantienen en máximos históricos, incluso tras las correcciones recientes en los precios de los commodities. Asimismo, este desempeño ha sido favorecido por la diversificación de la canasta exportadora: mientras el precio del cobre ha registrado caídas en algunos periodos, el oro ha mostrado una tendencia al alza. A ello se suma un entorno macroeconómico sólido, con una inflación en niveles bajos y un crecimiento económico cercano a su nivel potencial, lo que refuerza la estabilidad y capacidad de respuesta de nuestra economía frente a shocks externos.

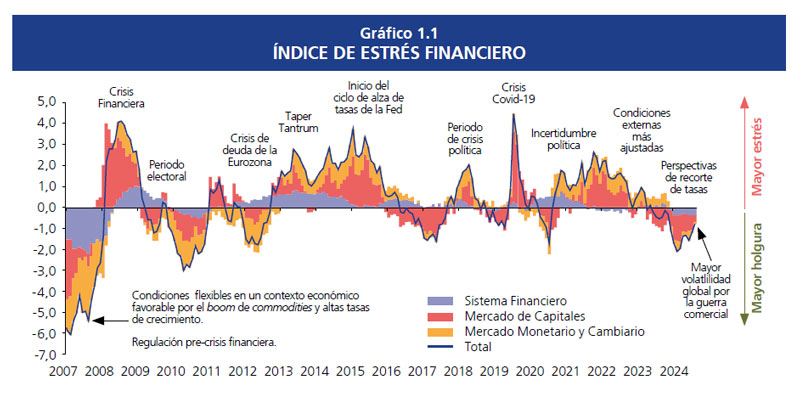

En este contexto, el Índice de Estrés del Sector Financiero peruano —que abarca al sistema financiero, el mercado de capitales y el mercado monetario y cambiario— se mantiene en la zona de holgura, reflejando tanto la fortaleza de las entidades financieras como el adecuado funcionamiento de los mercados anteriormente mencionados.

Sin embargo, en el mes de abril de 2025, el índice registró una leve disminución en su nivel de holgura, explicado principalmente por un moderado deterioro de algunos indicadores del mercado de capitales, tales como el aumento de la volatilidad financiera internacional, el incremento del riesgo país y la desaceleración en la demanda de bonos soberanos por parte de los inversionistas no residentes. Cabe destacar que, desde la segunda quincena de abril, la volatilidad internacional ha tendido a moderarse, en línea con una reducción de las fricciones comerciales y de conversaciones entre Estados Unidos y China en busca de una reducción de las tarifas.

En este contexto, la posición de solvencia y liquidez de las entidades del sistema financiero se mantiene sólida. Se observa, además, una recuperación sostenida en los indicadores de rentabilidad y calidad de cartera, en un contexto de recuperación de la actividad económica, luego de disiparse los efectos negativos de los factores adversos del año 2023. En ese sentido, el sistema financiero peruano se mantiene en una buena posición para afrontar una eventual materialización de escenarios globales adversos.

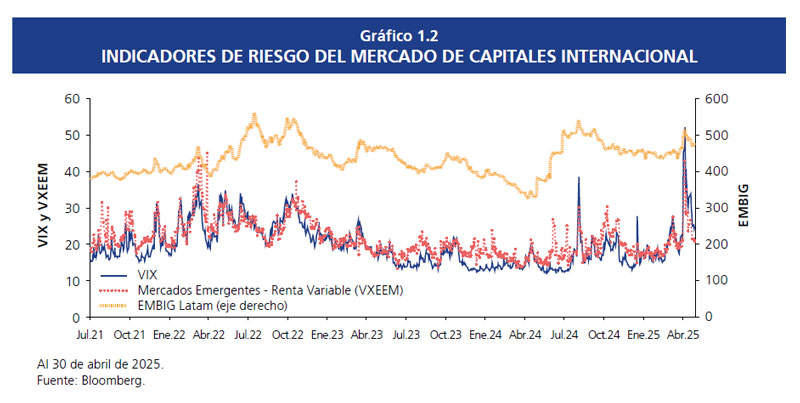

2. Las condiciones financieras internacionales se habían tornado menos favorables como consecuencia de las tensiones comerciales, pero desde la segunda quincena de abril comenzaron a mejorar gradualmente, impulsadas por el inicio de conversaciones orientadas a una reducción generalizada de aranceles. La incertidumbre respecto a la política arancelaria de Estados Unidos y su impacto sobre la economía estadounidense y global elevó la percepción de riesgo en los mercados financieros. Esto se reflejó en la evolución de indicadores de volatilidad como el VIX (indicador de volatilidad del mercado bursátil estadounidense) y el VXEEM (indicador de volatilidad del mercado bursátil de mercados emergentes), los cuales registraron alzas puntuales, con picos que coincidieron con el cambio de gobierno en EE.UU. en enero de 2025 y el anuncio de los primeros aranceles en marzo último.

Asimismo, en la primera quincena de abril, la escalada del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, tras el anuncio de aranceles recíprocos, generó una corrección en los principales índices bursátiles, un aumento en los rendimientos de los bonos soberanos y un repunte en la volatilidad financiera. En ese contexto, los índices de volatilidad alcanzaron niveles similares a los observados en episodios previos de estrés global, mientras que el EMBIG Latam se incrementó ligeramente, reflejando una mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas, en particular hacia los países emergentes con alta exposición a las exportaciones mineras, en un contexto de caída temporal en los precios internacionales de algunos metales.

Sin embargo, en las últimas semanas, la volatilidad financiera ha comenzado a moderarse, ante acciones tomadas por Estados Unidos y China que señalarían una posible desescalada en las tensiones comerciales globales, lo que ha contribuido a una mejora en el apetito por riesgo hacia países emergentes.

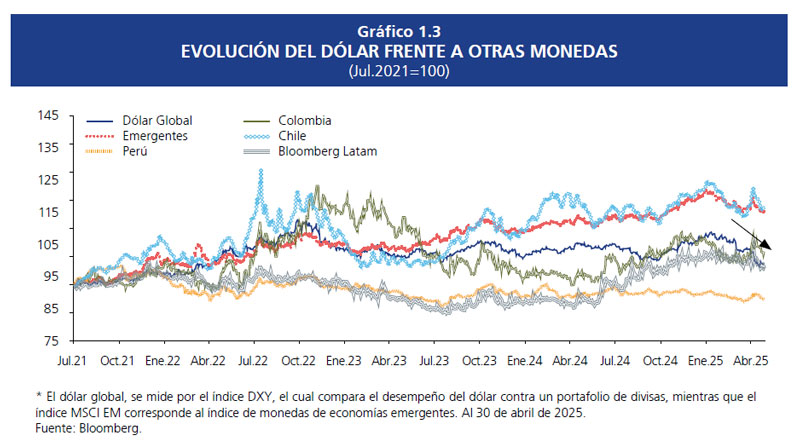

3. Desde inicios del año 2025, se observa una depreciación del dólar americano respecto a las monedas de sus principales socios comerciales y mercados emergentes.

Luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el dólar había registrado una apreciación frente a las monedas de la mayoría de los países, debido a las expectativas de implementación de políticas económicas expansivas por parte del gobierno republicano, como la reducción de impuestos y una menor regulación de los mercados.

No obstante, desde inicios de 2025, el dólar ha comenzado a debilitarse a nivel global, a medida que los inversionistas ajustaron sus expectativas ante señales de un entorno externo más adverso, tras el anuncio de los primeros aranceles dirigidos a China, Canadá y México. Las respuestas recíprocas por parte de estos países incrementaron la incertidumbre y redujeron el atractivo relativo de los activos en dólares, acentuando su tendencia de depreciación frente a otras monedas.

En este contexto de debilitamiento del dólar, las monedas de la región mostraron en general una tendencia de apreciación en lo que va del año, aunque con una ligera reversión a inicios de abril, generada por el aumento en la percepción de riesgo hacia las economías emergentes ante temores de una desaceleración global más pronunciada, producto del deterioro en las condiciones del comercio internacional. Pese a ello, nuestra moneda se ha mantenido como la moneda más estable de la región, reflejando la solidez macroeconómica local, elevados niveles de reservas internacionales y una menor exposición a los pasivos externos del sistema financiero.

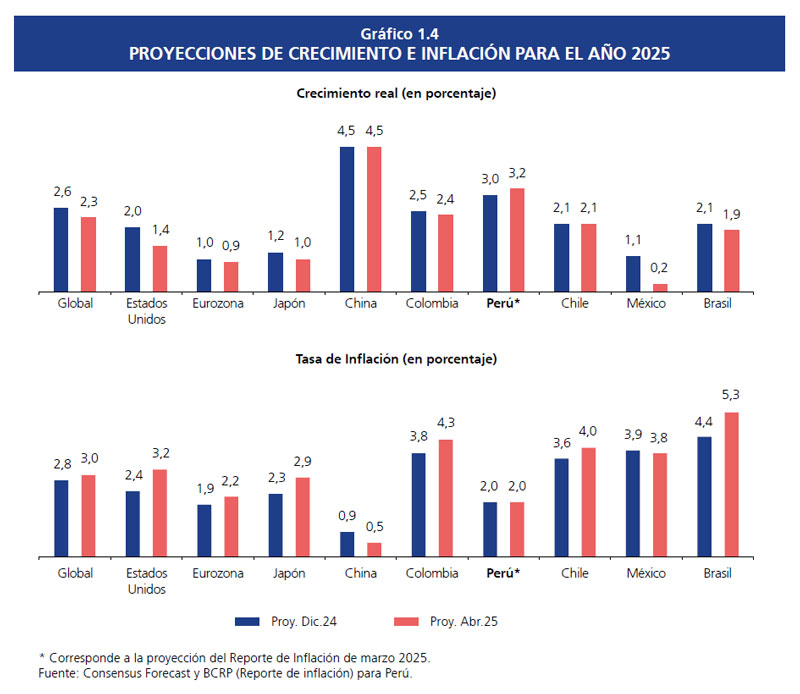

4. Las perspectivas de la actividad económica mundial se han deteriorado como resultado de las medidas restrictivas al comercio exterior, por la incertidumbre sobre sus efectos sobre la economía global. Según el Consensus Forecast de abril de 2025, se estima que el crecimiento global para el año 2025 sea ligeramente inferior a la proyección realizada en diciembre 2024, especialmente en Estados Unidos, en un entorno de incertidumbre de las tensiones comerciales. Así, la economía mundial crecería un 2,3 por ciento en 2025, lo que representa una reducción a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la proyección de diciembre de 2024. El FMI, por su parte, proyecta que el crecimiento mundial para este año sería de 2,8 por ciento, corrección a la baja de 0,5 puntos porcentuales, debido a la incertidumbre política y las medidas proteccionistas que afectan el comercio mundial.

Esta corrección obedece al aumento de la incertidumbre derivada de las políticas arancelarias adoptadas por EE.UU., que ha debilitado la confianza en los mercados y deteriorado las perspectivas de comercio global y crecimiento económico. Además, persisten riesgos latentes de una escalada adicional del conflicto comercial, cuyo impacto económico aún está siendo evaluado por los organismos internacionales.

El Consensus Forecast también estima que el crecimiento global para el 2024 habría alcanzado 2,7 por ciento, por lo que la proyección actual de 2,3 por ciento para el año 2025 implica una desaceleración moderada. No obstante, los riesgos se mantienen sesgados a la baja, y podrían incrementarse si las tensiones comerciales persisten o se agravan. Asimismo, la inflación esperada para 2025 se ha ajustado al alza a nivel global, sobre todo en EE.UU. y los países desarrollados, debido a los efectos directos e indirectos de los aranceles sobre los precios de importación y a la incertidumbre sobre la duración del conflicto comercial. Esta mayor inflación esperada ha llevado a los analistas a anticipar una postura más cautelosa por parte de la Reserva Federal y otros Bancos Centrales, lo que podría retrasar el inicio de los recortes de tasas de interés.

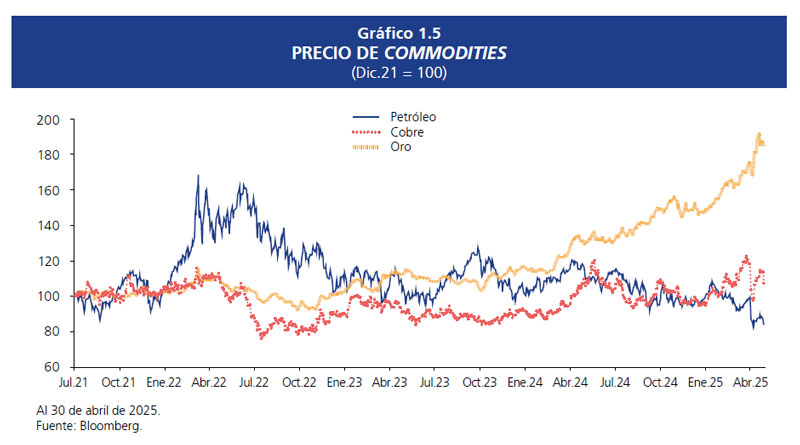

5. A pesar del aumento en la volatilidad de los mercados financieros internacionales, los precios de los metales se han mantenido en niveles elevados en lo que va del año 2025. No obstante, se han registrado correcciones puntuales en las primeras semanas de abril, en línea con los episodios de mayor incertidumbre vinculados a las tensiones comerciales globales. En ese entorno, el precio del oro ha continuado su tendencia alcista iniciada en 2024, impulsado por su rol como activo refugio en un entorno de alta incertidumbre comercial.

Por su parte, el precio del cobre ha mostrado una evolución más volátil. En los primeros meses de 2025 se vio favorecido por expectativas de menor producción global, por la posibilidad de la imposición de aranceles al cobre que incentivó compras anticipadas del metal, y por medidas de estímulo de China dirigidas a reactivar la inversión empresarial y el consumo interno. No obstante, tras el anuncio de aranceles recíprocos entre EE. UU. y China, el precio del cobre retrocedió, reflejando el temor a una desaceleración del comercio global.

Posteriormente, la decisión de suspender temporalmente la aplicación de dichos aranceles, junto con la exclusión de productos sensibles como smartphones y computadoras, contribuyó a una recuperación parcial de su valor, ubicándose por encima de los niveles observados a fines de 2024. No obstante, el precio del cobre continúa expuesto a altos niveles de volatilidad, dada la persistente incertidumbre sobre la evolución del conflicto comercial y su impacto potencial sobre la demanda global de metales industriales.

En el caso del petróleo, los precios han venido cayendo desde mediados de enero, afectados por un aumento en la producción de la OPEP+, mayores inventarios en Estados Unidos, y la reactivación de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Esta caída se ha profundizado ante las expectativas de menor crecimiento global asociadas a las tensiones comerciales.

La evolución de los precios de los commodities ha contribuido a sostener el desempeño de los principales indicadores financieros en América Latina, reflejando resiliencia frente a las turbulencias externas. En el caso peruano, esta resiliencia se ha manifestado en el comportamiento favorable del mercado bursátil local y en la relativa estabilidad de los bonos soberanos, que han mantenido un buen desempeño incluso en un entorno internacional caracterizado por una elevada incertidumbre y una mayor aversión al riesgo.

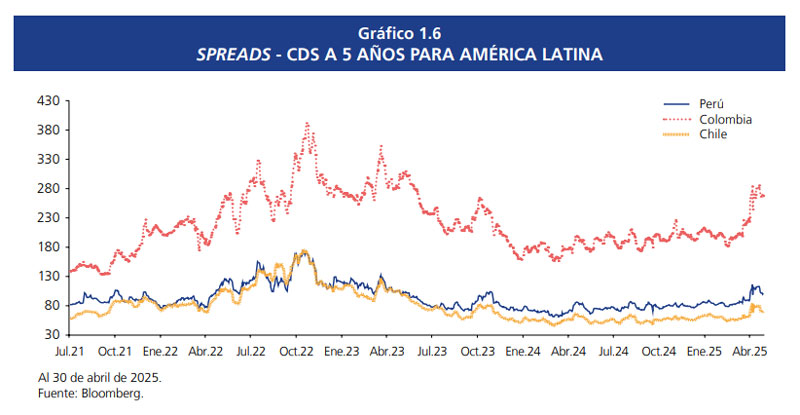

6. En lo que va del año 2025, los indicadores de percepción de riesgo para América Latina se incrementaron levemente, dado que los efectos negativos en un entorno de mayor volatilidad internacional se atenuaron por el buen desempeño de los precios de los commodities, la reducción de tasas de interés por parte de algunos bancos centrales y la mayor resiliencia macroeconómica de la región.

La resiliencia mostrada por la región también reflejó el efecto positivo de políticas fiscales prudentes y de una diversificación de socios comerciales, particularmente con Asia y otras economías emergentes, lo que redujo la exposición directa a los choques arancelarios. Además, una parte de esta fortaleza se explica porque los países de la región están sujetos a una menor tasa de arancel recíproco, dado que mantienen déficits comerciales con EE.UU., lo que atenuó el impacto directo de las medidas arancelarias sobre sus exportaciones.

Sin embargo, tras el anuncio de aranceles recíprocos entre EE.UU. y China en abril, se registró un repunte en los indicadores de riesgo soberano de la región, incluyendo un aumento en los Credit Default Swaps (CDS) a cinco años, en un contexto de mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas internacionales. Este deterioro reflejó los temores de una desaceleración del crecimiento global y un posible deterioro de las condiciones comerciales internacionales, lo que afectó particularmente a los países emergentes con alta dependencia de exportaciones de materias primas.

No obstante, desde la segunda quincena de abril, la volatilidad comenzó a moderarse, impulsada por señales de una desescalada de las tensiones comerciales, lo que ha favorecido una recuperación parcial del apetito por riesgo hacia activos de la región. Cabe señalar que el impacto de estas tensiones no ha sido homogéneo entre los países, ya que depende de sus diferencias estructurales, fortalezas macroeconómicas y marcos de política económica, así como de la presencia de factores de riesgo internos, tales como incertidumbre política, fragilidad fiscal o tensiones sociales, que pueden amplificar la percepción de riesgo idiosincrático.

7. El sistema financiero se mantiene robusto para poder afrontar la materialización de escenarios macroeconómicos adversos, asociado a un entorno de mayor volatilidad en los mercados financieros gatillado por las políticas comerciales de Estados Unidos. Así, el sistema financiero muestra una sólida posición de solvencia y liquidez, mostrando una recuperación sostenida en sus indicadores de rentabilidad y riesgo de crédito, luego de haber sido afectados por los eventos macroeconómicos adversos del año 2023 (tales como fenómenos climáticos y protestas sociales). Además, las colocaciones están creciendo a un ritmo moderado en los segmentos de menor riesgo y se mantiene una baja dolarización de los créditos, así como menores niveles de pasivos externos. Todo ello refleja mejores condiciones iniciales del sistema para afrontar contextos adversos.

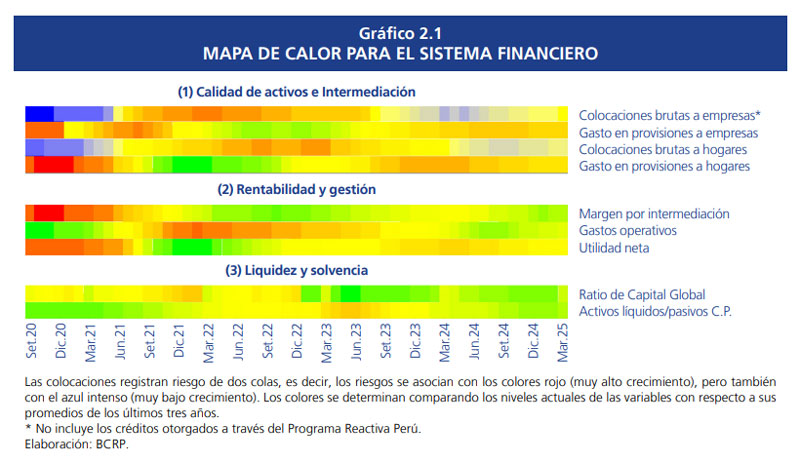

El siguiente mapa de calor (heatmap) ilustra la evolución de un grupo de indicadores asociados con el ciclo crediticio. En el mapa, los colores amarillos se asocian a periodos de normalidad, los verdes describen una situación excepcionalmente favorable, los naranjas de alerta de riesgo y los rojos intensos describen situaciones en las que se materializan potenciales riesgos.

El riesgo de crédito ha continuado reduciéndose (tonalidades naranja más tenues en el mapa de calor), proceso que inició en el segundo semestre de 2024, ante las medidas implementadas por las entidades financieras en los últimos dos años para una mejor selección de los deudores y la recuperación de la actividad económica local, luego de un contexto macroeconómico adverso del año 2023.

Como resultado, la rentabilidad ha venido recuperándose sostenidamente (la tonalidad de la utilidad se aproxima hacia el color amarillo de normalidad) sobre todo por el menor gasto de provisiones, aproximándose a los niveles alcanzados previo a la pandemia, lo cual permite reforzar la posición de solvencia de las entidades del sistema financiero.

Las colocaciones muestran una moderada recuperación en los segmentos de menor riesgo de crédito, lo cual refleja una mayor demanda por crédito de las empresas de mayor tamaño y una estabilización en los segmentos de mayor riesgo como la cartera minorista, aunque en niveles bajos, al mantenerse los criterios de originación más conservadores en los créditos de consumo y a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme). Asimismo, la dolarización de las colocaciones se mantiene estable, gracias a las medidas macroprudenciales implementadas en años anteriores para reducir la dolarización del crédito.

Por su parte, los indicadores de liquidez se mantienen holgados, como resultado del bajo dinamismo de las colocaciones y por el mayor crecimiento de los depósitos. Además, la dolarización de los depósitos se mantiene estable y los pasivos externos del sistema son bajos, los cuales reducen las vulnerabilidades del sistema ante eventuales choques financieros globales.

Finalmente, la solvencia continúa como la principal fortaleza del sistema financiero. El amplio excedente de capital le permitiría al sistema afrontar la materialización de escenarios macroeconómicos adversos, preservándose la función de intermediación financiera hacia el sector real de la economía.

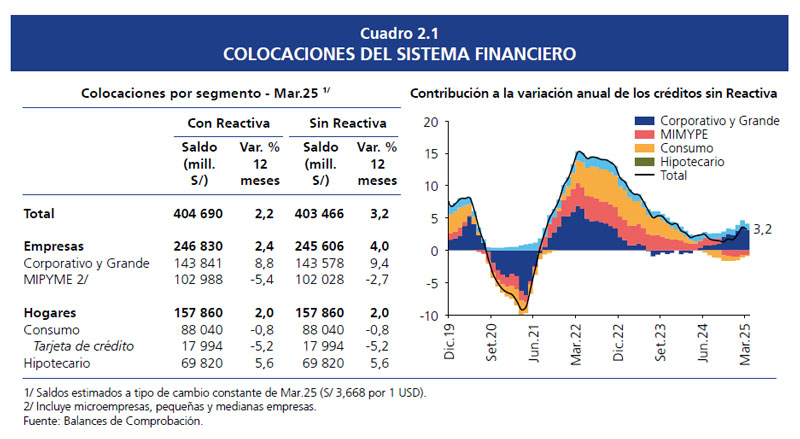

8. El crecimiento de las colocaciones del sistema financiero viene recuperándose gradualmente, impulsado principalmente por el crédito a las empresas de mayor tamaño, en línea con el mejor dinamismo de la actividad económica. Los préstamos corporativos y a las grandes empresas vienen mostrando una evolución favorable, los cuales fueron originados principalmente en los bancos grandes.

En contraste, los créditos minoristas aún muestran un bajo dinamismo ante los criterios de originación más conservadores implementados por las entidades financieras como respuesta al deterioro de estos préstamos durante 2023. No obstante, se evidencia señales de una estabilización de la cartera minorista en los últimos meses ante la moderación del riesgo de crédito y el mayor crecimiento de la actividad económica observado en el primer trimestre de 2025, en un entorno de bajos niveles de inflación.

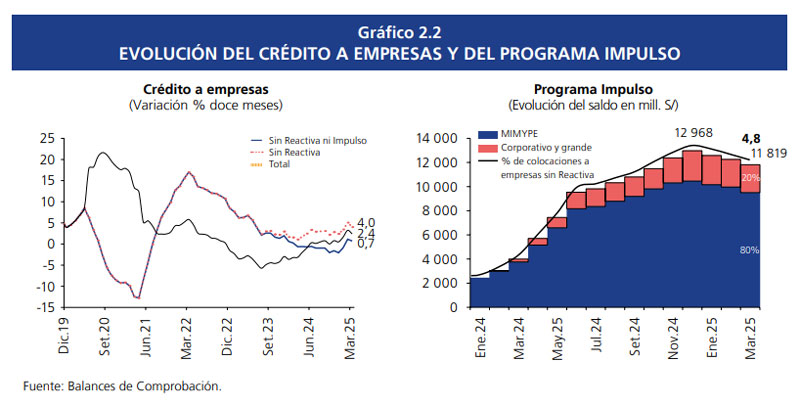

9. En la cartera de las empresas, la recuperación ha sido impulsada por una mayor demanda de financiamiento de capital de trabajo y reposición de inventario de las empresas de mayor tamaño. En contraste, la dinámica de la cartera de las mipyme se ha estabilizado, aunque en niveles bajos, gracias al programa Impulso Perú.

El crédito a los corporativos y a las grandes empresas muestra un moderado crecimiento, en línea con la gradual recuperación económica y los mejores indicadores de confianza empresarial. Por sector económico, el crecimiento de los créditos se dio principalmente en los sectores de comercio y servicios, los cuales están más ligados a la demanda interna.

En la cartera mipyme, el programa Impulso MYPERU ha ayudado a moderar su desaceleración, la cual fue causada por el contexto de mayor riesgo derivado de las condiciones económicas adversas del año 2023, que llevó a las entidades a implementar criterios más conservadores en la originación de los nuevos créditos. El programa brindaba la garantía del gobierno a los créditos otorgados a las empresas beneficiarias y culminó a fines de 2024. A marzo de 2025, los créditos otorgados bajo dicho programa registraron una participación de 4,8 por ciento en los créditos a las empresas (sin considerar Reactiva) y de 10,2 por ciento en la cartera mipyme.

Como resultado, se observa una dinámica heterogénea por segmento de crédito. Así, los créditos a los corporativos y a las grandes empresas crecieron en 9,4 por ciento en los últimos doce meses, sin Reactiva, mientras los créditos a las mipyme se contrajeron en 2,7 por ciento en el mismo periodo. El nivel de ambos segmentos se ha visto afectado por el reciente cambio normativo que, entre otras disposiciones, modificó la definición de medianas empresas1, lo cual implicó la reclasificación de las empresas entre segmentos. Sin dicho cambio normativo, se estima que el segmento de corporativos y grandes empresas, sin Reactiva, habría crecido en 5,5 por ciento, mientras que el de las mipyme lo habría hecho en 3,2 por ciento.

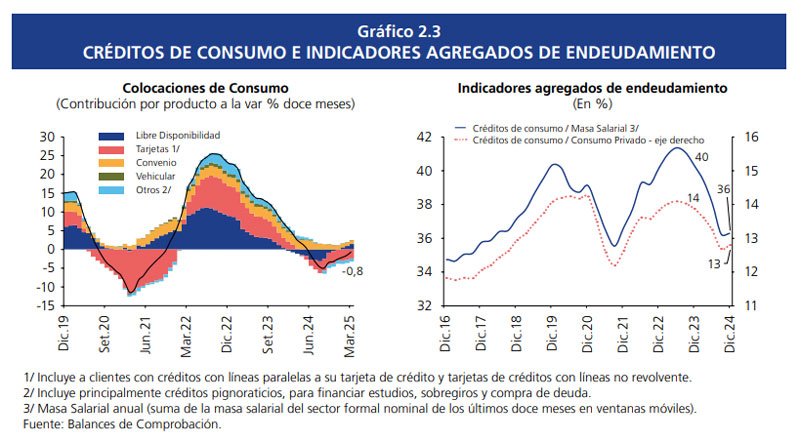

10. El crédito de consumo muestra un bajo dinamismo ante las políticas crediticias más conservadoras por parte de las entidades del sistema financiero, pero viene mostrando señales de ir estabilizándose en los últimos meses, en línea con la mejora del riesgo de crédito y la evolución favorable del empleo.

La desaceleración de los créditos de consumo observada en los últimos dos años se ha registrado en un contexto de mayor riesgo de crédito originado por los choques macroeconómicos adversos del año 2023, que afectaron la capacidad de pago de los deudores. Ante ello, las entidades financieras tomaron medidas para controlar el deterioro en dicha cartera, a través de ajustes en los modelos de selección de clientes. Asimismo, se incrementaron los castigos de créditos en impago. Esto afectó principalmente a la cartera de tarjetas de crédito y a los préstamos personales de libre disponibilidad (ambos productos de mayor riesgo), mientras que los créditos por convenio, cuya cobranza se efectúa mediante descuento por planilla del deudor (producto de menor riesgo), se vieron menos afectados por los choques adversos. No obstante, se observa una gradual recuperación de los préstamos de libre disponibilidad en los meses recientes, en respuesta a la mejora en la calidad crediticia de los deudores y a la evolución del empleo.

En línea con la evolución del crédito de consumo y la recuperación del empleo, el endeudamiento agregado de los hogares se ha venido reduciendo, medido como el ratio del saldo de créditos de consumo sobre la masa salarial formal o el consumo privado. Ello indicaría, en términos agregados, una menor presión de la deuda sobre los hogares.

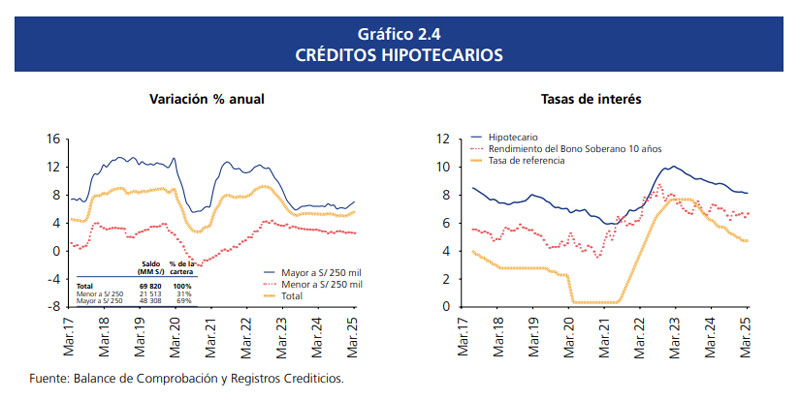

11. El crédito hipotecario muestra tasas de crecimiento estables, aunque en niveles menores a los registrados en períodos previos a la pandemia. No obstante, las tasas de interés vienen reduciéndose, lo cual podría impulsar el dinamismo de esta cartera en los siguientes meses.

El bajo crecimiento de las hipotecas refleja principalmente una menor demanda por créditos hipotecarios de mayor monto (sobre S/ 250 mil), asociados a los hogares de mayores ingresos, los cuales representan la mayor parte de la cartera hipotecaria (69 por ciento). En cambio, los créditos menores a S/ 250 mil muestran un dinamismo similar al observado previo a la pandemia, apoyados por la evolución de los préstamos financiados con recursos del Fondo Mivivienda, los cuales representan el 44 por ciento del saldo de dicha cartera y cuentan con garantías parciales en caso de incumplimiento de las obligaciones.

Es importante notar que las tasas de los créditos hipotecarios han venido reduciéndose gradualmente desde 2023, en línea con la menor tasa de política monetaria del BCRP y de los BTP. Ello, sumado a las expectativas de crecimiento de la actividad económica y del empleo, favorecería a un mayor incremento de cartera hipotecaria en próximos períodos, lo cual se viene observando ligeramente en los meses recientes.

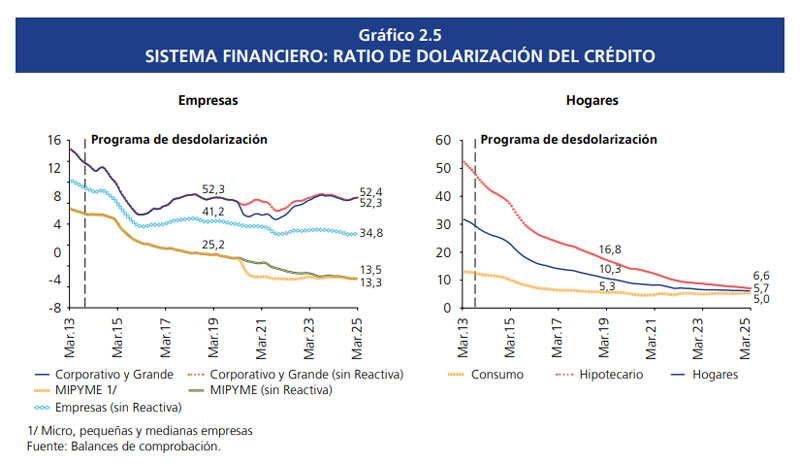

12. La dolarización de los créditos del sistema financiero se mantiene estable y por debajo del nivel registrado previo a la pandemia. Los créditos a los corporativos y a las grandes empresas otorgados por el sistema financiero registran un ratio de dolarización similar al nivel previo a la pandemia (alrededor de 52,3 por ciento), con una ligera reducción desde el año previo. Cabe señalar que las empresas de mayor tamaño suelen estar cubiertas del riesgo cambiario por tener ingresos en dólares (por ejemplo, las empresas vinculadas al comercio exterior) o por adquirir coberturas cambiarias (tales como forwards de monedas).

Además, los otros segmentos de crédito (mipyme, consumo e hipotecario), mantienen bajos niveles de dolarización, sobre todo los hogares muestran ratios de dolarización de un dígito. En el caso particular de las mipyme, las medianas empresas cuentan con un ratio de dolarización de 38,1 por ciento a marzo de 2025, mostrando una mayor exposición al riesgo de descalce de monedas, mientras que las micro y las pequeñas empresas muestran bajos niveles de dolarización (0,4 y 5,4 por ciento, respectivamente).

Estos deudores generan sus ingresos principalmente en soles y no suelen contar con mecanismos de cobertura adecuados, por lo que es importante evitar una alta exposición al riesgo de descalce de moneda entre sus ingresos y obligaciones. Así, es favorable contar con bajos ratios de dolarización en estos segmentos, con el objetivo de reducir los riesgos a la estabilidad del sistema, tendencia que ha sido apoyada por el programa de desdolarización del crédito del BCRP y por la estabilidad de la moneda nacional.

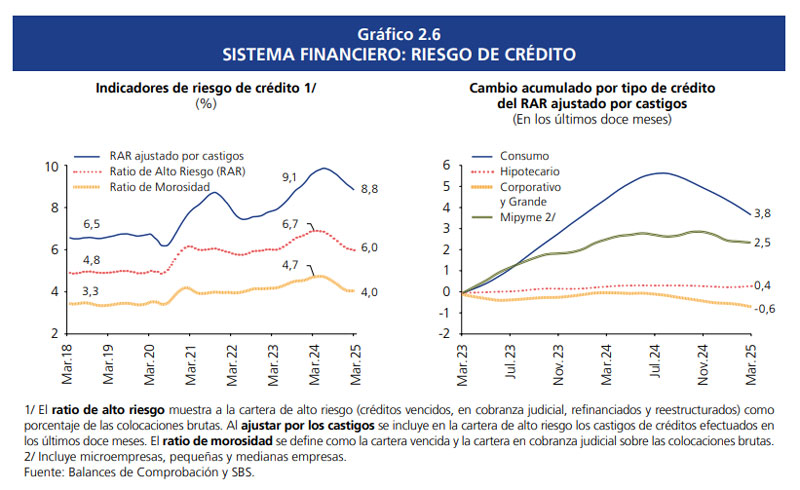

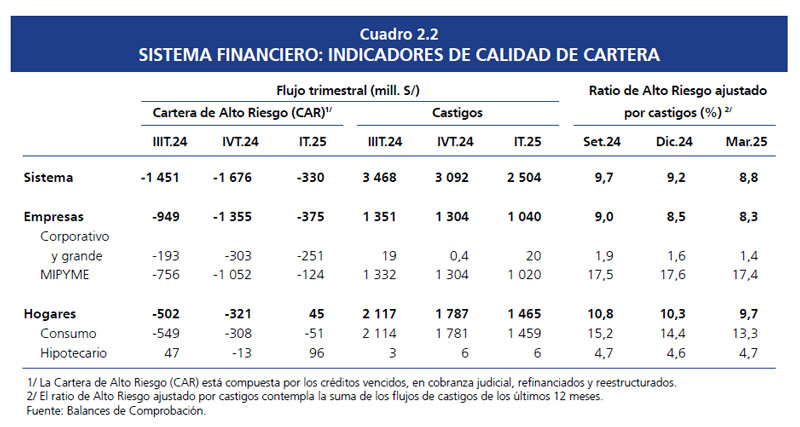

13. Los indicadores de riesgo de crédito siguieron disminuyendo en lo que va del año 2025, especialmente en la cartera de consumo, ante el favorable dinamismo de la actividad económica y del empleo. Así, se vienen consolidando los resultados de los ajustes en la política crediticia efectuados por las entidades financieras para lograr una mejor selección de los clientes y una cobranza más eficiente de las deudas.

El riesgo de crédito en la cartera mipyme también viene moderándose ante la mejor originación y la cobranza de las entidades microfinancieras, así como por el proceso de limpieza en la cartera de las medianas empresas efectuado por los bancos. Además, la cartera hipotecaria no ha mostrado cambios significativos en sus indicadores de riesgo de crédito en los últimos años, mientras que en los corporativos y grandes empresas se viene observando una mayor recuperación de deuda atrasada en diferentes sectores económicos, entre ellos, comercio y servicios.

Cabe indicar que el deterioro de la calidad de la cartera de los últimos años se ha materializado, en su mayoría, en los castigos de cartera (créditos deteriorados e íntegramente provisionados que han sido retirados del balance), lo cual explica el alto nivel del ratio de alto riesgo ajustado por castigos. No obstante, también viene observándose una gradual moderación de los créditos castigados en los últimos trimestres ante las favorables condiciones macroeconómicas que vienen incidiendo positivamente en la capacidad de pago de los deudores.

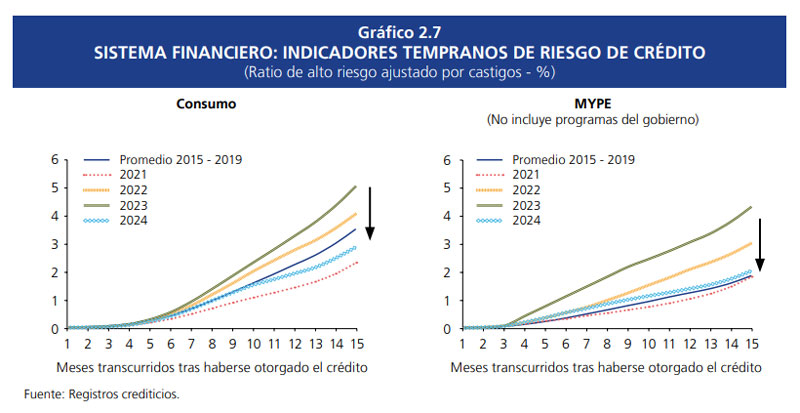

14. Los créditos otorgados desde el año anterior vienen mostrando un mejor comportamiento de pago, reflejando los criterios de originación conservadores y la recuperación de la actividad económica.

El siguiente gráfico compara el nivel de deterioro de los créditos por año de originación (por cosecha anual), en las carteras de consumo y mipyme. Así, para un determinado año, se agrupan todos los créditos otorgados en dicho periodo y se les realiza un seguimiento mensual de la evolución del deterioro en este grupo de créditos. Tras ello, se compara la dinámica del deterioro de los créditos otorgados en diferentes años.

Así, se observa que los créditos más recientes, aquellos desembolsados desde el año 2024, exhiben mejores métricas de riesgo, mientras que los otorgados en el año 2023 muestran los mayores deterioros al haber sido más afectados por las condiciones macroeconómicas adversas de ese año (entre ellos, los conflictos sociales y los fenómenos climatológicos).

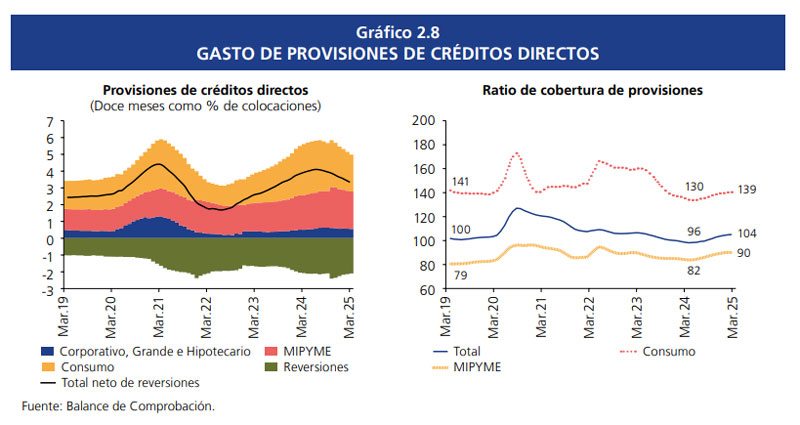

15. Como resultado de la mejora del riesgo de crédito, el gasto de provisiones viene reduciéndose, en mayor medida en la cartera de consumo. Asimismo, el sistema cuenta con adecuados niveles de cobertura de la cartera de alto riesgo con el saldo actual de provisiones. En el segmento de consumo, los principales bancos y las entidades especializadas en este segmento vienen liderando la reducción del gasto de provisiones, especialmente en los productos de los préstamos personales de libre disponibilidad y en las tarjetas de crédito.

Por su parte, el sistema financiero cuenta con un ratio de cobertura de provisiones (saldo de provisiones sobre la cartera de alto riesgo) en niveles similares a los registrados previo a la pandemia y ha venido mejorando en los últimos trimestres ante la reducción del riesgo de crédito. Cabe indicar que el saldo de provisiones incluye un nivel de provisiones voluntarias de S/ 4,2 mil millones (equivalente a 1,04 por ciento de las colocaciones). Así, el mejor control del riesgo de crédito, junto con los altos ratios de cobertura (especialmente en la cartera de consumo), permiten que el sistema financiero tenga una mayor capacidad para poder afrontar potenciales escenarios macroeconómicos adversos.

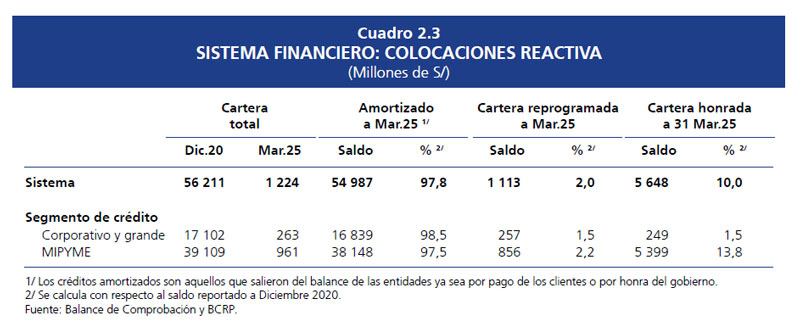

16. La cartera del programa Reactiva sigue reduciéndose de una manera sostenida, principalmente, debido a los pagos realizados por las empresas beneficiarias. Ante ello, el saldo actual representa solo el 2,2 por ciento del valor total del programa y el 0,3 por ciento del saldo total de créditos del sistema financiero.

El saldo a marzo de 2025 asciende a S/ 1 224 millones y se compone principalmente de créditos a medianas y pequeñas empresas que se acogieron a los beneficios de reprogramación, obteniendo periodos de gracia adicionales. La mayoría del saldo de la cartera Reactiva corresponde a deudores con clasificación Normal o CPP.

La cartera reprogramada de Reactiva equivale a S/ 1 113 millones, de los cuales S/ 822 millones corresponden a la primera modalidad de reprogramación, a la cual se pudo acceder hasta el 31 de diciembre de 2021, por lo que los periodos de gracia de estos créditos ya vencieron. El saldo de créditos pertenecientes a la segunda modalidad de reprogramación, que estuvo vigente hasta setiembre de 2023, asciende a S/ 291 millones.

La cartera honrada del programa representa el 10 por ciento de la cartera original, y los honramientos mensuales (como porcentaje del saldo pendiente) muestran una tendencia decreciente desde la segunda mitad de 2023. Por segmento de crédito, las mipyme muestran los mayores niveles de honramiento y de reprogramaciones en la cartera Reactiva. En el caso hipotético que toda la cartera pesada actual de Reactiva (créditos con calificación Deficiente, Dudoso o Pérdida) pase a ser honrada, el monto total honrado podría alcanzar el 11 por ciento de la cartera original.

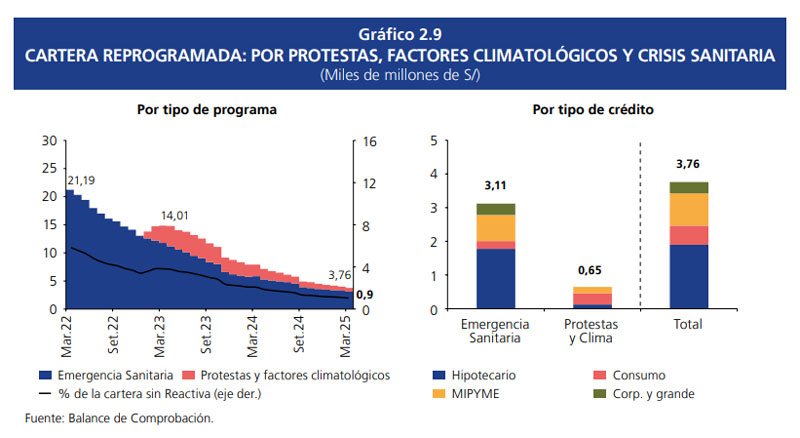

17. La exposición del sistema financiero a la cartera reprogramada por la crisis sanitaria, protestas sociales y los fenómenos climatológicos se ha reducido de manera significativa, por lo que esta cartera no tendría impacto relevante en la evolución del riesgo de crédito. La contracción de esta cartera se debe a la reanudación de pagos y al sinceramiento de la calidad crediticia de algunos de estos deudores en periodos previos

La cartera reprogramada total muestra una sostenida reducción y actualmente alcanza un nivel de S/ 3,76 mil millones, equivalente al 0,9 por ciento de las colocaciones del sistema financiero (sin contar el programa Reactiva). A nivel de entidades financieras individuales, la mayoría tiene una baja exposición a esta cartera (menor al 1,5 por ciento de sus respectivas colocaciones).

Por tipo de crédito, la cartera está compuesta principalmente por créditos hipotecarios y a las mipyme reprogramados por la crisis sanitaria. De otro lado, la cartera pesada (deudores con calificación Deficiente, Dudoso y Pérdida) equivale al 31,2 por ciento, la cual se encuentra mayoritariamente provisionada. Cabe señalar que cerca de la mitad de esta cartera total son créditos hipotecarios, los cuales cuentan con garantías que reducen las pérdidas esperadas.

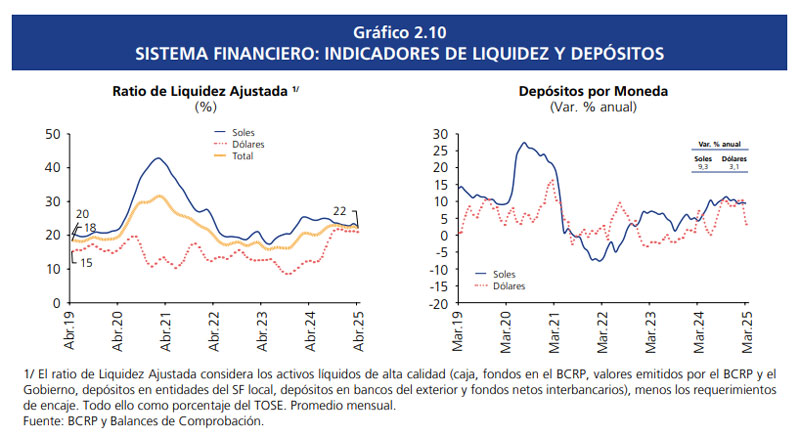

18. Los indicadores de liquidez del sistema financiero se encuentran holgados, por encima de los niveles registrados previo a la pandemia. En particular, el nivel de liquidez en dólares del sistema financiero, así como los altos niveles de reservas internacionales del BCRP, permitirían afrontar escenarios de riesgo por eventuales salidas de capitales asociadas a un entorno de mayor volatilidad en los mercados financieros globales, preservándose la estabilidad del sistema.

El incremento de la liquidez en dólares, que se registró en mayor medida en el segundo semestre de 2024, se debe a la compra de dólares de las entidades financieras al sector real, especialmente a las empresas relacionadas al comercio internacional ante el superávit de la balanza comercial, y al sector financiero, en particular a las AFP que vendieron una parte de su cartera del exterior para atender los retiros de fondos de pensiones, así como a los inversionistas no residentes que incrementaron sus tenencias de bonos del gobierno peruano.

A marzo de 2025, el sistema financiero cuenta con un excedente de liquidez en moneda extranjera por USD 9 026 millones (activos líquidos de alta calidad menos requerimientos de encaje en dicha moneda), lo que representa el 3,8 veces los pasivos con el exterior de corto plazo del sistema.

Por otra parte, los indicadores de liquidez en soles se han mantenido estables en lo que va del año 2025, en un contexto de mayor captación de depósitos y de moderado dinamismo de las colocaciones. Los activos líquidos se mantienen principalmente como fondos disponibles en cuentas del BCRP y en CD BCRP, así como instrumentos de deuda del gobierno.

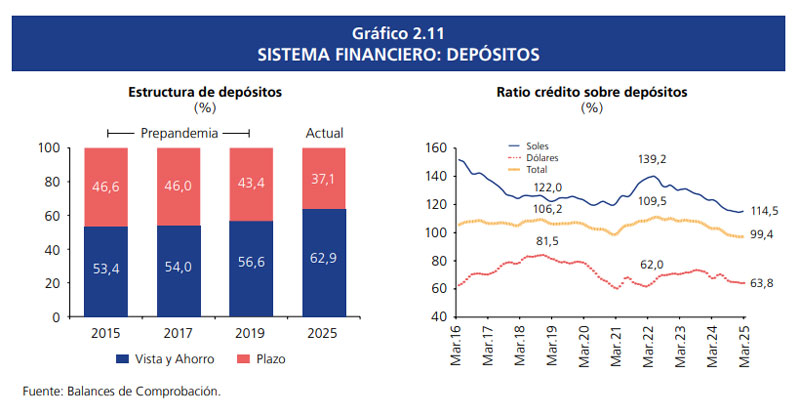

En cuanto a los depósitos totales, el crecimiento se explica por los mayores fondos disponibles de los hogares resultante de los retiros de los fondos de pensiones efectuado en el año anterior, así como por los mayores fondos de las empresas del sector real, en línea con el renovado dinamismo de la actividad económica que eleva los saldos operativos de las empresas.

Adicionalmente, se observa una mayor participación de las modalidades de captación más liquidas y menos onerosas. Así, los depósitos a la vista y de ahorro crecieron más que los depósitos a plazo en los últimos doce meses (11 y 1 por ciento, respectivamente), en un contexto de gradual reducción de las tasas de interés pasivas. Esta dinámica reduce el gasto financiero de las entidades, lo que favorece el margen por intermediación, pero que, de acentuarse, podría dificultar el calce de plazos entre las fuentes de financiamiento y los créditos otorgados, sobre todo con los de mayor plazo.

Respecto a los ratios de créditos sobre depósitos, estos indicadores han disminuido en los últimos doce meses, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, lo cual reduce los riesgos de liquidez estructural del sistema, especialmente por riesgos asociados a escenarios de alta volatilidad de los mercados internacionales y de salidas abruptas de capital.

19. La dolarización de las fuentes de financiamiento se ha mantenido estable y en sus niveles más bajos en los últimos años. Además, la dependencia del sistema financiero por el fondeo externo es baja.

La menor dolarización de los pasivos en la última década refleja la confianza de los agentes económicos en la moneda local para fines transaccionales y de ahorro. Ello, a su vez, ha sido apoyado por las políticas macroprudenciales implementadas por el BCRP para reducir la dolarización de la economía y así controlar, preventivamente, los riesgos asociados a vulnerabilidades externas por potenciales episodios de turbulencias en los mercados financieros internacionales.

Con respecto a la dependencia al fondeo con el exterior (adeudados, bonos en moneda extranjera y depósitos de no residentes sobre pasivos totales), la cual sería la fuente de mayor riesgo si se gatillan periodos de alta aversión al riesgo a nivel internacional, resalta su sostenida tendencia decreciente, representando actualmente solo el 7 por ciento de los pasivos totales del sistema, en comparación al 23 por ciento en el año 2013. Además, el fondeo con el exterior es en su mayoría de largo plazo, lo cual reduce el riesgo de tener que renovar dicho fondeo en condiciones adversas.

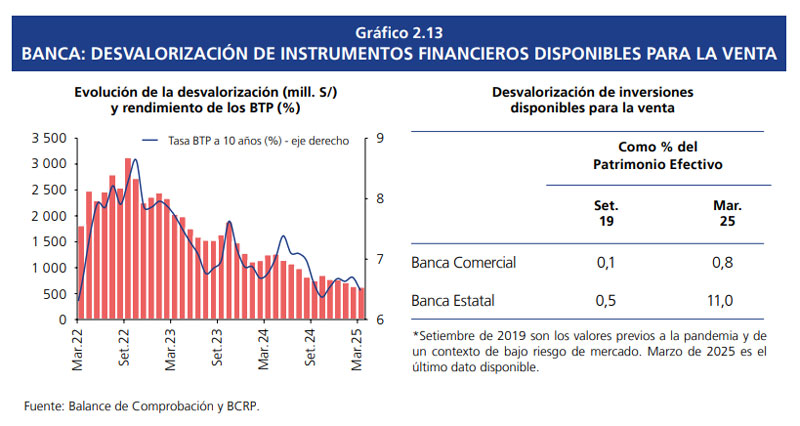

20. La tenencia de Bonos del Tesoro Público (BTP) por parte de los bancos, que forman parte de los activos líquidos, ha venido recuperando su valor en los últimos años, en línea con las menores tasas de interés observadas. Esto brinda a las entidades financieras una mayor capacidad para afrontar un potencial incremento en el riesgo de mercado por la mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales.

Asimismo, la participación de los bonos soberanos en la estructura de los activos líquidos es moderada, por lo que la exposición del sistema financiero al riesgo de tasa de interés no representa un riesgo significativo. Además, los BTP tienen una participación minoritaria en la estructura de los activos de la banca. A marzo de 2025, la banca tiene una cartera de BTP por S/ 43 793 millones2, que representa el 31,2 por ciento de los activos líquidos (fondos disponibles y valores emitidos por el BCRP y el gobierno) y el 8,0 por ciento de los activos totales.

La cartera de BTP había registrado una desvalorización en el año 2022 que llegó a representar el 4,5 por ciento del patrimonio efectivo de la banca, en un contexto de aumentos de las tasas de interés. No obstante, desde 2023 (en un escenario de menores tasas de interés), los BTP vienen mostrando una reducción en sus tasas de interés y un aumento en sus precios, lo cual ha revertido gradualmente las desvalorizaciones mencionadas hasta un nivel equivalente al 0,8 por ciento del patrimonio efectivo a marzo de 2025. La reducción de las tasas de interés de los BTP está en línea con la evolución de la tasa de política monetaria del BCRP y de las tasas de interés internacionales. Cabe señalar que estas desvalorizaciones que actualmente tienen las entidades ya se encuentran computadas en el patrimonio efectivo y, por ende, en los indicadores de solvencia.

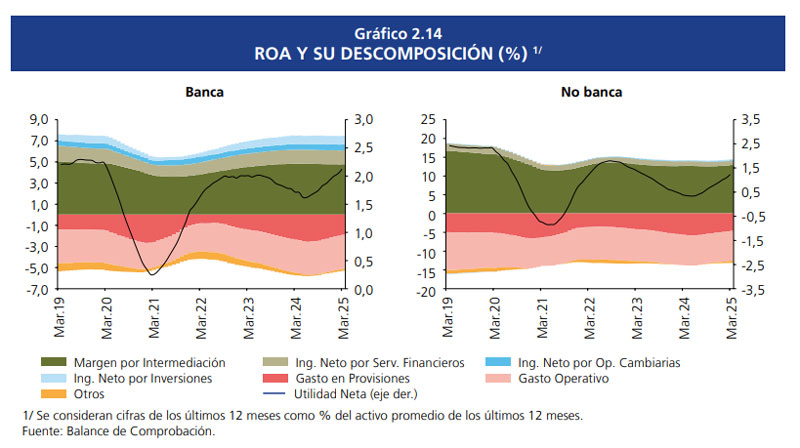

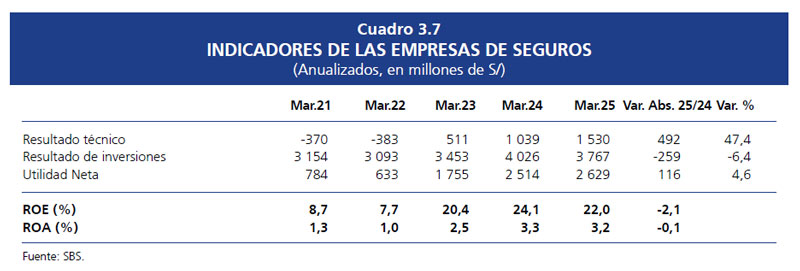

21. La rentabilidad del sistema financiero muestra una sostenida recuperación desde la segunda mitad de 2024, aproximándose a los niveles alcanzados previo a la pandemia, lo cual se debe principalmente por la disminución en el riesgo de crédito que se ha traducido en un menor gasto de provisiones. No obstante, a nivel de entidades, la evolución es heterogénea.

Por grupo de entidades, la banca muestra una rentabilidad que se aproxima a su nivel alcanzado previo a la pandemia, en particular en los bancos grandes, mientras que las entidades no bancarias, cuyas carteras se enfocan en créditos a las MYPE y de consumo, registran una recuperación más lenta, sobre todo por el impacto en su margen por intermediación del menor dinamismo de las colocaciones y el costo de fondeo más oneroso, principalmente a través de depósitos a plazo.

Por componentes de la rentabilidad, el ratio de gasto de provisiones sobre activos se redujo con mayor rapidez en los bancos grandes y en las entidades especializadas en créditos por consumo, como resultado de la mejora en sus procesos de originación de créditos y en la cobranza de la cartera, en un contexto de recuperación de la actividad económica.

Los gastos operativos también se han mantenido relativamente estables, sobre todo en la banca, en parte, por las inversiones realizadas en los procesos de transformación digital (TD), que vienen siendo acompañados con mayor uso de la inteligencia artificial. Por su parte, en las entidades no bancarias, las cuales también vienen realizando inversiones en TD, este gasto se ha venido reduciendo ante la búsqueda de eficiencias operativas, en un contexto de un menor dinamismo de la cartera minorista (actividad que es más intensiva en canales físicos).

El margen por intermediación, ingreso por crédito menos los costos de fondeo, se ha mantenido relativamente estable, ya que los menores gastos financieros por la reducción de tasas de interés pasivas han sido compensados por unos ingresos que se han visto moderados por el bajo dinamismo de las colocaciones. En este contexto, las entidades no bancarias y algunos bancos medianos registran un margen por intermediación que se mantiene en niveles por debajo de los alcanzados previo a la pandemia.

El ingreso neto por inversiones (especialmente por la cartera de BTP y CDBCRP) se ha mantenido relativamente estable en 0,8 por ciento de los activos, al igual que el ingreso neto por operaciones de compra y venta de moneda extranjera con el público (0,5 por ciento del activo).

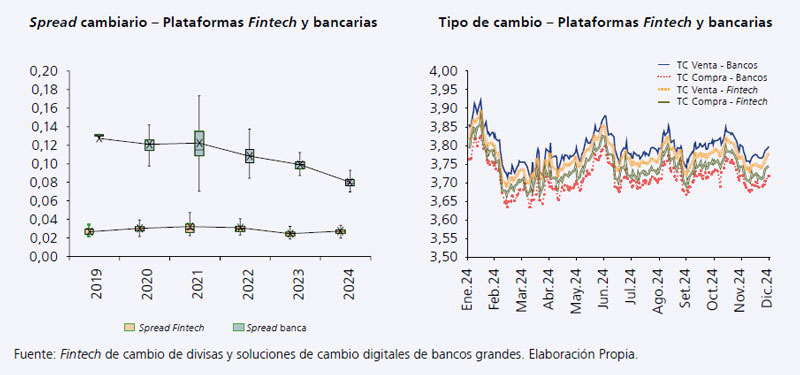

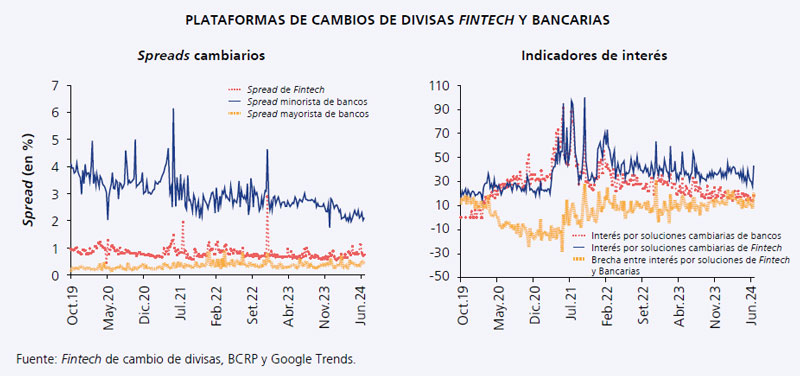

Cabe indicar que en el mercado spot de cambio de moneda con el público, se observa un crecimiento sostenido de las casas de cambio digitales, tanto en número como volumen de operaciones, lo cual estaría intensificando la competencia con el sistema financiero en la oferta de este servicio. Estas plataformas digitales ofrecen mejores tipos de cambio y una experiencia de usuario más ágil respecto a los canales tradicionales del sistema financiero. En este sentido, Hinostroza y Ramírez (2024) 3 encuentran evidencia de que los spreads de tipo de cambio ofrecidos por los bancos reaccionan a la presión competitiva ejercida por las Fintech. El siguiente recuadro analiza la dinámica de este mercado.

La dolarización financiera de la economía peruana, si bien se ha venido reduciendo sostenidamente en los últimos años, aún registra niveles moderados, lo que genera una demanda específica por el servicio de compraventa de moneda extranjera, tanto de personas naturales como de personas jurídicas.

Dado que algunos bienes y servicios (particularmente insumos y bienes intermedios), así como ciertas deudas, están denominados en dólares, mientras que los ingresos se perciben mayoritariamente en soles, el modelo de cambio de divisas fue adquiriendo una relevancia creciente. Tradicionalmente, este servicio ha sido ofrecido por entidades financieras, casas de cambio y cambistas informales. No obstante, estas alternativas implican spreads diferenciados entre los tipos de cambio de compra y venta ofrecidos; inclusive, algunas de estas alternativas implican transacciones por medios físicos, lo que puede conllevar diversos riesgos para el usuario.

Con el auge de la digitalización post pandemia, las Fintech especializadas en cambio de divisas (o casas de cambio digital) comenzaron a ganar protagonismo, consolidándose como uno de los principales segmentos o verticales del ecosistema por número de empresas, además de las Fintech de financiamiento y de pagos. De acuerdo con EY Law, se registraron 27 Fintech de cambio de divisas en 2024 versus 32 en 2021, lo que podría ser una señal de consolidación temprana de este segmento.

La propuesta innovadora de estas empresas, al operar de manera 100 por ciento digital mediante transferencias bancarias, les permite ofrecer condiciones más favorables para el usuario (mejores tipos de cambio) y, en varios casos, con una mejor experiencia de cliente4. Ello ha propiciado un entorno financiero más competitivo, reflejado en una mejora de los spreads cambiarios ofrecidos, beneficiando no solo a los clientes de las Fintech sino también a los usuarios minoristas del sistema financiero, casas de cambio y cambistas (que es el segmento de clientes que atienden las Fintech). Así, el spread cambiario promedio de las soluciones bancarias de cambio de monedas pasó de representar 4,8 veces el de las Fintech en 2019 a 2,9 veces en 2024.

De manera similar a la mayoría de los segmentos Fintech, las casas de cambio digitales no están sujetas a una regulación específica que supervise integralmente sus operaciones, salvo la normativa de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que aplica también a las casas de cambio tradicionales (que atienden por medios físicos).

Cabe indicar que existe limitada disponibilidad de información pública sobre estas entidades, lo que impide conocer con precisión el número y volumen de las operaciones de cambio de moneda extranjera que se realizan a través de estas plataformas. En ese contexto, se han realizado coordinaciones con diversas Fintech de cambio de divisas, a fin de que reporten, de forma periódica, información agregada sobre sus operaciones. Actualmente, se cuenta con información actualizada, con datos a diciembre de 2024, de una muestra de 11 empresas de un total de 27 Fintech que operan en este segmento5.

Estadísticas agregadas de la muestra de empresas Fintech de cambio de divisas

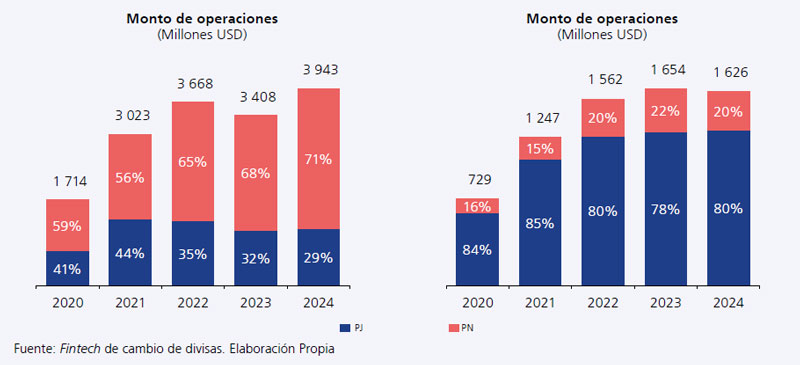

Entre 2020 y 2024, las Fintech de cambio de divisas han realizado operaciones por un monto total acumulado de USD 15,8 mil millones6. En este periodo, el monto de operaciones de cambio ha crecido de forma sostenida, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 23 por ciento. Esta evolución refleja principalmente el mayor dinamismo de las operaciones con personas jurídicas (PJ), las cuales han venido ganando mayor participación en el total de operaciones de estas Fintech en los últimos años (de 59 por ciento en 2020 a 71 por ciento en 2024).

Asimismo, el número de operaciones también ha mostrado una tendencia creciente, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 22 por ciento, aunque en el último año el número de transacciones se mantuvo relativamente estable. Por tipo de cliente, la mayor parte de operaciones corresponde a personas naturales (PN) que representan alrededor del 80 por ciento del total.

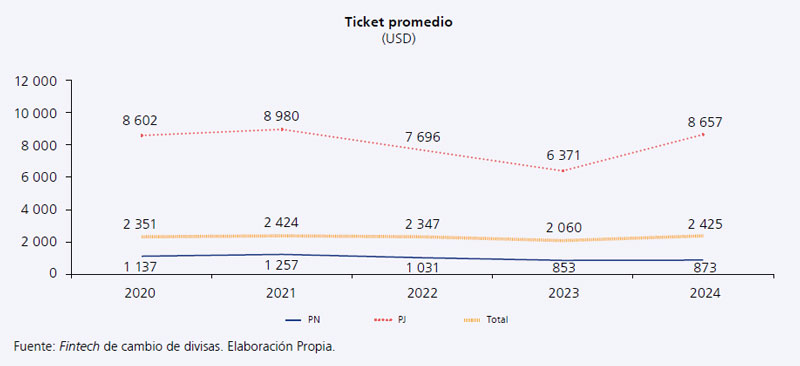

En cuanto a montos promedio por operación, las personas jurídicas registran un ticket promedio más alto (entre USD 6 000 y USD 9 000) que las personas naturales (entre USD 850 y USD 1 250). Por su parte, el ticket promedio de las personas naturales ha mostrado una contracción de 23 por ciento durante el periodo analizado. De acuerdo con lo indicado por las Fintech, si bien individualmente las personas jurídicas operan con mayor frecuencia y por montos más elevados, las personas naturales concentran el mayor número de operaciones de cambio, aunque suelen realizarlas de manera esporádica y por montos menores.

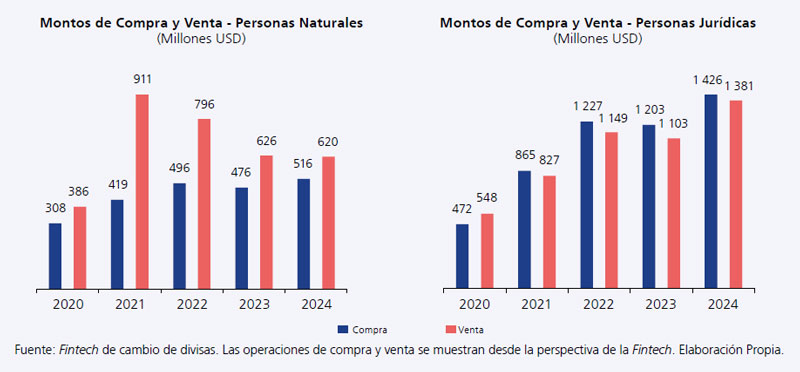

Los montos operados de compra y venta también muestran comportamientos diferenciados por tipo de cliente. En el caso de personas jurídicas, los volúmenes de oferta (compras desde el punto de vista de la Fintech) y demanda de moneda extranjera (ventas desde el punto de vista de la Fintech) son relativamente similares, con ligero predominio de las operaciones de compra. En el caso de personas naturales, se observó un aumento significativo en los volúmenes de venta de las Fintech en 2021, lo que correspondió al periodo electoral, cuando la incertidumbre y volatilidad de los mercados se intensificó y generó presiones de demanda de dólares por parte de los clientes, tendencia que se prolongó hasta los primeros trimestres de 2022.

Esta diferencia en el comportamiento de los clientes sugiere que las personas jurídicas son menos sensibles que las personas naturales ante choques de corto plazo que afecten los mercados financieros, lo que reflejaría que sus decisiones de compra o venta de moneda extranjera obedecen básicamente a necesidades operativas más que a fines especulativos.

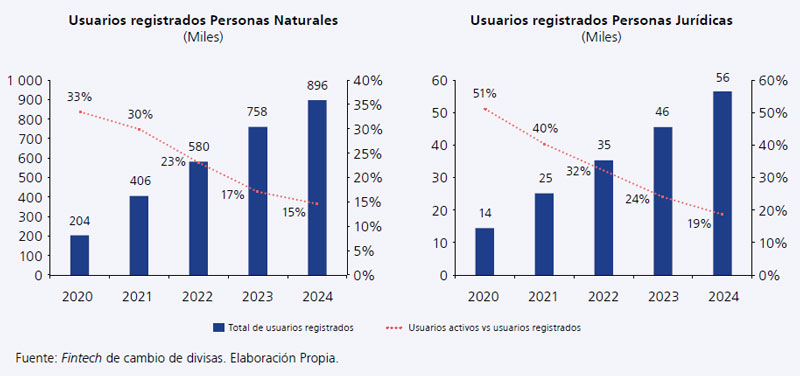

Respecto al número de usuarios registrados en las plataformas digitales de cambio de divisas, se observa un crecimiento sostenido tanto para clientes personas naturales como personas jurídicas, observándose que el número total de usuarios de ambos tipos de cliente se ha cuadruplicado entre 2020 y 2024. No obstante, el número de usuarios activos (que realizan al menos una transacción en el periodo) en cada año reportado se mantiene relativamente estable, por lo que su participación en el total de usuarios registrados decrece, alcanzando el 15 por ciento para personas naturales y el 19 por ciento para personas jurídicas en 2024.

Efecto de las Fintech en la competencia en el mercado minorista de cambio de divisas

Se ha argumentado que los menores costos de las Fintech de cambio de divisas han contribuido a incrementar la competencia en el mercado local de cambio de divisas, incidiendo en que las entidades financieras también mejoren las condiciones que ofrecen por operaciones de cambio de divisas para clientes minoristas.

Hinostroza y Ramirez (2024) exploran empíricamente este fenómeno, evaluando si una mayor competencia en el mercado minorista de cambios de divisas, representada ya sea a través del spread entre los tipos de cambio compra y venta que ofrecen las casas de cambio digital o a través de un mayor interés del mercado en estas soluciones, tiene influencia en las condiciones ofrecidas (spread) por el sistema financiero tradicional para un producto y segmento de mercado similar.

Para ello, se utiliza la siguiente información:

• Spread compra-venta promedio de las plataformas digitales de cambio de divisas y de las plataformas minoristas de cambio de divisas de bancos (en adelante, plataformas bancarias), extraídos diariamente durante el período 2019 – 2024. En general, si bien el spread Fintech se mantuvo en niveles similares durante el período de análisis (y consistentemente por debajo del spread bancario), el spread de plataformas bancarias mostró una tendencia decreciente.

• Indicadores para medir el grado de interés existente en casas de cambio digitales (interés Fintech) y plataformas bancarias (interés Banca) por parte de la población. Ambas se construyen en base a estadísticas de búsquedas Google Trends, debido a que la principal vía para acceder a estas plataformas son las búsquedas en Google.

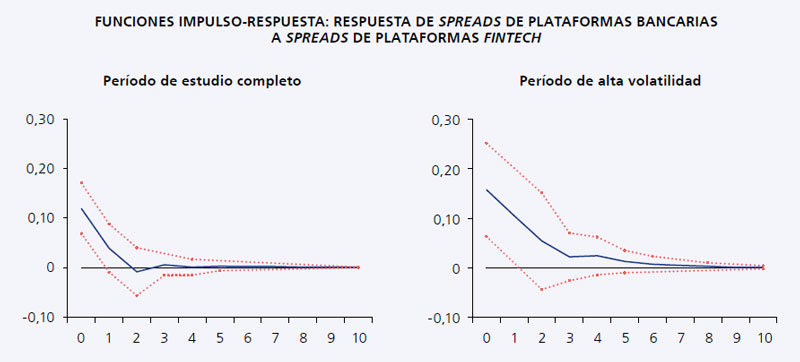

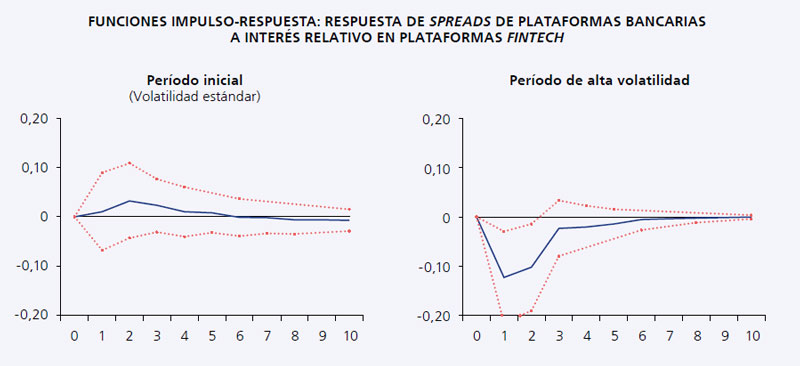

El análisis del efecto de la mayor competencia en los spreads cambiarios de la banca se plantea con la construcción de un modelo estructural de Vectores Autorregresivos (VAR), que analiza el impacto de perturbaciones de distintas fuentes sobre los spreads de las Fintech y Banca. El modelo se evalúa en tres períodos distintos para identificar relaciones consistentes o cambiantes entre las variables: un período caracterizado por alta volatilidad cambiaria resultante de la coyuntura electoral de 2021 (entre octubre de 2019 y mayo de 2021); y dos períodos con volatilidad estándar, situados antes y después del período de alta volatilidad. A partir de ello, se encuentra que:

• Los spreads de plataformas bancarias reaccionan ante caídas en los spreads ofrecidos por plataformas Fintech. Este efecto es de mayor magnitud y relativamente más persistente cuando se analiza el período de alta volatilidad en el tipo de cambio que se originó tras las elecciones en 2021. Por otro lado, no se registra una reacción significativa del spread de Fintech ante impactos al spread bancario. Ello es coherente con el planteamiento de que las Fintech toman iniciativa en fijar precios menores con fines competitivos, que, por ende, no reaccionan ante reducciones de los spreads de plataformas bancarias.

• Los spreads cambiarios de la banca responden de manera negativa ante incrementos en el interés relativo en Fintech, particularmente a partir del período de alta volatilidad post electoral, lo cual sugiere que los bancos han tenido que intensificar sus esfuerzos (con ofertas más atractivas) para mantenerse competitivos una vez que las plataformas de cambios Fintech se hicieron más conocidas y populares en el mercado.

• También debe notarse, de manera complementaria, que la variable de interés relativo en Fintech reacciona ante impactos en los spreads de plataformas Fintech o bancarias, pero de manera diferenciada dependiendo del período de análisis. Así, el interés en Fintech respondía de manera positiva ante incrementos en el spread bancario en el período preelectoral (donde las plataformas bancarias tenían mayor popularidad relativa). En contraste, después de pasada la volatilidad electoral, donde las Fintech ya mostraban mayor popularidad relativa en el mercado, la variable de interés relativo pasó a ser sensible respecto al spread de Fintech, respondiendo positivamente ante reducciones en este.

Los spreads cambiarios del sistema bancario han venido acercándose a los de las empresas Fintech ante su mayor disponibilidad y popularidad de sus servicios, mejorando las condiciones de competencia en el mercado minorista de cambio de divisas, lo que redujo los costos para los clientes financieros.

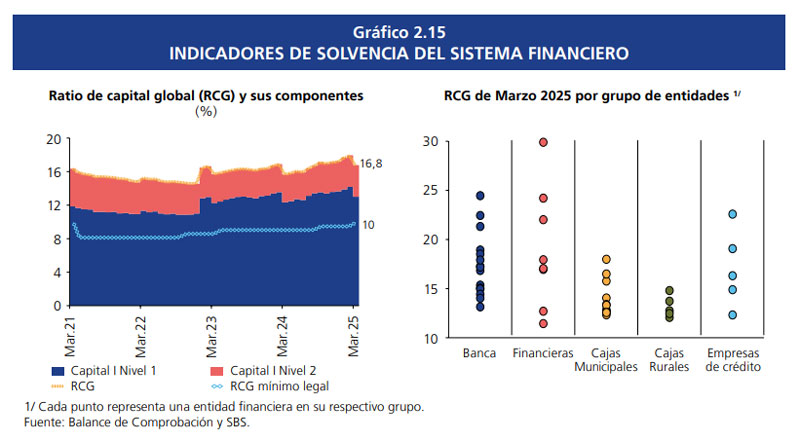

22. El sistema financiero mantiene holgados niveles de solvencia, por encima de los requerimientos mínimos, lo que le permite contar con amplios excedentes de capital para enfrentar potenciales escenarios macroeconómicos adversos.

El ratio de capital global a marzo de 2025 se ubica en 16,8 por ciento, mayor que el mínimo legal vigente de 10 por ciento. Este nivel permite mantener excedentes de capital equivalentes al 8,9 por ciento de las colocaciones (S/ 36,1 mil millones), que fortalecen la capacidad del sistema financiero para absorber choques, preservándose la función de intermediación y el flujo de crédito hacia el sector real de la economía.

Finalmente, debe indicarse que la reducción de 1,2 puntos porcentuales en el ratio de capital global entre febrero (17,9 por ciento) y marzo último se debe, principalmente, al pago de dividendos que realizaron las entidades del sistema financiero, sobre todo en la banca. Así, se estima que durante el año se repartirá dividendos por S/ 8 mil millones (73,3 por ciento de las utilidades generadas en 2024), de los cuales la banca representa el 97,5 por ciento de dichos repartos.

23. El sistema financiero muestra unas mejores condiciones con respecto al Reporte de Estabilidad Financiera anterior, al consolidarse la recuperación de la calidad de la cartera y de la rentabilidad, contando además con una sólida posición de solvencia y liquidez. Todo ello permite al sistema poder afrontar la materialización de escenarios macroeconómicos adversos.

En los riesgos externos, se han intensificado los riesgos geopolíticos, en particular, las tensiones comerciales entre EE.UU. y China por la aplicación de aranceles, lo cual podría generar un menor crecimiento global. Este riesgo ha venido generando una mayor volatilidad en los mercados financieros, pero de acentuarse, podría desencadenar drásticos ajustes en las condiciones financieras, gatillando potenciales salidas de capitales y depreciación del tipo de cambio.

En los riesgos domésticos, se asume un escenario hipotético de mayor incertidumbre, junto con una recuperación más lenta de lo esperado en la ejecución de proyectos de inversión. Todo ello podría deteriorar las perspectivas de crecimiento del consumo y de la inversión privada, generando un incremento del riesgo país.

No obstante, es importante señalar que la economía local viene sosteniendo la recuperación iniciada desde 2024 y la inflación se mantiene controlada en el rango meta, a la vez que el nivel de deuda pública es una de las más bajas en América Latina y los términos de intercambio se encuentran en niveles históricamente altos.

La eventual materialización de estos riesgos podría gatillar condiciones financieras restrictivas, bajos niveles de actividad económica y una mayor inflación, afectando la capacidad de pago de empresas y hogares. Como resultado, se observaría un deterioro en la calidad de la cartera de créditos y una desvalorización del portafolio de inversión, generando una reducción en los indicadores de rentabilidad y solvencia en el sistema financiero. Sin embargo, las mejores condiciones iniciales del sistema financiero y de la economía permitirían afrontar estos potenciales choques negativos sin que se vea comprometida la estabilidad financiera.

Prueba de Estrés

24. El modelo de prueba de estrés permite evaluar la fortaleza del sistema financiero ante escenarios adversos generados por la materialización de los factores de riesgo del entorno internacional y doméstico. En la prueba de estrés se analizan dos escenarios: el escenario base y el de estrés.

En el escenario base, las principales variables macroeconómicas siguen la evolución proyectada en el último Reporte de Inflación de marzo de 2025. Por otro lado, en el escenario de estrés, de alto riesgo, pero con baja probabilidad de ocurrencia, las variables siguen una evolución adversa y son consistentes con la materialización de los factores de riesgo, tanto domésticos como externos, descritos en este reporte.

En ambos escenarios se considera un criterio conservador, el cual asume que las entidades financieras adoptan un comportamiento pasivo y no toman medidas para hacer frente al escenario de deterioro económico. Es decir, las entidades no realizan ajustes adicionales a los gastos operativos ni recortes de las tasas de interés pasivas para reducir su gasto financiero. Asimismo, las entidades tampoco incrementan el nivel de capitalización de sus utilidades ni reciben aportes de capital de sus accionistas.

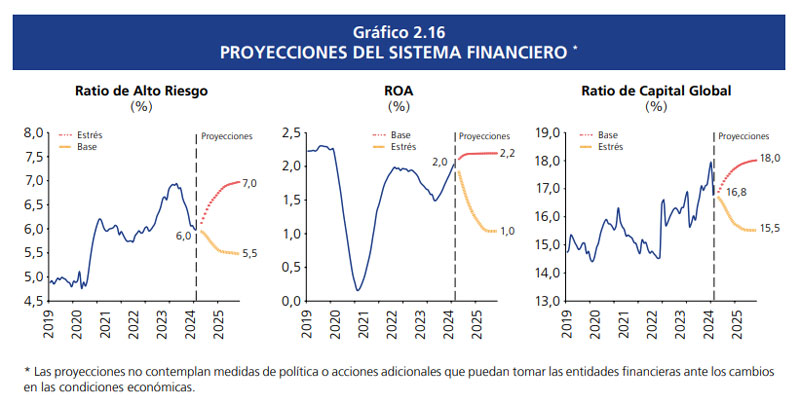

El ejercicio de estrés se realizó para las entidades bancarias y no bancarias, con una proyección que termina en diciembre de 2026. El siguiente gráfico permite visualizar las dinámicas diferenciadas que podrían mostrar las principales variables del sistema financiero ante dos escenarios (base y estrés) con condiciones económicas muy distintas.

Escenario Base

25. En el escenario base, el PBI sigue la senda de crecimiento considerada en las proyecciones del último Reporte de Inflación. Además, el tipo de cambio se mantiene relativamente estable y la inflación continúa en el rango meta del BCRP hasta fines de 2026.

La proyección del escenario base asume que la economía peruana mantiene el ritmo de recuperación registrado a lo largo del año y cierre 2025 con una tasa de crecimiento de 3,2 por ciento (2,9 por ciento para 2026), en un contexto de condiciones climáticas normales y en un entorno que favorece a la recuperación de la inversión privada.

En línea con lo anterior, se estima que las colocaciones mostrarían un crecimiento de 5,0 por ciento promedio anual entre 2025 y 2026, impulsado principalmente por los créditos a las empresas de mayor tamaño e hipotecarios, segmentos que han mostrado una menor demanda de financiamiento en años anteriores, pero que actualmente vienen mostrando una gradual recuperación. Asimismo, se continuaría registrando una mejora, aunque más gradual, en la calidad de la cartera minorista (consumo y mipyme), con lo cual también se iría incrementando el apetito de las entidades por atender a estos segmentos.

El riesgo de crédito seguiría reduciéndose al mantenerse la mejora en la capacidad de pago de los deudores por las favorables condiciones económicas. A ello, se le suma la mejor selección de clientes por parte de las entidades financieras en la cartera minorista y la mayor demanda de financiamiento en los segmentos de menor riesgo.

Como resultado, la rentabilidad se ubicaría alrededor del nivel registrado previo a la pandemia, impulsado por el crecimiento de las colocaciones y la reducción del gasto de provisiones ante el mejor control del riesgo de crédito. Por su parte, la solvencia se mantendría como una de las principales fortalezas del sistema financiero, dada la capitalización de las utilidades, las cuales se espera se mantengan en niveles similares a los observados en los últimos dos años.

La dinámica de la rentabilidad a nivel de grupos de entidades del sistema financiero sería heterogénea, liderada principalmente por algunos bancos grandes, seguido por los bancos medianos. Asimismo, la banca especializada en el sector consumo continuaría sosteniendo la recuperación de las utilidades, tras el periodo de pérdidas registrado entre 2023 y mediados de 2024.

Por otro lado, las microfinancieras registrarían una recuperación más gradual dada la menor diversificación de sus carteras por sector económico y zona geográfica, el segmento de la población en el que se enfocan (empresas de menor tamaño) y la baja escala de sus operaciones, en la mayoría de los casos.

Escenario de Estrés

26. En el escenario hipotético de estrés, de baja probabilidad de ocurrencia, pero de alto impacto, se evalúan las fortalezas de las entidades del sistema financiero ante condiciones macroeconómicas severamente adversas. Bajo este escenario, la economía mostraría una contracción en los periodos siguientes, moderándose ello hacia finales de 2026. En este escenario adverso, la capacidad de pago de los hogares y de las empresas se vería seriamente afectada, generando un incremento en el riesgo de crédito, una contracción de las colocaciones y un descenso sostenido de la rentabilidad ante los menores ingresos por crédito y un mayor gasto de provisiones.

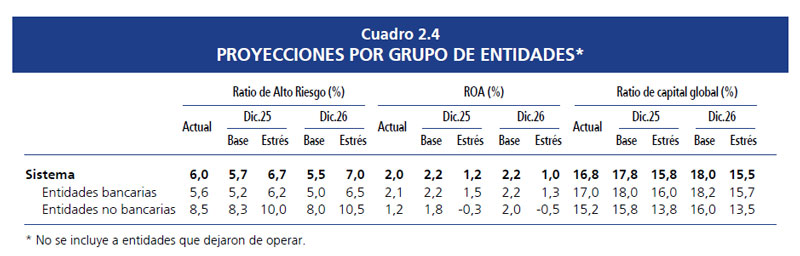

Así, el ratio de alto riesgo de la banca se incrementaría a 6,2 por ciento en diciembre de 2025 y se ubicaría en 6,5 a fin de 2026 principalmente por el deterioro de la cartera de los hogares y de las empresas de menor tamaño. Asimismo, se incorpora el impacto de la depreciación de la moneda nacional sobre las carteras más dolarizadas, como son los créditos a las medianas empresas que cuentan con una menor capacidad para gestionar el riesgo cambiario, aunque estas empresas solo representan el 4,7 por ciento de la cartera total de créditos del sistema financiero.

Bajo este escenario de estrés, las entidades especializadas en créditos minoristas, que en su mayoría son entidades no bancarias, serían las más afectadas, alcanzando un ratio de alto riesgo de 10,5 por ciento al cierre de 2026, debido a que las carteras de estas entidades tienen una alta correlación con la evolución de la actividad económica.

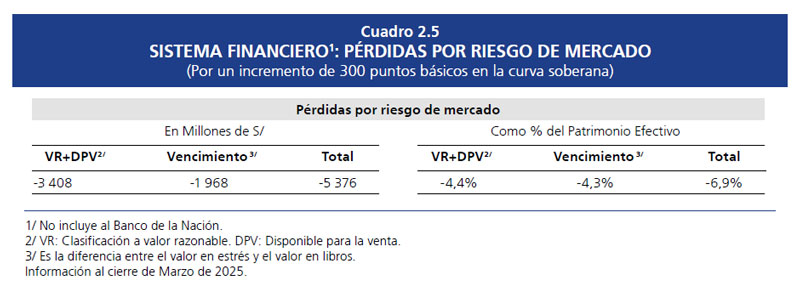

En cuanto al riesgo de mercado, en un escenario de estrés y de mayor volatilidad financiera, se asume un aumento de 300 puntos básicos (pbs), a lo largo de la curva de rendimientos y se estima el impacto en los precios de los BTP, activo de mayor duración y con mayor participación en la cartera de inversiones de la banca. Las pérdidas que el sistema financiero generaría por sus inversiones clasificadas como Disponible para la Venta (DPV) y a Valor Razonable (VR), las cuales se registran a valor de mercado y tienen impacto en los estados financieros de los bancos ante cambios en los precios de mercado, serían por S/ 3 408 millones. Esto equivale al 4,4 por ciento del patrimonio efectivo de las entidades que registran tenencias de BTP.

Adicionalmente, se estima el impacto de los BTP clasificados a Vencimiento, los cuales no tienen efecto contable por movimientos en los precios de mercado, pero que en el presente ejercicio de estrés se cuantifican con el objetivo de medir el riesgo de mercado de una manera más conservadora. Estos bonos generarían pérdidas adicionales por S/ 1 968 millones en el escenario hipotético de estrés en el cual las entidades tendrían que vender estos instrumentos en el mercado secundario.

Como resultado, las pérdidas totales en las que podría incurrir el sistema financiero, al incluirse aquellos bonos clasificados a vencimiento, ascenderían a S/ 5 376 millones, equivalente a 6,9 por ciento del patrimonio efectivo de las entidades que mantienen BTP en sus carteras de inversiones. Así, incluso en este escenario adverso de estrés por riesgo de mercado, el impacto sería leve, debido a que la participación de los BTP en los activos totales es baja; y la solvencia del sistema financiero no se vería afectada de una manera significativa.

Considerando los riesgos de crédito y de mercado, el ratio de capital global del sistema financiero se reduciría del nivel actual de 16,8 por ciento a 15,5 por ciento en el horizonte de proyección del escenario de estrés (reducción de 0,5 puntos porcentuales por riesgo de mercado y además 0,3 puntos adicionales si se incluyera los BTP clasificados a vencimiento), manteniéndose por encima del mínimo legal (10 por ciento desde marzo de 2025). Así, el sistema en su conjunto se mantendría altamente solvente. En esta situación de riesgo, un efecto que compensa la disminución del ratio de capital es la contracción de las colocaciones y, por ende, de los activos ponderados por riesgos, que se materializaría en el escenario de estrés.

A nivel individual, sin embargo, se registrarían algunos casos puntuales de entidades con bajos ratios de capital global. No obstante, estas entidades son de tamaño reducido (equivalen a menos del uno por ciento de los activos del sistema), por lo que no representan un mayor riesgo para el sistema financiero, en su conjunto. Por ello, las entidades menos solventes deben agilizar sus procesos de fortalecimiento patrimonial, ya sea mediante aportes de capital de sus accionistas o la inclusión de socios estratégicos, así como continuar implementando medidas para mejorar la gestión del negocio. Estas acciones les permitirían contar con una mejor capacidad financiera para afrontar los potenciales escenarios adversos analizados en la presente prueba de estrés.

1 Desde octubre de 2024, una mediana empresa pasó a definirse como aquella con ventas anuales entre S/ 5 millones y S/ 20 millones. Anteriormente, la definición consideraba que el nivel de deuda de la empresa debía ser mayor a S/ 300 mil y que el nivel de ventas debía ser menor a S/ 20 millones (empresas con ventas mayores a dicho nivel son consideradas grandes empresas).

2 El 60 por ciento de estos valores están en la categoría de disponibles para la venta (cuyos cambios de valor se registran en el patrimonio); el 31 por ciento a vencimiento (cuyas fluctuaciones de precios no se consideran en los resultados ni en el patrimonio, al ser adquiridos con la intención de mantenerlo hasta el final del contrato) y el resto a valor razonable (cuyos cambios de valor se registran en el resultado del periodo, al ser adquiridos para negociación de corto plazo).

3 Alejandro Hinostroza y David Ramirez, "Competencia Fintech en el mercado minorista de cambio de divisas", DT N° 2024-020. Banco Central de Reserva del Perú. Diciembre 2024.

4 Las plataformas digitales de cambio de divisas, además de ofrecer spreads cambiarios reducidos, también utilizan estrategias de captación de clientes, tales como atención personalizada, programas de fidelización y de referidos para obtener mejores cotizaciones de tipo de cambio, campañas en redes sociales y beneficios para acceder a otros servicios a través de la plataforma, entre otros.

5 Si bien un reporte de EY identifica 27 Fintech de cambio de divisas en 2024, algunas de estas entidades no estarían actualmente operativas, por lo que el número total de Fintech en el segmento sería menor.

6 El volumen de operaciones de cambio de moneda de esta muestra de Fintech en 2024 representó poco más del uno por ciento de las operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias con el público en el mercado spot.

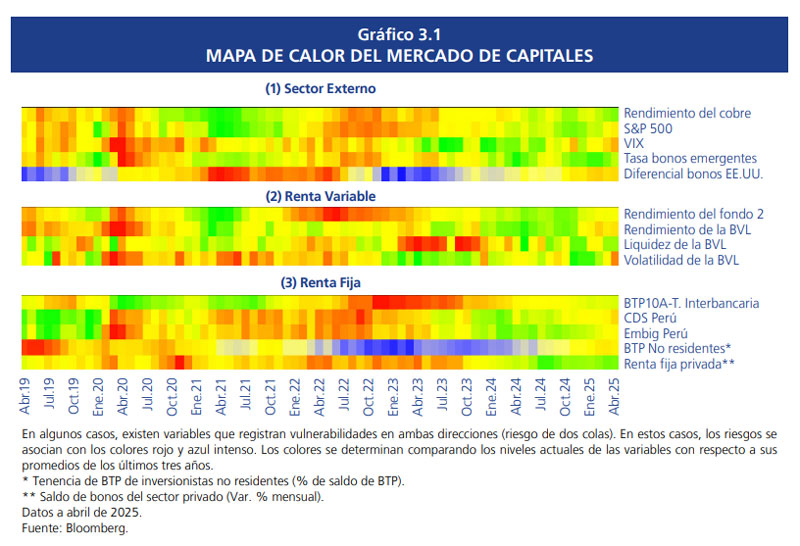

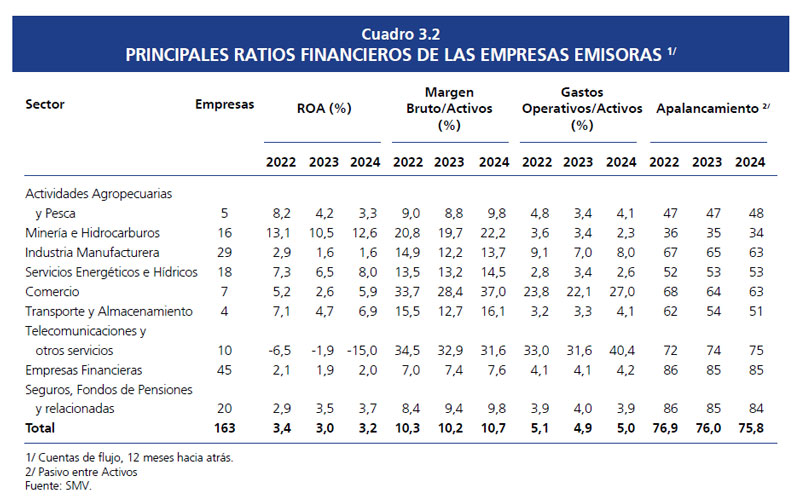

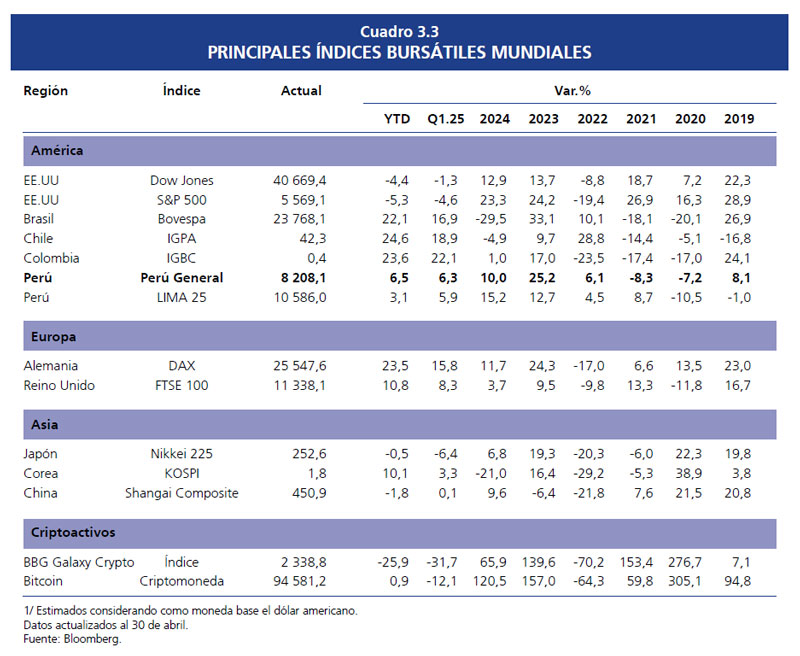

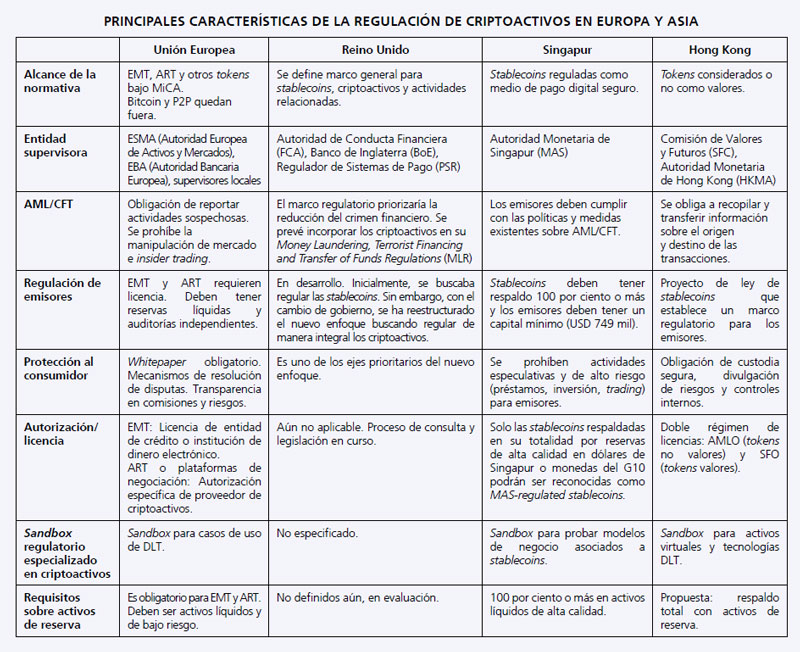

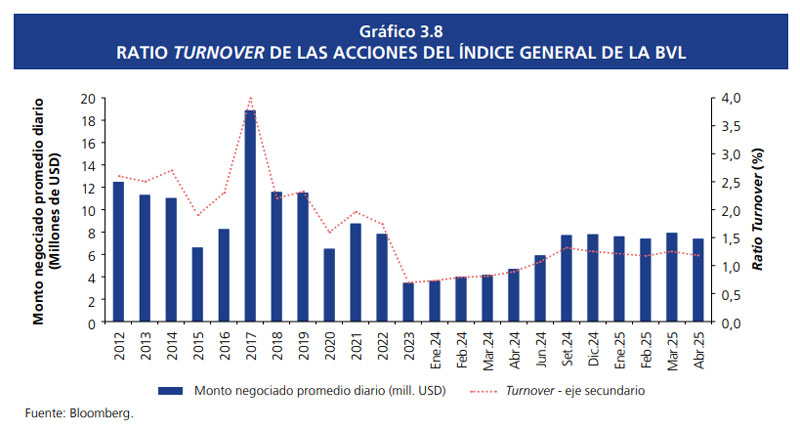

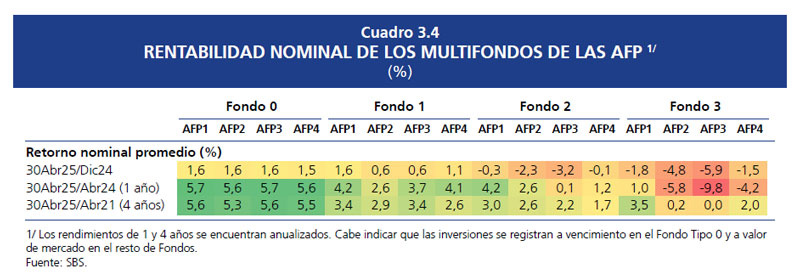

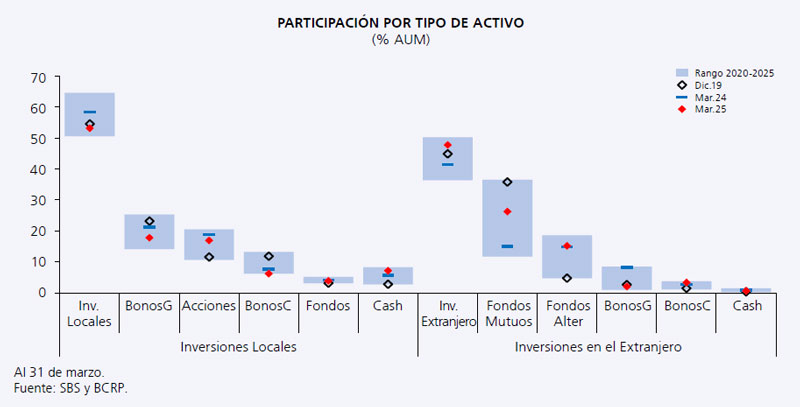

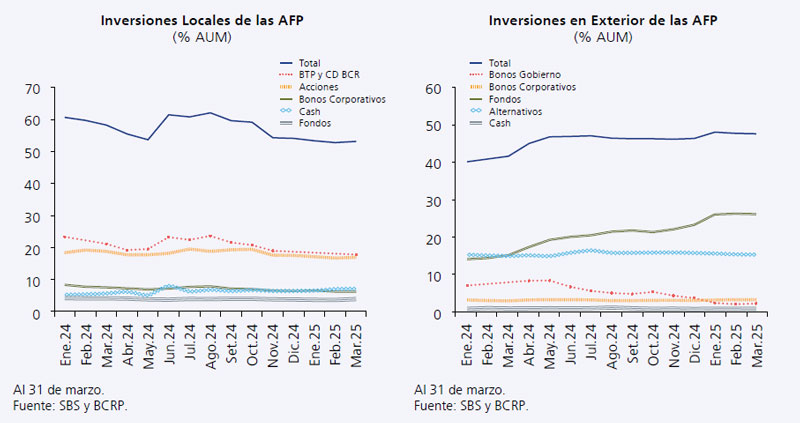

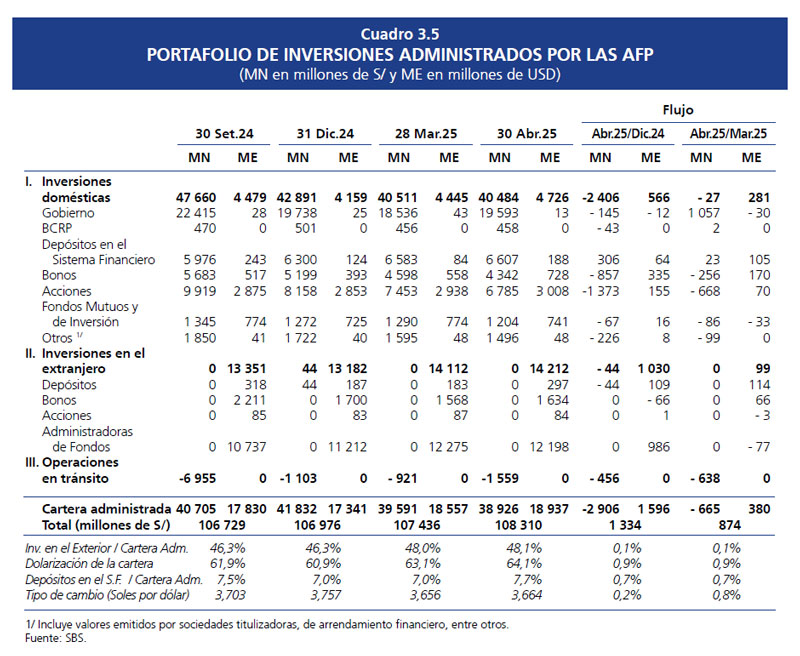

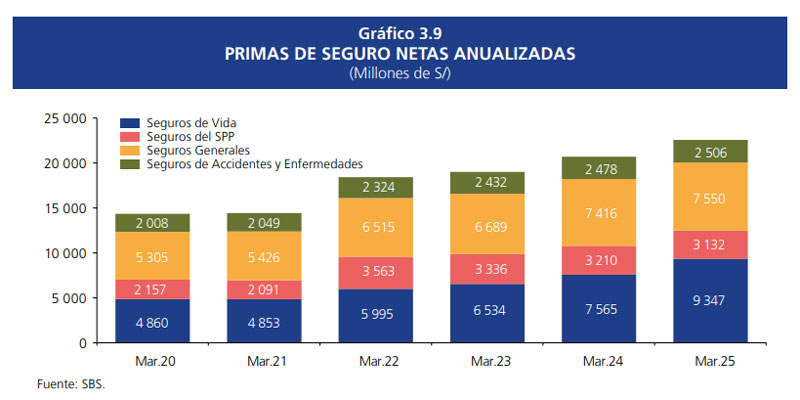

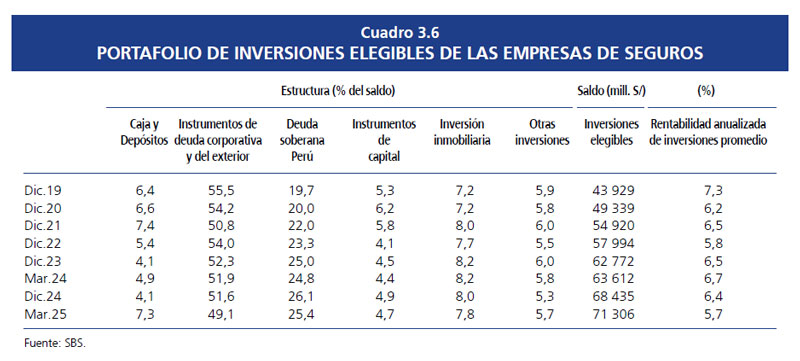

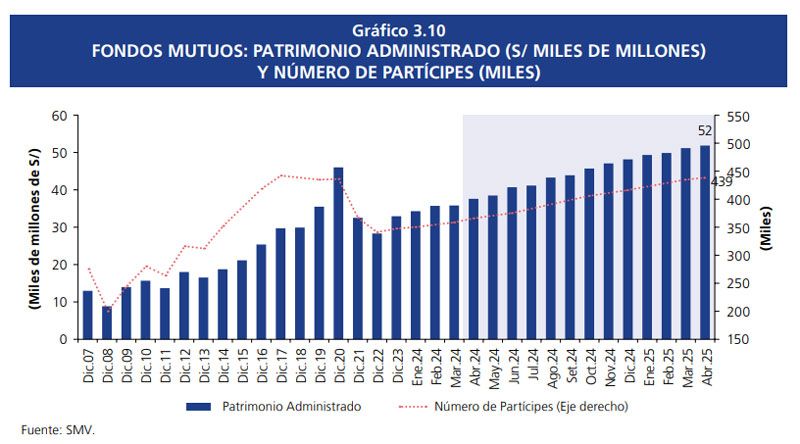

27. El mercado de capitales ha estado influenciado por un entorno externo caracterizado por una mayor volatilidad financiera internacional. No obstante, también ha recibido un impulso por factores favorables como el crecimiento de la actividad económica doméstica, la baja inflación local y los elevados precios de los commodities. Esta evolución se puede analizar a través del mapa de calor del Gráfico 3.1, que permite representar una situación de riesgo en alguna variable del mercado de capitales con un color rojo, mientras que una evolución normal se representa con una tonalidad amarilla. Para el caso de variables que podrían presentar vulnerabilidades en ambas direcciones, los riesgos se asocian con los colores rojo intenso y azul intenso.

El escenario externo refleja una tonalidad naranja para el índice de volatilidad del segmento de renta variable de EE.UU. (índice VIX) y una tonalidad verde para el precio del cobre. En el caso del mercado de renta variable local, los retornos bursátiles han sido favorables en lo que va del año, respaldados por la evolución favorable del precio de los metales y el dinamismo de la economía local, pero también han registrado episodios de mayor volatilidad en abril último (tonalidad roja en el mapa de calor).

La mayor volatilidad también afectó los portafolios de los fondos de pensiones, que registraron leves desvalorizaciones en los portafolios con mayor exposición al exterior como el Fondo 2, mostrando una tonalidad anaranjada, luego de haber presentado tonalidades verdes el año 2024. No obstante, desde fines de abril y en lo que va de mayo, las cotizaciones bursátiles muestran una recuperación, en línea con la moderación del entorno financiero internacional y acciones para una desescalada de las tensiones comerciales.

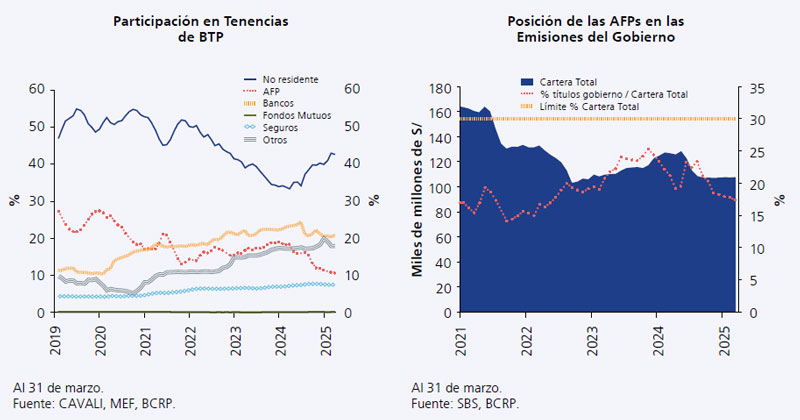

Por su parte, los Bonos del Tesoro Público (BTP) mantuvieron un comportamiento relativamente estable durante el periodo. Sin embargo, se evidenció un aumento en el riesgo soberano, reflejado en tonalidades anaranjadas en los indicadores de CDS Perú y EMBIG Perú, así como una disminución en la participación de inversionistas no residentes en las tenencias de BTP. Esta última evolución, asociada a un menor apetito global por activos de economías emergentes y a una mayor aversión al riesgo a nivel global.

El mercado de renta fija del sector privado presentó un dinamismo levemente superior al del año anterior, reflejado en tonalidades verdes en lo que va de 2025. Este desempeño fue impulsado por un mayor volumen de emisiones corporativas (especialmente las emisiones internacionales) y una mejora gradual en la confianza empresarial, lo que favoreció una recuperación gradual del financiamiento privado.

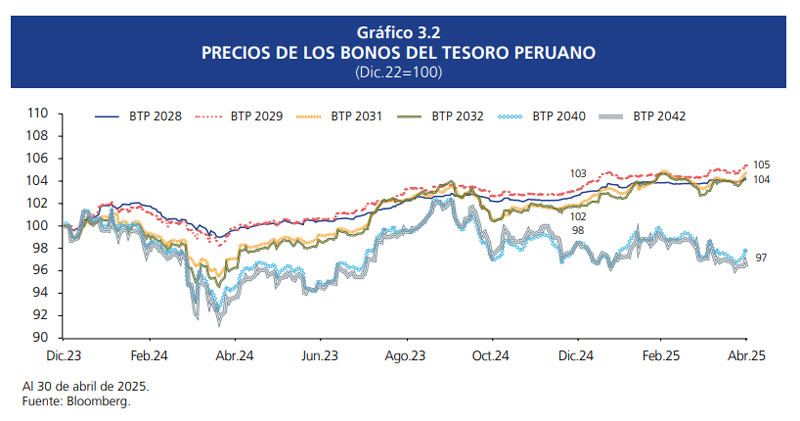

28. En lo que va del año 2025, los precios de los Bonos del Tesoro Público (BTP) se mantuvieron relativamente estables, debido a que las revalorizaciones del tramo corto y mediano plazo, impulsadas por factores internos (crecimiento económico y baja inflación), se compensaron con una desvalorización en el tramo de largo plazo influenciada por factores externos (mayor volatilidad de los mercados internacionales y spread de riesgo).

Así, los BTP de los tramos de corto plazo (vencimientos menores a cinco años) y mediano plazo (entre cinco y diez años) registraron ligeros incrementos en sus precios, impulsados por expectativas de reducción de las tasas de interés locales. En contraste, los bonos de largo plazo (vencimientos mayores a diez años) experimentaron una leve reducción en sus precios a partir de febrero, en un contexto de mayor aversión al riesgo internacional derivada de la escalada tarifaría entre EE.UU. y China. En este contexto, los inversionistas no residentes redujeron, en las últimas semanas, su demanda por instrumentos de mayor duración, los cuales generan una mayor exposición al riesgo de tasa de interés, aunque en el primer trimestre de 2025, se registró un ingreso neto de inversionistas no residentes al mercado de BTP.

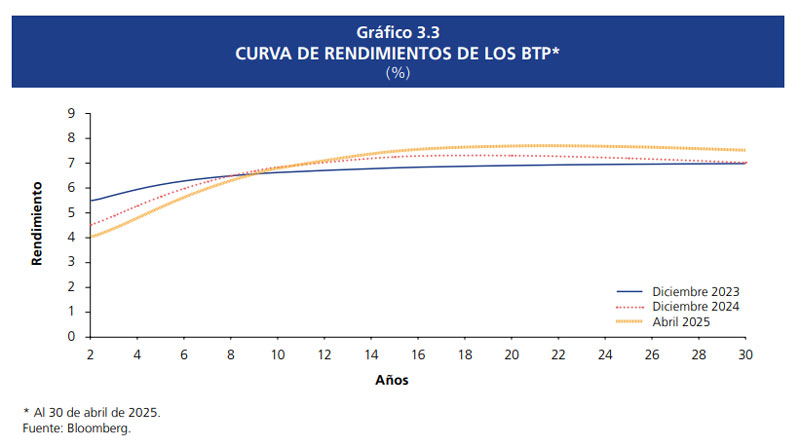

29. Como resultado, la curva de rendimientos de los BTP registró un mayor empinamiento en el año 2025. Los rendimientos en el tramo corto cayeron en 50 puntos básicos, por las expectativas de menores tasas de interés, mientras que los rendimientos a largo plazo aumentaron en 40 puntos básicos, reflejando el ajuste al alza en los rendimientos de los bonos del tesoro de Estados Unidos, dada las preocupaciones fiscales y de niveles de deuda de dicho país y el mayor riesgo percibido en los activos de duración más larga, debido a la incertidumbre generada por la escala comercial.

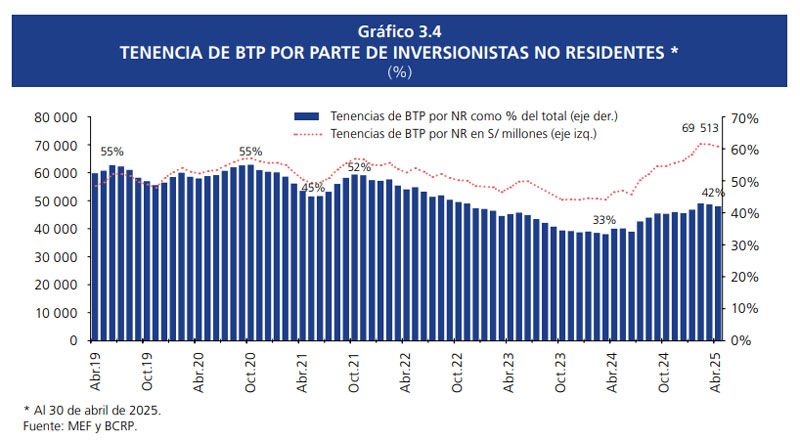

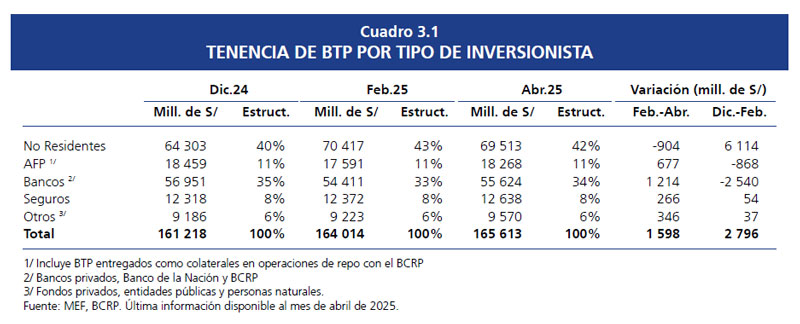

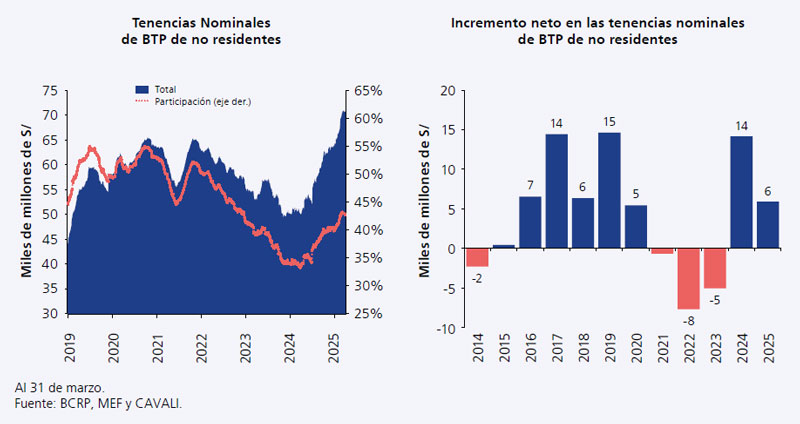

30. Los inversionistas no residentes registraron una desaceleración en su demanda por BTP en los meses de marzo y abril de 2025. Durante los dos primeros meses del año, las tenencias de dichos inversionistas aumentaron en S/ 6 114 millones, concentrando sus adquisiciones en los tramos mediano y largo de la curva. Este incremento en sus tenencias fue impulsado por un entorno financiero externo más favorable, la recuperación económica doméstica y las expectativas de menores tasas de interés.

Sin embargo, entre marzo y abril, esta tendencia se revirtió, registrándose ventas netas de BTP, en un contexto de mayor aversión al riesgo global. Como resultado, sus tenencias se redujeron en S/ 904 millones durante estos dos meses. A pesar de esta corrección, el saldo acumulado en el primer cuatrimestre de 2025 se mantiene en terreno positivo, con unas compras netas de S/ 5 210 millones.

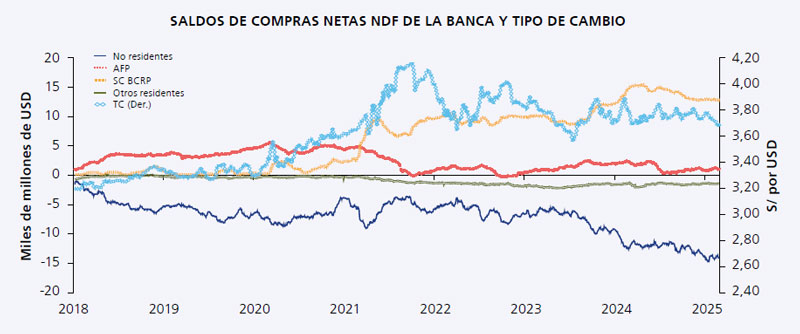

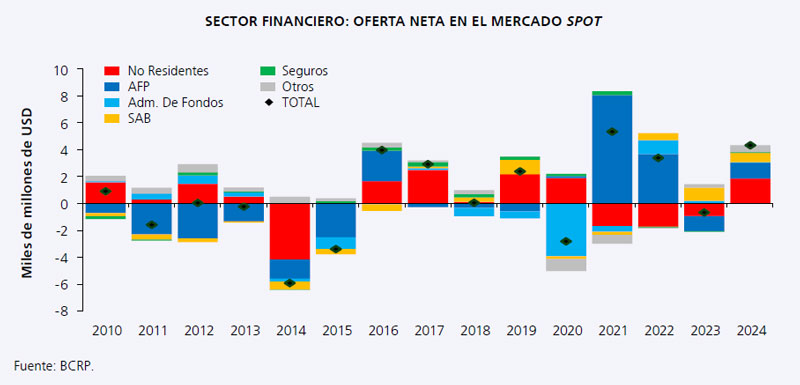

La venta neta de BTP por parte de los inversionistas no residentes entre marzo y abril tuvo como principal contraparte a las AFP. A principios de año, las AFP mantuvieron la estrategia de mejorar la exposición de su cartera con el exterior, lo que los llevó a disminuir sus tenencias de BTP. Sin embargo, en medio de la volatilidad internacional, compraron algunas posiciones de BTP de los inversionistas no residentes, aprovechando las oportunidades de mercado. Respecto a los bancos, el aumento de sus tenencias se explica por su rol de creadores de mercado que los llevó a adquirir nuevas emisiones, especialmente en marzo. En el recuadro 2 se presenta una descripción detallada de la evolución de la tenencia BTP por parte de inversionistas no residentes desde el año 2020.

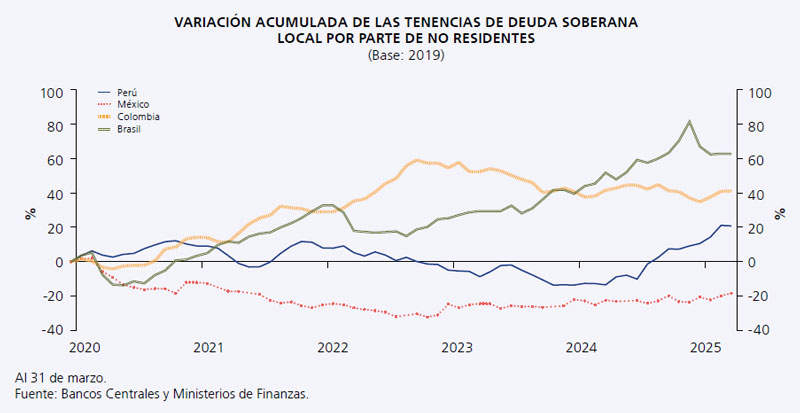

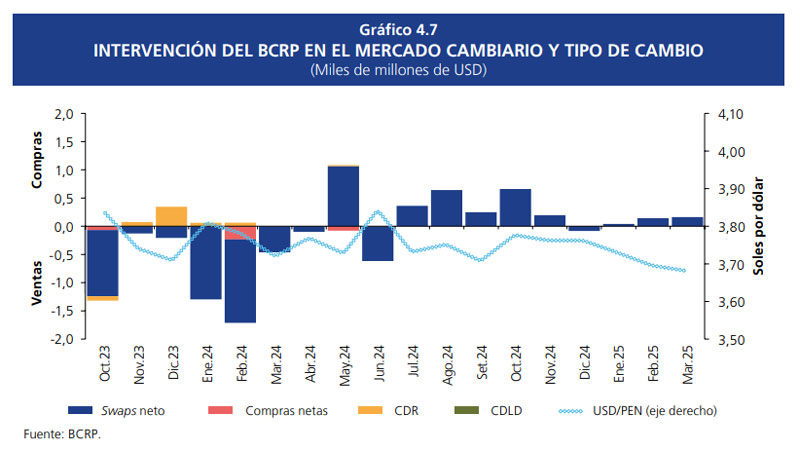

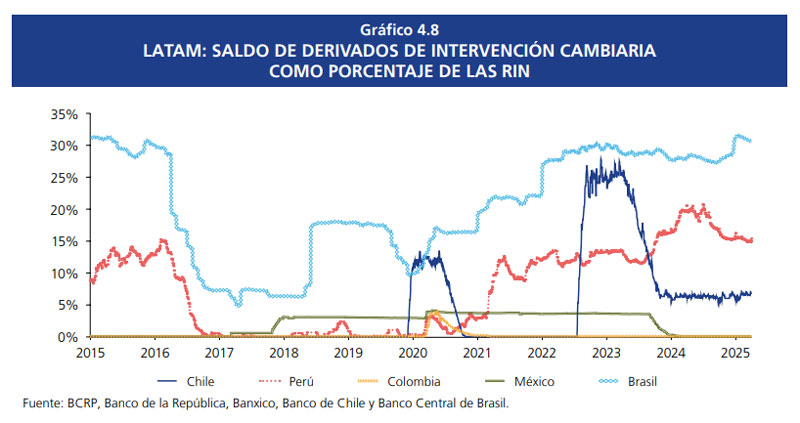

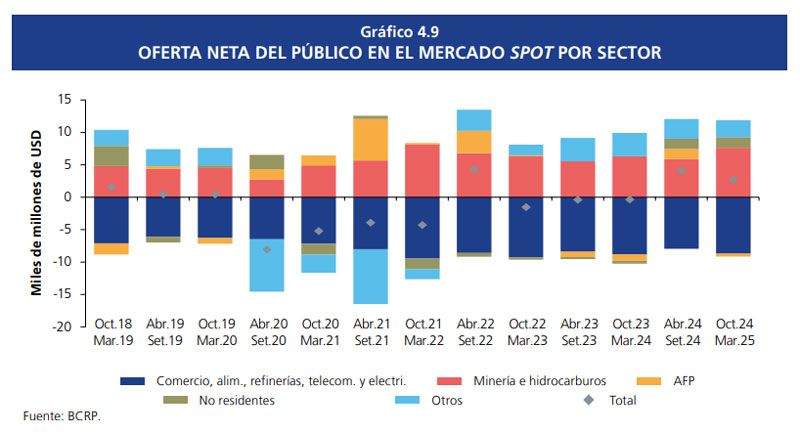

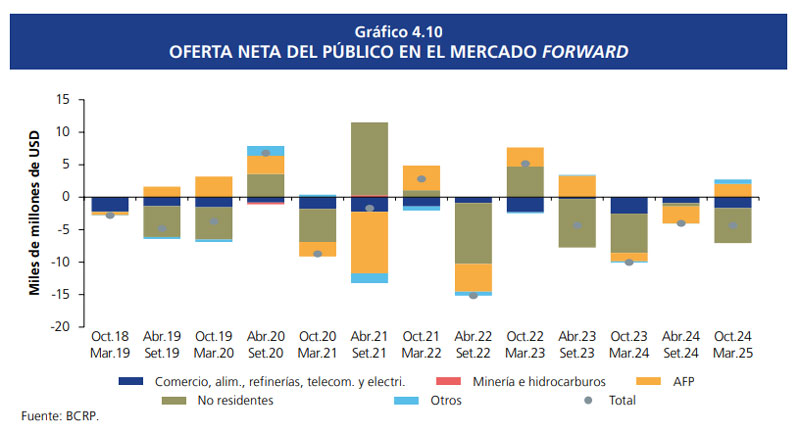

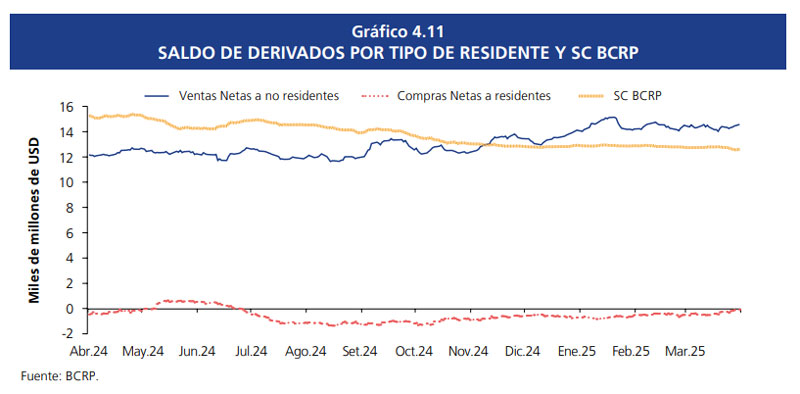

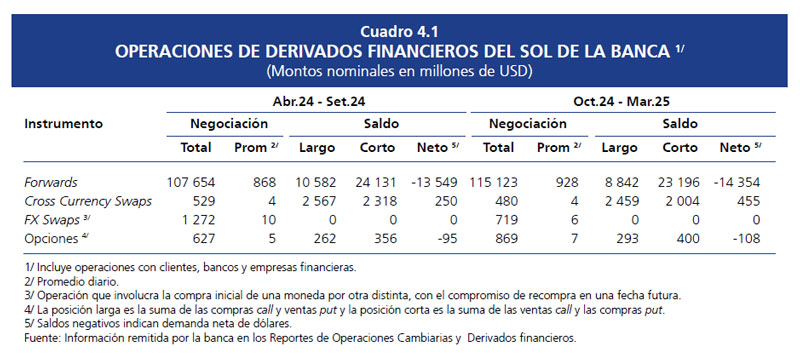

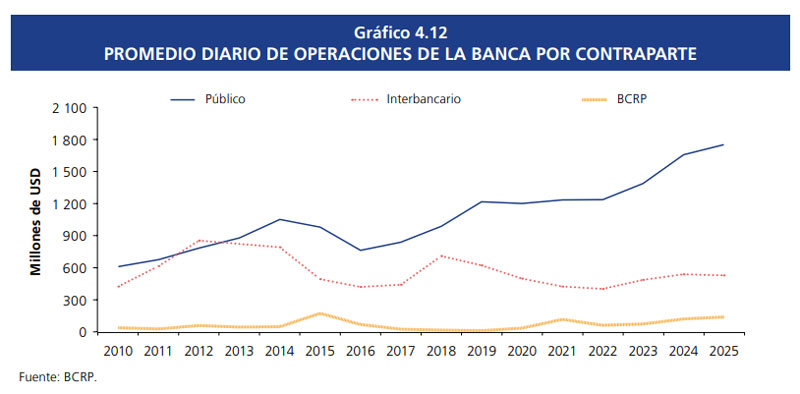

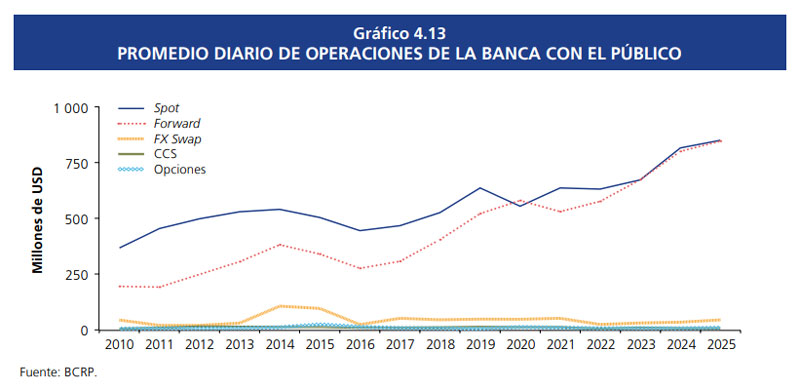

Desde mediados de 2024, los inversionistas no residentes han incrementado significativamente sus tenencias de Bonos del Tesoro Público (BTP), registrando un crecimiento acumulado de 40 por ciento entre 2024 y el primer trimestre del 2025 (S/ 20,1 mil millones). Como resultado, el saldo nominal de BTP de no residentes alcanzó los S/ 70,9 mil millones a inicios de marzo, marcando un nuevo máximo histórico en sus tenencias. Asimismo, la participación de estos inversionistas en el saldo total de BTP se situó en 43 por ciento, nivel máximo desde diciembre de 2022.